食品や日用品の卸業者が、通販を始めるには何から手を付ければいい?未経験でも安心して始められる「低リスクな販路」とノウハウをまとめました。目次を見て必要なところから読んでみてください。

卸業者が直面する「通販化」の壁とは?

「エンドユーザー向けに通販を始めてみたいけど、正直どうしていいかわからない」

そんな声を、私は何度も聞いてきました。

特に食品卸や日用品卸をされている方にとっては、これまでとはまったく違う世界のように感じられるのではないでしょうか。

法人向けとエンドユーザー向けでは売り方がまったく違う

普段お取引されているのは、小売店や飲食店、ドラッグストアといった「法人」のお客様。

そこでは価格や納期、在庫ロットの条件交渉が主なやり取りだったと思います。

でも、エンドユーザー(=一般のお客様)向けの通販になると、求められることはガラリと変わります。

✅ パッケージや商品名に“買いたくなる魅力”があるか

✅ 商品写真は美味しそうに、あるいは使いやすそうに見えるか

✅ 商品説明文で安心感やこだわりが伝わるか

こういった部分が、「買う・買わない」の決め手になってくるんです。

つまり、“機能やスペック”ではなく、“気持ちや体験”で選ばれる世界なんですね。

「販促・物流・接客」すべてが未経験…という現実

エンドユーザー向けの通販に取り組もうとすると、まずぶつかるのが、経験ゼロの業務の多さです。

たとえばこんな場面があるかもしれません。

| 業務 | 不安になりがちなポイント |

|---|---|

| 販促(プロモーション) | どこで、どんなふうに商品を紹介すればいいの? |

| 物流(発送・梱包) | 少量の個別配送ってどうすれば…? |

| 接客(カスタマー対応) | 問い合わせやレビュー対応が怖い… |

この表からもわかるように、法人取引にはなかった「細やかさ」や「スピード感」が求められます。

でも、それを一気に完璧にしようとする必要はありません。

むしろ、「自社だけでやらなきゃ」と思い込まないことが、第一歩なのかもしれませんね。

「やりたいけど怖い」…卸が直販に踏み切れない本音

エンドユーザー向けの通販には、新しい可能性とチャンスがある一方で、やっぱり不安もつきまといます。

✅ クレームがきたらどうしよう…

✅ ブランドのイメージが崩れないかな…

✅ 安売り競争に巻き込まれない?

こういった声があがるのも当然です。

特に、丁寧に築いてきた法人との信頼関係を壊したくないという思いがある方も多いはず。

でも、ここで少しだけ見方を変えてみませんか?

エンドユーザーとのやり取りは、「販売ルート」だけでなく、「商品の磨き上げの場」にもなります。

実際に買ってくれた方の感想を聞いてみると、

「このドレッシング、もっとこんなふうに使えるんですね」

「子どもと一緒に食べられて嬉しかったです」

そんな言葉が返ってくることもあるんです。

それは、ただの販売以上の“価値の循環”だと私は感じています。

卸業として長年培ってきた品質や信頼感を、「エンドユーザーにもちゃんと届ける」こと。

そこには、新しい時代に求められるやさしいビジネスのかたちがあるのではないでしょうか。

通販化は、決して“派手な挑戦”でなくていい。

小さく、試しながら、でも確実に広がっていくことが大切だと、私は思っています。

なぜ今、卸業者が“エンドユーザー通販”を始めるべきなのか

これまで長くBtoB(企業間取引)を中心に商売をしてきた卸業者さんにとって、「エンドユーザー向けの通販を始める」という選択肢は、まだまだ馴染みが薄いかもしれません。

でも、いまこそその一歩を踏み出す価値がある時代になってきています。

特別な理由があるわけではなく、市場の変化がそう促しているのです。

BtoB一本足ではリスクが高まっている

ひと昔前までは、「決まった取引先がいれば安心」という時代でした。

でも、今はどうでしょうか。

✅ 突然の契約終了

✅ 納品単価の引き下げ

✅ 取引先の廃業・吸収合併

こうした“予測できない変化”が、卸の現場を直撃することも少なくありません。

つまり、ひとつの売り先だけに依存すること自体がリスクになっているのです。

そのリスクを分散する意味でも、エンドユーザー向けの販路はサブの柱として、すごく重要な意味を持ってきます。

しかも、これまで卸で取り扱っていた商品には、

「もっと広く知られたら、ファンがつくはず」

という魅力を秘めたものが少なくないんです。

だからこそ、“見えなかったニーズ”を直接つかめるチャネルとして、通販は非常に有効です。

小売に近づくことで得られる“声”と“気づき”

卸としては、これまで商品の「出口」を小売店や飲食店に任せてきた部分が多かったかもしれません。

でも、エンドユーザーとつながることで、こんなリアルな声が直接届くようになります。

✅ 「この商品、子どもがすごく気に入ってます!」

✅ 「量がちょうどよくて助かる」

✅ 「簡単に使えるレシピがあれば嬉しいな」

こうしたフィードバックは、商品開発やラインナップの見直しにも役立ちます。

“売るための視点”から“使うための視点”へと目線が変わることも多いです。

また、マーケティング的な観点でもとても重要です。

「誰が、どんなシーンで、どんな気持ちでこの商品を使っているのか」がわかることで、伝え方や売り方が明確になります。

まさにこれは、エンドユーザーとつながることでしか得られない“発見の連続”です。

フードロス対策・値崩れ対策の一手にもなる

もうひとつ、エンドユーザー通販には“社会的意義”のある副次効果もあります。

それが、フードロスの削減とブランド価値の維持です。

賞味期限が迫った商品や、外装不良で卸しにくくなった在庫。

それを「捨てる」ではなく、「必要な人に、適正な価格で届ける」ことができるのが、通販の大きな強みです。

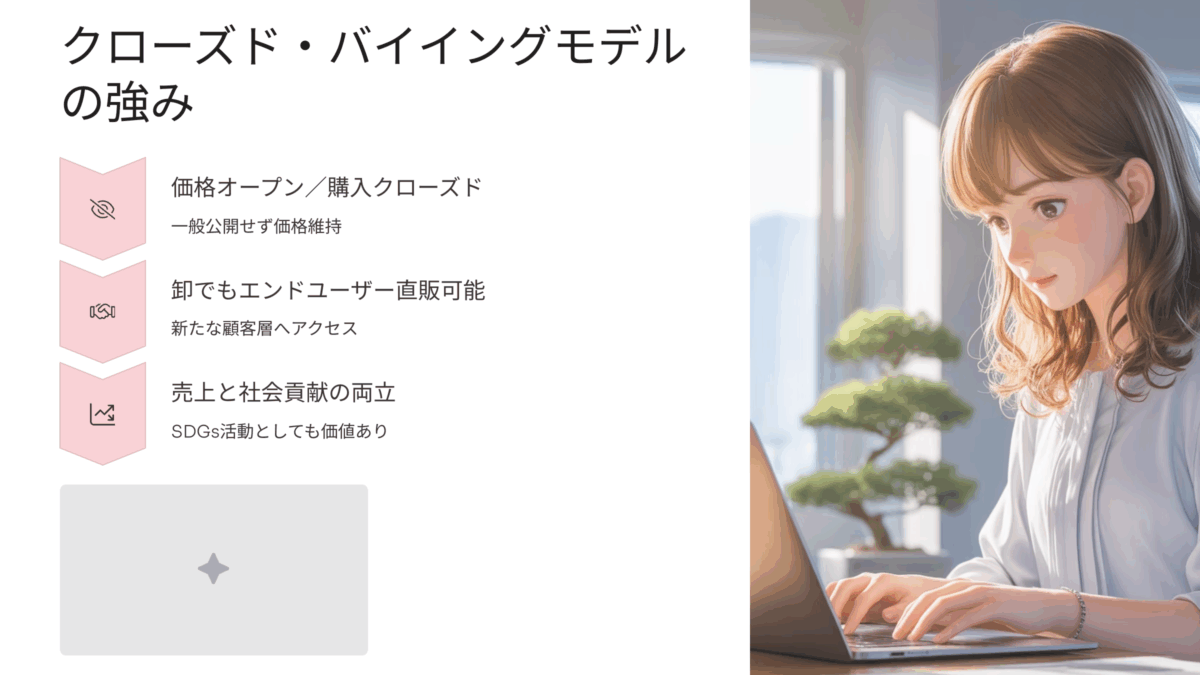

しかも、価格をオープンにしつつ、購買を会員に限定する“クローズド・バイイングモデル”であれば、

✅ 市場価格を守る

✅ ブランド毀損を防ぐ

✅ 小ロットでもさばける

という三拍子がそろいます。

これは、ただの「売り先拡大」ではありません。

卸としての責任と、これからの時代に必要な“エシカルな選択”を両立できる、新しい販路なのです。

未来の不安に備える意味でも、

商品やブランドの価値を深く見直すためにも、

そして、フードロスやサステナブルという視点からも——

いま、卸業者さんがエンドユーザー通販に挑戦する理由は、しっかりと揃っていると思います。

小売向け通販の基本ノウハウ|まず押さえたい3つのポイント

「いい商品があるのに、なかなか売れない…」

そんなお悩み、じつは商品そのものよりも“見せ方”に課題があるケースが多いんです。

エンドユーザー向け通販を始めるにあたって、まず知っておいてほしい基本のポイントを3つご紹介します。

どれも、すぐに実践できるものばかりです。

① 商品ページの作り方(写真・価格・説明文)

通販の第一印象は「写真」で決まるといっても過言ではありません。

おいしさや使いやすさ、ボリューム感などは、実物ではなく“画像とテキスト”で伝える必要があります。

✅ 写真は「自然光×生活感」を意識するとリアルに映えます

✅ 複数枚を掲載し、サイズや内容量が直感的にわかるようにしましょう

✅ 加工しすぎず、“手に取りたくなる質感”を出すのがコツです

価格についても、ただ安く見せるのではなく、「なぜこの価格なのか」を説明する言葉がとても大切です。

そして商品説明文では、機能よりも「どう使うと暮らしが豊かになるか」を伝えてください。

たとえば──

NG例:「200gのドレッシング、賞味期限3週間」

OK例:「たっぷり野菜をおいしく食べたい日に。冷蔵庫の常備品におすすめです(内容量200g/賞味期限まで約3週間)」

ちょっとした違いですが、使う人の暮らしに寄り添った文章は、心にすっと入っていきます。

② 購買導線と「カゴ落ち対策」の重要性

「商品ページは見られてるのに、なぜか売れない…」

そんなときは、“カゴ落ち(=途中で買うのをやめる)”が起きている可能性があります。

主な原因は次の3つです。

| 原因 | 解決のヒント |

|---|---|

| 決済方法が少ない | クレカ・PayPay・コンビニ払いなど複数用意を |

| 送料が高く見える | 「送料込み価格」で表示すると印象アップ |

| 登録手順が面倒 | 会員登録なしでも買える仕組みが◎ |

そして、「今すぐ買いたくなる理由づけ」も大切です。

✅ 数量限定(なくなり次第終了)

✅ 特典付き(次回使える500円クーポンなど)

✅ 時間限定(今日中だけ送料無料)

こういった“ちょっとした背中押し”があると、購入率はぐっと高まります。

③ 顧客対応・レビュー対策の基礎知識

エンドユーザー通販では、購入後の体験も商品の一部として見られます。

特に初めてのお客様にとって、対応の印象=そのブランドの印象です。

✅ お問い合わせには「24時間以内返信」が目安

✅ 配送遅延や欠品時は、理由と見通しを丁寧に伝える

✅ お詫びには簡単な特典を添えると印象が大きく変わります

また、レビューは「ただの感想欄」ではありません。

お客様の“声”が、次の購入を決める材料になるからです。

★ レビューが集まらない場合は、購入後メールで「よろしければ一言レビューをお願いします」と伝えるだけでも効果的です。

★ 低評価があったとしても、丁寧に返信することで信頼感を高めることができます。

通販は、「売って終わり」ではなく、「買ってもらって、また戻ってきてもらう」仕組みづくりが肝心。

その第一歩として、この3つのポイントを意識してみてください。

無理にプロっぽくなくて大丈夫。

“誠実に伝える”ことが、いちばんのノウハウです。

未経験でも通販に挑戦できる「低リスクな販路」とは?

「通販に興味はあるけれど、うちはECの知識もないし、やる余裕もない…」

そんなふうに感じている卸業者さんは、きっと少なくないと思います。

でも実は、今の時代は“ゼロからすべて自分でやる”必要はないんです。

通販未経験でも、スモールスタートで始められる「低リスクな販路」はちゃんとあります。

「自社でEC立ち上げ」はコストも手間も大きすぎる

いざ自社ECを作ろうとすると、やることは山ほどあります。

✅ サイト制作

✅ 決済システム導入

✅ 在庫・受注・発送の管理

✅ 集客(SEO・広告・SNS)

✅ 顧客対応

これ、すべて自社内でこなすには、時間も人手もコストも足りないと感じるのが普通です。

そして多くのケースでは、「サイトはできたけど、誰も来ない…」という事態に。

とくに小ロット・短期売り切りを目的とした商品(アウトレットや賞味期限間近品など)には、正直向いていない販路でもあります。

だからこそ、最初の一歩は「自社EC」以外に目を向けてみるのがおすすめです。

Amazon・楽天との違いは「ブランド毀損リスク」

「じゃあAmazonや楽天に出せばいいのでは?」と思われるかもしれません。

もちろん、それもひとつの手です。

でも、ここで知っておいてほしいのは、プラットフォームによる“見え方の違い”です。

たとえば──

| 項目 | Amazon・楽天 | クローズド型EC |

|---|---|---|

| 価格比較のされやすさ | 高い(競合が並ぶ) | 低い(独立したページ) |

| 割引率の露出 | 目立つ | 控えめ・調整可能 |

| ブランドの価値保持 | 難しい(安売り印象が残る) | 守りやすい |

Amazonや楽天では「最安値で勝負」が基本になります。

結果として、「安い=価値がない商品」と見られてしまう可能性が高く、ブランドの毀損リスクがぬぐえません。

これは、とくにギフト性のある食品や化粧品などで深刻な影響を及ぼすケースがあります。

サブスク型&クローズド販売のプラットフォームという選択肢

そこで注目されているのが、会員制EC(クローズド・バイイング)です。

たとえば、特定の月額会員だけが商品を購入できる仕組みのあるプラットフォーム。

このモデルのメリットは明確です。

✅ 価格はオープン/購入は限定的 → 一般消費者の目に触れても、取引先との価格差を保てる

✅ スポット販売・少量販売もOK → 通販初心者でも在庫負担が少ない

✅ エシカル・サステナブルの文脈で語れる → フードロス削減にもつながる

特に、サブスク型プラットフォームは、「商品が買われるたびに」売上が立つため、初期投資の不安が小さく、参入障壁が低いのも魅力です。

さらに、出品者が直接配送できるモデルなら、物流の仕組みを新たに作る必要もありません。

「余っているけど、価値はある」商品たち。

それらが“お得でエシカルな選択”として、ちゃんと届く場があるということ。

それは、ただ在庫を処分するのではなく、社会にもブランドにも優しい新しい販路なんです。

まずは気軽に、「学びながら売ってみる」。

そんな選択肢も、今はちゃんと用意されています。

エシカル通販プラットフォーム「OEF」で得られる3つの経験

「出してみたら、意外と売れた」

「レビューを読んで、自分の商品の良さを再発見した」

そんな声が、卸業者さんから届くことがあります。

OEF(Outlet, Ecology, Foodloss)は、ただの通販サイトではありません。

エシカルな価値観を大切にした“学びのある販路”として、卸業者さんにとっても大きな意味を持つプラットフォームです。

ここでは、OEFに出店することで得られる3つの実感できるメリットをご紹介します。

① 販売から学べる「ユーザー反応」

OEFでは、エンドユーザーが実際に買って、使って、感じたことがレビューやSNSを通して返ってきます。

それは、普段のBtoBではなかなか得られなかった「リアルな声」。

✅ 「子どもと一緒に楽しく食べました!」

✅ 「こんな使い方ができるなんて、目からウロコでした」

✅ 「ちょっとした訳アリでも気になりません。むしろお得で嬉しい」

こうした声は、商品の魅力を“自分の目”で確かめ直すきっかけになります。

たとえ大量販売でなくても、この積み重ねが、ブランド力や商品開発のヒントに直結してくるのです。

特に、「気づいてもらえれば、価値が伝わる」という自信を持てるようになった、という出店者さんの声はとても多いです。

② ブランドを守りながら販路拡大できる安心設計

OEFは、「価格表示はオープン、でも購入は会員限定」というクローズド・バイイングモデルを採用しています。

この仕組みによって、市場価格や取引先との関係性を壊さずに、新しい販路を作ることができます。

✅ 誰でも商品は見られるけれど、実際に買えるのは選ばれた会員だけ

✅ 特売感が出すぎず、ブランド価値が守られる

✅ 大量出品ではなく、少量ロット・スポット出品でもOK

つまり、「安く売る」ではなく「上手に届ける」という発想に変えることで、ブランドを大切にしたまま販路を広げることができるのです。

この安心感は、はじめて通販に挑戦する卸業者さんにとって、何よりの後押しになるはずです。

③ 社会的貢献と売上の両立という新しい価値

OEFが掲げるのは「廃棄ゼロの未来」。

賞味期限が迫った商品や、パッケージに少し難がある商品も、「まだ使える」「まだおいしい」という基準で流通させています。

こうした仕組みに参加することは、単なる在庫処分ではなく、“社会課題の解決に貢献する選択”でもあります。

✅ フードロスの削減

✅ サステナブルな社会への一歩

✅ エシカル消費を求める新しい顧客との出会い

しかも、そこに売上という“実利”もついてくるのがOEFの魅力。

卸業の中で、「社会に伝わる物語を持った商品づくり」を進めていける貴重な体験が待っています。

「売ること=社会にプラスになること」

そんな通販の形が、OEFではすでに始まっています。

気軽に始めて、しっかり学べて、結果として売上にもつながる。

OEFは、これからの卸業者さんにとって、とてもやさしく、でも確かな選択肢です。

OEFへの出店で始める“エシカル通販”の第一歩

「在庫が少しだけ余ってしまった…でも捨てるのは惜しい」

「試しにエンドユーザーにも届けてみたいけど、ブランドイメージが心配」

そんな時に、“ムダにしない販路”としてOEFを使ってみるという選択肢があります。

OEFは、卸業者さんの“はじめの一歩”を支えるために設計されたエシカル通販プラットフォーム。

どこよりもやさしくて、実践的な場所です。

価格オープン/購入クローズドの仕組みとは?

OEFの最大の特徴のひとつが、「価格は誰でも見られるけど、買えるのは会員だけ」という仕組みです。

これは、「クローズド・バイイングモデル」と呼ばれる販売スタイルで、ブランド価値と価格コントロールを両立するための仕組みなんです。

✅ 誰でも商品ページは見られる → SEOやSNSでも見つけてもらいやすい

✅ 購入にはサブスク会員登録が必要 → 限定されたユーザーだけが買える

✅ 表に出る価格が“特売価格”に見えにくい → 市場価格への影響を抑えられる

このバランスがあるからこそ、「お得なのに安売り感がない」という販売スタイルが実現できるのです。

取引先から見ても、「販路としての安心感」があるのは大きなポイント。

だから、卸業者さんでも気軽にチャレンジしやすいんです。

少量ロット・スポット在庫でもOK

OEFでは、「毎月たくさん売らなければいけない」というルールはありません。

むしろ、こういった在庫の方が歓迎されます。

✅ 賞味期限が1〜2ヶ月残っている在庫

✅ 季節商品の売れ残り

✅ パッケージにキズがあるアウトレット品

✅ 試作・リニューアル前の旧仕様品

これらをスポットで、少量だけ出品できる柔軟さが、OEFの魅力です。

たとえば月に10個しかない商品でも、「それを必要としている人にちゃんと届く」というのが、このプラットフォームの価値。

在庫ロスを「売上」に変える。

そしてそれが、「ありがとう」の声とともに返ってくる。

そんな体験が、無理なく、自然に得られます。

「学びながら売れる」環境が、卸の未来を広げる

OEFには、「ただ売って終わり」の仕組みはありません。

出店後も学び続けられる環境があることが、他の販路との大きな違いです。

✅ 会員からのレビューが届く

✅ 月ごとの販売データを確認できる

✅ 商品ページの作り方や販促のコツも共有される

つまり、エンドユーザーに“届ける力”を自然と身につけていけるんです。

これまで法人向け一筋でやってきた卸業者さんが、

「はじめての通販なのに、思った以上に手ごたえがあった」

と感じてくださるのは、こうしたサポート体制があるからこそ。

OEFは、売上だけでなく、“経験値”という目に見えない資産も蓄えられる場所。

いわば、卸業者さんがエシカル通販という新しい領域にチャレンジし、次の成長の種を育てる土壌なのです。

まずは、ひとつの商品から。

少しずつ、未来の販路を耕していきませんか?