在庫を抱える営業の悩み、もう「仕方ない」で終わらせない。値崩れせず、ブランドも守れる“売れる販路”があるんです。在庫を成果に変える新戦略、目次を見て必要なところから読んでみてください。

卸売営業が直面する「売れない商品の行き場」の悩み

卸売業の現場で、いま多くの方が頭を抱えているのが「売れない商品をどうするか」という問題です。

商品そのものにはまったく問題がないのに、流通の流れに乗れなかったり、予期せぬ需要変動で在庫になってしまったり……。

そんなとき、つい口をついて出るのが、「これ、どうしよう……」という一言ではないでしょうか。

このページでは、卸営業の現場で起こっているリアルな課題を、少しやわらかい視点で整理してみたいと思います。

「あるある」と感じていただけたら、それだけでも嬉しいです。

取引先の減少と発注減…広がる“売れ残り”リスク

ここ数年で、小売店舗の閉店や縮小が進んでいます。

取引先が減ったり、発注の数量が年々少なくなったり……これは、決して一部の業界だけではなく、日本全国の卸業者さんが直面している現実です。

✅ 予定していた納品がキャンセルに

✅ 店舗側が「今は仕入れが難しい」と言い出す

✅ 展示会での反応は良くても、発注にはつながらない

そんなとき、商品はどこに行くのでしょうか?

残った在庫は、「売れるかもしれない未来のために」倉庫で眠ることになります。

でも、その“未来”がなかなかやって来ないこともありますよね。

売れない=価値がないわけではないのに、そのままになってしまう。

それが、今の卸売営業のジレンマでもあります。

「この商品、良いのに…」でも店頭に並ばない現実

実は、私も何度もこういう経験があります。

「これは本当にいいもの。素材にもこだわっているし、ちゃんと手間をかけて作られている」

そんな商品ほど、不思議と売れ残ってしまうことがあるんです。

理由はシンプルで、「いい商品だから売れる」とは限らないから。

たとえば、

✅ パッケージ変更のタイミングと重なった

✅ 新商品との入れ替えがあった

✅ 単価が高く見えてしまい、小売店が慎重になった

など、売れない理由は商品そのものではなく、流通や販売の事情によるものばかりです。

そうして、“お蔵入り”してしまった商品たち。

営業の方にとっては、「本当にもったいない」という想いが、日々積み重なっているはずです。

保管費・営業コストだけが積み重なる構造的課題

在庫を持ち続けるということは、見えないコストがかかり続けるということ。

たとえば倉庫の保管料や管理の手間、営業部門の時間的コスト……。

表に出てこないそのコストが、実は経営をじわじわと圧迫しているんです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 保管コスト | 倉庫料・保管スペースの確保 |

| 管理コスト | 棚卸・在庫管理・品質確認 |

| 営業コスト | 取引先への再提案・値下げ交渉 |

このように、売れない商品が“ある”だけで、多くのリソースを使ってしまう構造になっています。

しかも、「処分する」という選択肢をとると、今度は廃棄費用やブランドへの影響まで気にしなければならなくなる。

本当は、「どう活かすか?」を前向きに考えたいのに、

日々の業務に追われていると、どうしても後回しになってしまうんですよね。

でも、そんな“もったいない”を少しずつ変えていける方法が、いま注目され始めています。

そのお話は、また次の章でご紹介していきますね。

値下げ・在庫処分だけでは解決しない3つの理由

「売れない商品があるなら、いっそ値下げして処分すればいいじゃない?」

そう思われる方もいるかもしれません。でも、現場の感覚では、それが“簡単なようで一番難しい選択”なのです。

特に卸売営業の方にとっては、ただ在庫を減らすだけでは終わらない、“見えない痛み”がついて回ります。

ここでは、値下げや在庫処分が必ずしも解決策にならない3つの理由を、現場目線で考えてみました。

安売り=ブランド毀損のリスクが高すぎる

ときどき、問屋の方が口にする言葉があります。

「これ以上、下げたらブランドが終わる」

どんなに在庫を減らしたくても、価格を下げすぎることは“ブランドを手放すこと”に近い。

小売店に「あのブランドはいつも値崩れする」という印象を持たれれば、次からの仕入れにも響きます。

✅ 価格を下げれば売れるかもしれない

✅ でも、その後の信頼と関係性が崩れてしまう

一度下げた価格は、なかなか元に戻せません。

だからこそ、安売りには“背中合わせのリスク”があることを、現場では肌で感じているのです。

「在庫を減らすために、未来の価値まで手放すわけにはいかない」

そう思う営業さんが多いのも、無理のないことだと思います。

「売上ゼロ」では社内評価につながらない

たとえ在庫が処分できたとしても、「実質タダ同然」で売ったのでは、営業成績としてはカウントされにくい。

営業の数字は、「金額」や「粗利」で見られることが多いからです。

✅ 値下げしすぎて利益がほぼゼロ

✅ 社内では「売れた」ではなく「損切り」として処理

✅ 「動いたのに評価されない」というモヤモヤ

こうした経験、きっと一度はあるのではないでしょうか。

結果が数字に残らなければ、社内では“何もしなかった”のと同じ扱いになってしまう。

これでは、現場のやる気も削がれてしまいますよね。

「売上ゼロでは終われない」

そんな営業の矜持に応える選択肢が、いま本当に求められているのだと思います。

社内調整・営業部の負担が重すぎる現場

そして最後に、値下げや処分を決めるまでのプロセスそのものが、とても“重たい”という問題があります。

✅ 値下げの社内承認

✅ 得意先への説明と調整

✅ 販売価格の再設定

✅ 在庫引き上げや振り分け作業

これらすべてを、営業の方が一人で抱えるケースも少なくありません。

本来なら「もっと商品を売る」ための時間や労力が、「売れなかったものの後始末」に取られてしまう。

それは、とてももったいないことだと思うのです。

商品が売れなかった原因は、営業のせいではないことも多いはず。

でも、その責任のような形で、処分作業まで背負ってしまうのが、今の構造のつらさでもあります。

だからこそ、「負担を減らして、未来につながる動きを作る」

そんな視点で、次の一手を考えてみることが大切だと感じています。

ほんの少し、やり方を変えるだけで、「手間」も「リスク」も減らせる可能性があるのです。

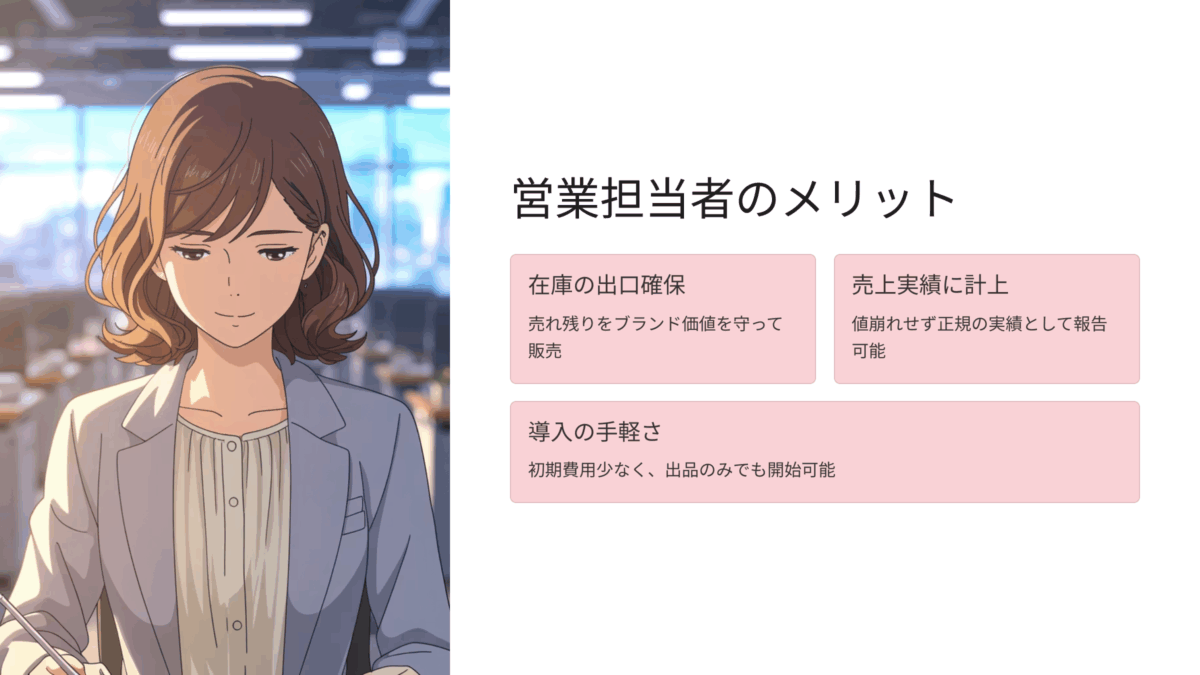

営業部門の「成果を見せる」ための新常識とは

卸売営業の方々にとって、ただ「売る」だけでなく、どう売ったか・どこに売ったかも、評価に直結する大切なポイントです。

特に在庫や売れ残りが出てしまったとき、「どう処理するか?」が、現場の腕の見せどころでもあります。

今、そんな営業の成果を“見える化”しながら信頼も守る新しい選択肢が注目されています。

「売れなかった」ではなく「売った」に変える発想

在庫が出てしまったとき、よく聞くのが「もう仕方ない」「売れなかったから…」という言葉です。

でも、ちょっと視点を変えてみてください。

✅ 定番ルートでは売れなかった

✅ でも、別のルートなら“欲しい人がいる”

そんなとき、ただ倉庫に眠らせるのではなく、別の販路で売るという選択肢を持つことは、

営業部門にとって大きな価値になります。

「売れ残り」ではなく、「出口戦略の一環」として売った実績に変えられる。

この発想の転換が、営業部門にとっては成果として見えるだけでなく、社内外からの信頼にもつながっていくのです。

社外評価と社内評価、両方に効く“販路戦略”

たとえば、こうした販路を持っていると、得意先からの信頼も高まります。

「この商品、どうしても余りそうなんです」

そんな相談を受けたときに、「実は、こんな販路があるんですよ」と提案できる営業担当者は、間違いなく頼られます。

一方で社内でも、「この人、ちゃんと動いてるな」「損切りじゃなくて、売上を立てている」と見てもらえる。

つまり、外にも内にも効く販路戦略なんです。

これは単なる「在庫処分」ではありません。

“見えない努力”を“数字と提案力”に変える手段とも言えるのではないでしょうか。

アウトレットでも「市場価格を壊さない」販売先とは?

「アウトレット」という言葉を聞くと、

「安売りでブランド価値が下がるのでは?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。

でも、最近はそういったリスクを回避できる“クローズド販路”の仕組みが注目されています。

✅ 誰でも商品情報は見られる

✅ でも、購入できるのは会員限定のクローズドバイイング

この設計だと、価格はオープンでも、実際の購買行動は限られた人だけ。

だから、一般市場に広く影響を与えずに、在庫を処理することができます。

さらに、会員層も「安ければ何でもいい」ではなく、エシカル意識の高い人たちが中心。

つまり、「価格に対する納得感」も、「ブランドへの敬意」も持っている人たちです。

こうした販路をひとつ持っているだけで、

「売り方にこだわる営業」として、未来につながる信頼を積み上げることができるんです。

営業としての評価は、“売る力”だけでなく、“守る力”にも支えられています。

この新しい販路設計は、そんな営業スタイルを、静かに後押ししてくれるはずです。

卸営業のDX戦略に“エシカルEC”を活用する方法

「営業のDX」と聞くと、どうしてもITツールの導入や営業管理システムのことを思い浮かべてしまいがちですが、

実はもっと身近なところにも、営業の“次の一手”が見つかることがあります。

それが、エシカルECという新しい販売チャネルを“持っておく”こと。

商品を売るだけでなく、企業の姿勢やブランド価値も守りながら売れるこの仕組みは、卸営業にとってこれからの時代のインフラのひとつになる可能性を秘めています。

販売チャネルの1つとして“持っておく”新インフラ

在庫を余らせたとき、取引先に「引き取ってほしい」とお願いするだけでは、もう限界がある。

そんな声をたびたび耳にします。

一方で、“売り先をいくつ持っているか”が営業力の証明になる時代にもなってきました。

✅ レギュラーの販路(得意先、小売店)

✅ イベント・展示会

✅ ECモール

✅ そして、“エシカルEC”

このように、“いざというときに使える販路”を平時から持っておくことで、

営業部門としての提案力や対応力が、確実に高まっていきます。

売るための販路ではなく、“守るための販路”として機能するという点でも、

新しいインフラとしての価値があるのです。

既存顧客に影響を与えずに処分できる「クローズド販路」

値崩れやブランド毀損を心配する声は多くあります。

特に、既存の得意先に対して「安く出してるよ」と知られることは、避けたいですよね。

そこで注目されているのが、価格はオープンでも、購入はクローズドという販売モデルです。

✅ 一般には商品情報だけが表示される

✅ 購入できるのは、サブスク会員など選ばれた顧客層のみ

この構造なら、市場の価格帯には影響を与えずに在庫を流通させることが可能になります。

まるで“裏口のある店”のように、ブランドの正面玄関を汚さずに在庫処分ができる。

そんな感覚で、安心して利用できる販路として、じわじわと注目が集まっているのです。

新しい営業提案の“引き出し”として武器になる

「この商品、売れ残っても使い道ありますよ」

そんな一言が言える営業担当者は、現場でとても頼りにされます。

エシカルECを知っているかどうかは、営業部門の“引き出しの数”の差として現れてきます。

単に「買ってください」とお願いするのではなく、“提案できる営業”になるための選択肢のひとつとして持っておく。

それが、これからの時代の営業スタイルなのかもしれません。

そして、エシカルECにはもうひとつ大きな価値があります。

それは、「社会的に良いことをしている」という文脈で語れる販路だということ。

営業成績だけでなく、CSRやSDGs文脈の資料でも活用できる。

つまり、「売れないものを売る」だけじゃない、“語れる営業”にもなるのです。

これからは、「どこに売るか」「どう見せるか」までが営業の実力になる時代。

そんな中で、エシカルECは、静かに効く“縁の下の武器”になってくれるはずです。

実績ゼロでも導入できる!OEFの仕組みと強み

「まずは売れるかどうか試してみたいけど、ECって初期コストや手間が心配で…」

そんなお声をたくさんいただきます。特に、これまでBtoB中心でやってきた卸業者さんにとっては、ECへの一歩はちょっとハードルが高く感じられるかもしれません。

でも、OEFは“卸業界の現場感”にフィットした仕組みで設計されているので、初めての方でも安心してスタートできます。

「実績がないから不安」ではなく、「これからの販路として試してみよう」という前向きな一歩にぴったりなプラットフォームです。

価格表示はオープン、購買はクローズド

OEFは、一般のお客様が商品情報を見ることはできます。価格もオープンです。

でも、実際に購入できるのは月額会員として登録しているユーザーだけ。これが、「クローズド・バイイングモデル」と呼ばれる仕組みです。

✅ 商品の存在や価値は広く知ってもらえる

✅ でも、価格や在庫は“特別な人だけ”が手にできる

この設計のおかげで、市場価格を守りながら、在庫を動かすことが可能になります。

「アウトレットで売る=ブランド毀損」というイメージをお持ちの方にこそ、安心して使っていただけるポイントです。

初期費用は1.5万円+月額2980円でスタート可能

OEFでは、出品時に高額な費用や複雑な契約は必要ありません。

| 項目 | 費用(税込) |

|---|---|

| 初期登録費 | 15,400円(初回のみ) |

| 月額利用料 | 2,980円/月 |

※審査通過後に決済を行い、すぐに出品が可能になります

ECが初めてでも安心できる、明確でシンプルな料金体系。

固定費が小さいからこそ、「とりあえず試してみたい」「少量だけ出してみたい」というニーズにもぴったりです。

この仕組みなら、リスクを最小限に抑えながら、新しい売上の可能性を広げることができます。

販売手数料は“売れた分だけ”だから安心

さらに、OEFでは出品自体には手数料がかかりません。

費用が発生するのは、「商品が売れたとき」だけです。

✅ 販売手数料:売上の10%(クレジット決済手数料込み)

この手数料は、すでに決済代行やシステム利用のコストも含まれた価格なので、追加費用がかかることはありません。

つまり、在庫を持っているだけではコストが発生しない。

「売れたらその分を支払う」スタイルだから、余計なプレッシャーを感じることなく、スタートできます。

OEFは、「売れるかどうかわからないもの」こそ、試しに出してみる場所。

実績がなくても、知名度がなくても、「この商品、ちゃんと価値があるのに…」という想いがあれば、それをきちんと届ける土台が整っています。

一歩踏み出すだけで、思いがけない場所から“欲しい”という声が届くかもしれません。

そんな体験を、OEFでぜひ。

OEFで営業効率が上がる理由

「営業は足で稼ぐ」——そんな言葉がまだまだ根強く残っている現場も多いですよね。

でも今、“売れる場所を知っている営業”こそが、評価される時代になりつつあります。

特に、卸売業で扱う商品の中には「良い商品だけど、得意先には提案しづらい…」というものもあるはずです。

OEFは、そんな“扱いにくい商品”にも光をあてながら、営業の手間を減らし、成果につなげる新しい販路です。

取引先に提案しづらい商品も“売れる可能性”がある

営業先で「この商品、ちょっと特殊なんですけど…」と切り出すのって、意外と勇気がいりますよね。

賞味期限が近かったり、パッケージ変更で出しづらかったり。そういう商品は、提案先のリアクションを考えるだけで、後回しにしてしまいがちです。

でも、OEFではそうした商品こそが、「ちょっと訳ありだけど、応援したい」と思ってくれる会員さんに刺さるんです。

✅ 少量でもOK

✅ バリエーション豊かでもOK

✅ “フードロス削減”という文脈で価値が伝わる

だからこそ、提案しづらかった在庫にも、もう一度“売れるチャンス”が生まれます。

これは営業にとっても、精神的な負担が大きく軽くなるポイントです。

営業部主導で「成果報告できる」販路になる

OEFの魅力は、「営業主導で活用できる販路」であるという点です。

✅ 出品商品の選定

✅ 売価の設定

✅ 納品方法の管理(基本は各社で対応)

こうした流れを営業部門が主導で進められるからこそ、

「自分たちの判断で販路を作り、売上をつくった」という明確な成果として社内に報告できます。

とくに、販路開拓にチャレンジしている営業チームにとっては、「売上ゼロじゃない着地」をつくれるのはとても大きな意味があります。

「売れなかった」のではなく、「売る先を見つけて、行動した」ことが、ちゃんと数字で伝わる。

その積み重ねが、チーム全体の評価にもつながっていくはずです。

社内の評価・実績づくりの“隠れた味方”に

商品を廃棄するしかなかったとき、「しかたないよね」で終わらせていたこと、ありませんか?

でも、OEFで1個でも2個でも売れたなら、“実績”としてちゃんと残ります。

✅ 廃棄ロスの削減実績

✅ 社内報告書に記載できる「販売チャネル活用」

✅ SDGsやCSR活動との親和性

これらは、経営陣や他部門への説明材料としても、しっかり使える成果です。

「ただ売る」だけでなく、「売れなかったときの選択肢も持っている」

そんな営業の在り方が、社内での信頼にも、確かな説得力を持ち始めています。

OEFは、売上の最後のひと押しを支える“裏方の味方”。

だけど、その効果は、現場にとって思っている以上に大きいんです。

結果が出にくい時代だからこそ、「選択肢を持っている営業」が、強いんですよね。

OEFが卸営業部門に選ばれる理由

「売れ残ったときに、どこに出すか?」

この問いは、実は営業部門の信頼にも関わる“静かな決断”です。

たった一度の安売りが、得意先との関係やブランドの立ち位置を崩してしまうこともあります。

だからこそ、OEFは卸営業の現場で“リスクを最小限に抑えながら成果を出せる販路”として選ばれています。

その理由を、現場のリアルに沿ってお伝えします。

値崩れを防ぎながら、在庫の“出口”を作れる

価格を下げて在庫を動かすのは、簡単なようで一番難しい選択肢です。

なぜなら、「ブランドイメージを壊したくない」「通常ルートと価格がバッティングする」といったジレンマが常につきまとうからです。

OEFは、価格表示はオープンでも、購買は会員限定のクローズドモデル。

つまり、

✅ 市場に“安売りしている印象”を与えない

✅ エシカルな文脈で売るから、ブランド価値を損なわない

✅ 値下げではなく「レスキュー販売」として伝えられる

この仕組みなら、「安く売ったけど信頼は守った」という、今までにない“やさしい在庫処分”が可能になります。

取引先との関係を守りつつ、販売実績を確保

たとえば、定番品ではないスポット商材や、シーズン外れの商品。

得意先にはもう提案しづらいけど、まだ売れる可能性がある——そんな商品、きっと誰しも抱えているはずです。

OEFでは、そういった商品も「B品」ではなく「価値ある商品」として再提案できる場所があります。

✅ フードロス削減やサステナビリティに関心のあるユーザーに届けられる

✅ 大量出品しなくてもOK、1SKUからでも出品できる

✅ 小ロットでも売れた実績として社内報告ができる

つまり、「売ることで信頼が損なわれる」ではなく、「売ったことで社内・社外の信頼を両方得られる」販路なのです。

「出品だけしておく」でもOKな柔軟設計

OEFの魅力のひとつは、“出品のハードルがとても低い”こと。

たとえば、営業の合間に商品だけ登録しておき、「売れたら発送」でも問題ありません。

✅ 物流は各社に任されているから、倉庫や社内フローを変えなくてOK

✅ 出品点数や販売数量の縛りなし

✅ スポット的に出すだけでも歓迎される設計

このように、「売るかどうかは様子を見て決めたい」というスタンスでも使えるのがOEFの柔軟さです。

だから、営業現場のスケジュールに無理なく組み込めて、“やると決めたらすぐ動ける”販路になります。

在庫処分にありがちな「コストがかかる」「信頼が下がる」「手間が増える」といった不安を、OEFは丸ごとやわらげてくれます。

売れなくても損はなく、売れたらしっかり実績になる。

だからこそ、「持っておくと安心できる販路」として、卸営業部門から静かに支持されているのです。