在庫の廃棄コストやブランド価値の維持に悩む卸売業者の方へ。SDGs対応しながら収益を確保できる“第三の販路”が見えてきました。目次を見て必要なところから読んでみてください。

SDGs対応が求められる時代に、卸売業者が直面する2つの課題

持続可能な社会づくりに向けて、「SDGs対応」が企業の評価指標として広く浸透するようになりました。これは大企業に限った話ではなく、食品や日用品を扱う卸売業者の皆さんにとっても避けて通れないテーマです。

ですが、頭では分かっていても、実際にどんな取り組みをすればよいのか分からなかったり、コストや業務負担を思うと躊躇してしまう声も少なくありません。今日は、そんな現場のリアルな悩みに寄り添いながら、「サステナビリティ」と「収益」の両立という視点で考えてみたいと思います。

CSRだけでは終われない「サステナビリティ」の潮流

少し前までは、「CSR(企業の社会的責任)」という言葉が主流でした。寄付やボランティア活動など、いわば“企業の好意”としての社会貢献です。でも今は、それだけでは時代の期待に応えられなくなってきています。

今、企業に求められているのは、ビジネスそのものを通じて社会や環境に貢献すること。たとえば「フードロスを削減する仕組みを事業の中にどう組み込むか」といった、日々の業務に直結するテーマです。

SDGs(持続可能な開発目標)では、12番目に「つくる責任、つかう責任」が掲げられています。これは、ただ作って売るだけではなく、最後まで責任をもって商品を届けるという姿勢が求められている、ということです。

そしてその取り組みは、企業の価値や信頼を高める大きなチャンスにもなります。最近では、取引先から「SDGs対応しているかどうか」が問われるケースも増えており、「やる・やらない」ではなく、「どう取り組むか」が大切な判断軸になっています。

増え続ける在庫と、削減できない廃棄コストのジレンマ

食品や日用品を取り扱う卸業者の多くが抱えているのが、「まだ売れるけれど、もう通常ルートには出せない在庫」の問題です。賞味期限が近づいていたり、季節商品で需要が減っていたり…。どれも品質に問題があるわけではなく、むしろ丁寧につくられた良品ばかり。

でも、そのまま在庫として残しておくと、保管費や管理の手間がかかります。結局は処分という選択肢に追い込まれてしまう。そうした廃棄には、当然コストもかかりますし、なにより「もったいない」という気持ちが、心に引っかかるのではないでしょうか。

✅ よくある卸業者の悩み

| 悩みの内容 | よくある実情 |

|---|---|

| 在庫が売れない | 通常の販路では販売できない、返品も不可 |

| 廃棄コストがかさむ | 産業廃棄物としての処理費用が高い |

| ブランド価値を守りたい | 値引き販売で信頼が損なわれるのは避けたい |

こうしたジレンマの中で、「環境にも良くて、ビジネスとしても成り立つ方法なんて本当にあるの?」と思う方もいるかもしれません。でも、視点を少し変えてみることで、“在庫”を“価値ある商品”としてもう一度流通させる道が開けることもあります。

サステナビリティは、難しい専門用語ではなく、「今あるものをムダにしない」という、誰にでもできる第一歩から始められます。そして、それが結果的に企業の収益や信頼を高めることにもつながるのです。

いま求められているのは、「在庫を処分する」から「在庫を活かす」への発想転換。SDGsというキーワードの先に、もっと等身大で、リアルな解決策が待っているのかもしれません。

「食品ロス削減」は企業価値を高める最前線のテーマ

「食品ロス削減」と聞くと、環境への配慮や社会貢献といった“いいこと”の一つ、という印象があるかもしれません。でも実は、それだけではないんです。いまや食品ロスへの対応は、企業の“信頼性”や“将来性”を左右する重要な指標になっています。

持続可能な社会をつくるためのSDGsやESG(環境・社会・ガバナンス)といった言葉は、もう一部の先進企業だけのテーマではありません。特に「作る責任・使う責任」にまつわる食品流通業界の在庫・廃棄問題は、企業の価値評価に直結する時代になってきています。

環境配慮だけでなく、ESG・評価機関が注視する時代へ

企業価値を測る基準は、もはや「売上」や「利益」だけではありません。環境・社会・企業統治にどのように向き合っているかという視点が、金融機関や投資家の判断材料としても重視されるようになりました。

中でも、「食品ロスの削減」は“具体的かつ成果が見えやすい”取り組みとして注目されています。無駄を減らしながら、資源効率を高める。これは、企業活動の健全性を示すうえでも、非常に大きな意味を持ちます。

✅ ESGで評価されやすい食品ロス削減のポイント

| 評価軸 | 内容 |

|---|---|

| 環境(E) | 廃棄物削減・CO₂排出の抑制 |

| 社会(S) | 食品アクセスの改善・貧困層への貢献 |

| ガバナンス(G) | 在庫管理やサプライチェーンの透明性向上 |

このように、食品ロス対策は企業全体の信頼性アップにも直結します。しかも、それが投資家の評価や資金調達のしやすさにもつながる時代。もう「余ったから捨てる」は、通用しなくなってきているのです。

仕入れ先や小売からの「SDGs対応」圧力も加速中

最近では、企業間の取引の中でも「御社はSDGsにどう対応していますか?」と聞かれるケースが増えてきました。とくに小売や大手食品メーカーなどは、自社のSDGsレポートを通じて「サプライヤーの選定基準」を見直し始めています。

つまり、仕入先や流通パートナーに対しても「環境・社会への配慮」が求められるようになっているんですね。

こうした流れの中で、もし「廃棄コストがかかる」「もったいないけど売り切れない」商品を上手に扱えれば、ビジネスとしての優位性はグッと高まります。逆に、何も対応しないままだと、「選ばれないサプライヤー」になってしまうリスクすらあるのです。

食品ロス削減は“社会のため”だけでなく、“ビジネスの未来”のためでもある。そう捉えたとき、今ある在庫や余剰品をどう活かすかは、企業の成長戦略そのものと言えるのではないでしょうか。

一歩踏み出すだけで、見える世界が変わるかもしれません。社会にとっても、そしてあなたのビジネスにとっても。

卸売業者ができる“現実的”なフードロス対策とは?

「在庫をどうするか」は、卸売業の現場にとって切実なテーマですよね。賞味期限が近づいてきたり、販促タイミングを逃した商品が倉庫に残ってしまうと、それだけでコストがかかってしまう。

だけど、“とにかく安くして売り切ればいい”という単純な話でもありません。特にブランドや取引先との関係があると、価格を崩すことで信頼まで損なうリスクが出てきます。

では、どうすればいいのでしょうか?

「ただ捨てる」でも、「ただ安売りする」でもない、新しい選択肢が必要なんです。

安売りによるブランド毀損リスクをどう回避するか

とくにネームバリューのある商品や、一定の価格帯で販売してきた商品ほど、値引き販売はブランドイメージの低下に直結します。一度「安く売っている」と認知されると、正規ルートでの販売にも影響が出てしまう…。そんな悩みを抱えている卸売業者さんは少なくありません。

でも、だからといって手をこまねいていては、在庫は減りません。

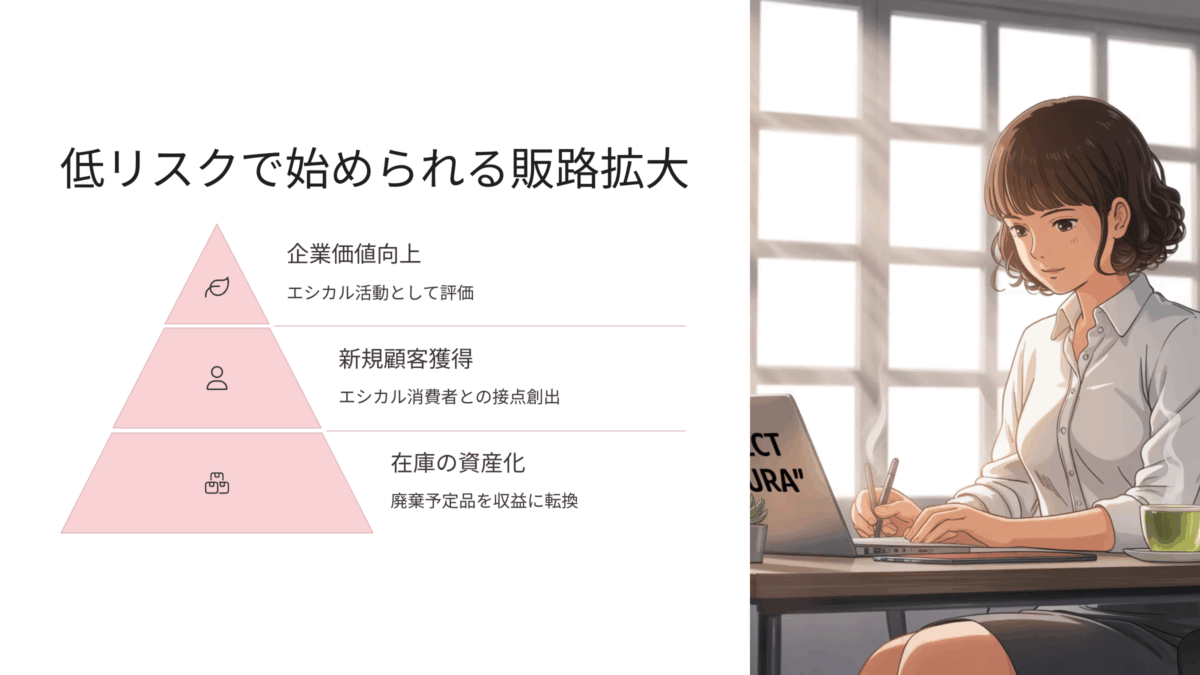

ここで鍵になるのが、「販路の設計そのものを変える」という考え方です。

✅ ブランドを守るための販路設計ポイント

- 誰でも買えるのではなく、会員制の限定流通にする

- 価格はオープンにしつつも、購入者層をコントロールする

- 一般のECモールではなく、目的と価値観の明確なプラットフォームで販売する

このような「クローズド・バイイングモデル」であれば、市場価格に影響を与えずに在庫をさばけるだけでなく、むしろ企業の「エシカルな取り組み」として評価される可能性もあるんです。

寄付・廃棄の限界と「もう一つの販路」の必要性

もちろん、余った商品を寄付するという選択肢もあります。それ自体はとてもすてきな取り組みだと思います。ただ、毎回それで在庫を解決できるかというと、継続性の面で難しさがあるのも事実ですよね。

一方で廃棄には費用がかかりますし、社会的にも環境的にも“ネガティブな選択”と捉えられることが増えています。

だからこそ必要なのは、経済合理性と社会貢献が両立できる「第三の道」。

それが、「フードロス削減のためのサステナブル販路」という考え方です。

これは、単に“安く売る”のではなく、価値ある商品を適正価格で再流通させること。しかも、その背景に「社会課題の解決」という文脈があるからこそ、共感してくれるお客さまが集まりやすいという特徴もあります。

売れ残ったものを処分するのではなく、新たな価値に変える。

それが、これからの卸売業者に求められる“現実的で、前向きな”フードロス対策なのだと思います。企業のためにも、地球のためにも、そして商品をつくった人たちの想いをつなぐためにも。

「購入は限定、でも価格はオープン」── 新しい売り方の選択肢

「安く売るとブランド価値が下がる」「でも在庫は減らしたい」── 卸売業者の皆さんが抱えるこの矛盾を、どちらか一方を犠牲にせず解決できる仕組みがあります。

それが、「購入は限定、でも価格はオープン」という販売スタイル。ちょっと不思議な響きかもしれませんが、これは“売り方の設計”を変えることで、在庫の流通とブランド保護を両立する方法なんです。

クローズド・バイイングモデルとは?

この販売スタイルの仕組みは、「クローズド・バイイングモデル」と呼ばれるもので、簡単に言うとこういうものです。

✅ クローズド・バイイングの基本

- 商品ページや価格は一般公開されている

- でも実際に購入できるのは“特定の会員だけ”

- 会員登録には条件があり、誰でも自由には買えない

つまり、商品はネット上に見えるけれど、実際にカートに入れて買えるのは限られた人たちだけなんですね。この「公開×限定」のバランスがポイントです。

この仕組みによって、「安売りしている」という印象を世間に広めずに、実質的な在庫削減や収益化が可能になります。

市場価格に影響を与えず、販売機会を創出できる理由

一般的なアウトレット販売やディスカウントモールでは、誰でもアクセスでき、購入も自由です。その結果、本来の市場価格とのギャップが明らかになり、既存取引先との関係にヒビが入る…なんてことも。

でも、クローズド・バイイングモデルなら大丈夫。

✅ このモデルがブランドを守れる理由

- 価格はオープンなので、不自然に“秘密”にしている印象はない

- 購入者を制限することで、価格破壊を防げる

- 会員制にすることで、リピーターや意識の高い顧客層に届けられる

つまり、“見えているけど、誰でも買えるわけじゃない”というプレミア感が、価格の価値を保ってくれるのです。これなら、卸売業者さんも安心して販売機会を作ることができます。

スポット在庫・短期出品でも導入しやすい設計

もうひとつ、クローズド・バイイングモデルの大きな魅力が「柔軟に使えること」です。

✅ こんなシーンでも活躍

- 予定より多く生産してしまった商品

- 季節イベント後に残ってしまったプロモーション品

- パッケージ変更前の在庫をさばきたいとき

これらを“一時的に”“小ロットで”出品できるので、スポットでの対応がしやすく、長期契約や大量出品を前提にしなくていいのも大きな利点です。

「お試しで少しだけ出してみたい」「1回限りの出品だけど、ちゃんと売りたい」そんなニーズにもぴったりなんです。

在庫は企業にとって、見えにくいけれど確実にコストとリスクを生む存在。だからこそ、「どう減らすか」だけでなく、「どう売るか」まで設計することが、これからの卸ビジネスでは求められていきます。

価格はオープン、でも買えるのは選ばれた人だけ──そんな新しい販路の考え方、そろそろ取り入れてみませんか?

食品ロス削減×収益化を両立した成功事例

「食品ロスをなくしたい」けれど「赤字は出したくない」。そんな相反するように見えるテーマも、少し視点を変えることで両立させることができます。ここでは、実際に“売れ残るはずだった商品”を活かしながら、企業価値と収益を同時に高めた卸業者の事例をご紹介します。

「期限が近いけど売れる」仕組みを導入した食品卸

ある地方の食品卸会社では、賞味期限が残り30日を切った加工食品をどう処理するかが長年の課題でした。小売店には並べられず、返品も不可。これまではほとんどが廃棄処分されており、毎月数万円単位で処分費用が発生していたそうです。

そこで導入したのが、「期限間近の商品を、会員制プラットフォームで再販する仕組み」。この仕組みによって、商品は廃棄されずに“エシカル消費の対象”として再流通することになりました。

✅ 結果

- 毎月約20%の廃棄コストを削減

- しかも、会員向けに値頃感ある価格で販売し利益も確保

- 「廃棄予定だった商品が売れた」だけでなく、ファンがついて定期的に購入されるように

このように、「売れ残り=損失」ではなく、“選ばれる商品”に変える視点が、現場を動かしたのです。

販路を広げたことで、新たな法人取引に発展した例

別の事例では、調味料を扱う卸売業者が、パッケージ変更前の旧商品を在庫として大量に抱えていました。通常ルートでの取引はすでに終了しており、販促にも予算が回せない状況。

そこで一部商品を、サステナブル販路(エシカルEC)で限定出品したところ、そこから思わぬ広がりが生まれました。

✅ なにが起きたか?

- SNSを通じて購入したユーザーが、実際に商品の感想を投稿

- その投稿を見たカフェ経営者が興味を持ち、BtoBの取引がスタート

- 結果的に、処分予定だった商品が継続的な法人販売につながった

つまり、一度きりの在庫処分ではなく、“次の取引”を生む導線としても、新しい販路が機能したわけです。

SDGsレポートにも掲載できる“社会貢献”としての価値

こうした取り組みは、単にコスト削減や売上確保という数字だけで終わりません。たとえば、先ほどの食品卸会社では、これらの活動を自社のSDGsレポートに明記しています。

✅ 報告書に記載された内容(例)

| 活動 | 実績 |

|---|---|

| フードロス削減型販売の導入 | 年間○○点の商品を再流通化 |

| 廃棄コスト削減 | 昨年比 △△%削減 |

| 社会貢献 | エシカル会員への販売で意識啓発にも貢献 |

こうしたデータは、行政・取引先・金融機関などに対する「社会性の可視化」にもなります。単なる利益確保ではなく、“責任ある事業運営”の証拠として使えるのは、これからの時代において大きな武器になるはずです。

フードロス削減は、「もったいない精神」だけでなく、新しい販路開拓・企業価値向上・取引の幅を広げる可能性を秘めています。成功事例のように、“ひと工夫”で未来が大きく変わることもあるのです。

OEFが卸売業者から選ばれる理由

「廃棄はしたくない」「でも、通常の販路ではもう売れない」──そんな葛藤を抱える卸売業者さんにとって、OEF(Outlet, Ecology, Foodloss)は、新しい解決の選択肢になりつつあります。

ただ在庫を処分する場所ではなく、“価値ある商品”としてもう一度お客様のもとに届ける場所。そんなOEFがなぜ卸売業者から選ばれているのか。その理由をひとつずつご紹介します。

初期費用と手数料のバランスで始めやすい

「新しい販路を試してみたいけれど、初期コストが高いと不安…」

そんなお声をよく聞きます。ですが、OEFでは初期登録費用15,400円(税込)+月額2,980円(税込)+販売手数料10%という、非常にシンプルでわかりやすい料金体系を採用しています。手数料にはクレジットカード決済手数料も含まれているため、追加コストが読みにくいというストレスもありません。

✅ コストの特徴

- 出品は自由(売れたときだけ手数料発生)

- 物流はサプライヤー側が管理(コストを最小限に)

- 少ロット・短期でもOKだから、在庫処分のハードルが低い

「ちょっと試してみたい」「まずは一部の商品だけ出してみたい」という導入も大歓迎。リスクの少ないお試し出品が可能なので、参入のハードルが非常に低いのがOEFの強みです。

フードロス削減に共感する会員層へのアプローチ

OEFの最大の特徴は、商品をただ「安いから買う」人ではなく、「社会的意義に共感して買う」人が集まっていることです。

会員制モデルを採用しているOEFでは、登録しているユーザーはみな「エシカル消費」や「フードロス削減」に高い関心を持つ人たち。だからこそ、たとえば賞味期限が近い商品でも、「価値がある」と受け取ってくれるんです。

✅ OEF会員の特徴

- サブスクリプション制(1000円〜/月)で意識の高い消費者層

- フードロスや地域活性などの社会課題に関心あり

- 「ちょっと訳あり」「でも品質に問題なし」な商品に前向き

つまり、「売れ残ったから買ってもらう」のではなく、「選ばれて届く」販路。これは、卸売業者さんにとって、ブランド価値を守る意味でも非常に大きなポイントになります。

「売れ残り」ではなく「エシカル商品」として届けられる

OEFでは、いわゆる“訳あり”商品を、「廃棄寸前のモノ」としてではなく、“エシカルな選択肢”として紹介することを大切にしています。

たとえば、

- パッケージ変更前の商品

- 賞味期限が近いが未開封・品質良好の商品

- 外装に傷がついたアウトレット品

こうした商品たちも、「理由があるお得」として再定義されることで、捨てられずに再び価値あるものとして流通していきます。

「ただ売る」から「共感して買ってもらう」へ。

これは卸売業者さんにとって、在庫処分という一時的な対応ではなく、エシカルな企業姿勢としてアピールできる販路です。

今ある在庫を、企業の未来につなげていく。

OEFは、そんな選択を後押しできるプラットフォームでありたいと考えています。