倉庫に眠る在庫、見て見ぬふりをしていませんか?実はその「滞留在庫」、資金を静かに奪っています。ブランド価値を守りながら現金化する新しい販路、ぜひ一緒に考えてみましょう。目次を見て必要なところから読んでみてください。

卸業者・小売が直面する「在庫保管コスト」のリアル

「とりあえず、倉庫に置いておこう」と思ったその商品。気づけば数か月、棚のすみにひっそりと置かれたままになっていませんか?

実はこの「保管しておく」という判断が、知らないうちに経営を圧迫しているケースが少なくありません。

特に日用品や雑貨を扱う卸・小売の現場では、在庫を多めに抱える傾向があります。それはある意味、商機に備える自然な姿勢でもあります。でも、その裏側でじわじわと見えないコストが積み重なっているのです。

想像以上に重くのしかかる「倉庫代」「管理工数」

在庫が長期間動かないままでいると、まず目に見えてくるのが倉庫代です。

面積単価が高い地域では、1パレット分の保管に毎月数千円~数万円かかることもあります。それが10パレット、20パレットとなれば、あっという間に数十万円単位の負担に…。

でも、問題はそれだけではありません。

在庫の整理や棚卸し、賞味期限・品質チェックなどにも人的リソースと時間が必要です。

✅ 保管中の商品を探すのに毎回手間がかかる

✅ 定期的な点検や入れ替えでスタッフが疲弊

✅ 倉庫スペースの都合で新商品が入れられない

こうした「目に見えないコスト」が、気づかぬうちに利益を削っているのです。表には出てこないけれど、現場の声としてはとてもリアルな悩みではないでしょうか。

長期滞留在庫がキャッシュフローを圧迫する理由

「いつかは売れるはず」と信じている商品。でも実際には、半年以上動いていない在庫が現金の流れを止めてしまっているケースが多々あります。

在庫は、あくまで「お金をモノに変えた状態」です。つまり、動かない在庫はそのまま現金が凍結している状態なんですね。

以下のような影響が生まれます:

| 滞留在庫が引き起こす影響 | 経営へのダメージ |

|---|---|

| 資金繰りの悪化 | 次の仕入れが遅れる、支払いが困難になる |

| 新商品の導入が遅れる | トレンドに乗り遅れ、販売チャンスを逃す |

| 廃棄リスクの増加 | 売れないまま期限切れ、最終的に処分費が発生 |

この表が示すように、長期滞留は売れないだけでなく、経営全体の柔軟性を奪う要因になってしまいます。

でも、だからといって「すぐに捨てよう」と決断するのも、心苦しいものです。

商品にはストーリーがあるし、誰かの手に届けば、きっと価値が生まれる。

だからこそ、「ただ捨てない」ための選択肢を一緒に考えていけたらと思います。

よくある在庫処分方法とその限界

在庫が動かない時、最初に思い浮かぶのは「安くして売る」ではないでしょうか?

または、「寄付する」「捨てる」といった手段も選択肢にあるかもしれません。

ですが、それぞれに意外な落とし穴があるのも事実です。

現場では「とりあえず安売りでさばくか」「寄付すれば気持ち的にもラクだし」と判断しがちですが、そのあとに残る“代償”について、一緒に見直してみませんか?

安売りによるブランド毀損リスク

一番わかりやすい処分方法が、「値下げ販売」。

たしかに、すぐに現金化できる可能性はありますし、棚も空きます。

でも、その裏で起きているのがブランド価値の低下です。

たとえば、こんな経験はありませんか?

✅「いつも半額で売ってるから、このブランドって安物なんだな」と思われる

✅ 正規ルートで買ったお客様から「損した」とクレームが入る

✅ 取引先から「値崩れしてるので扱いにくい」と言われる

ブランドの信用は、一度下がると回復に時間がかかるものです。

安売りは一時的に売上を作れるかもしれませんが、中長期的には“損”のほうが大きいかもしれません。

特に日用品のように繰り返し購入される商品ほど、「価格=ブランドのイメージ」に直結します。

寄付や廃棄も、コストと手間がかかる現実

「売れないなら、いっそ寄付をして社会貢献につなげよう」

その姿勢はとても素晴らしいですし、応援したくなります。

でも、実際にはこんな悩みもよく聞きます。

✅ 寄付先を探すのに手間がかかる

✅ 配送や手続きに思った以上の人件費がかかる

✅ 賞味期限や取扱基準で受け取りを断られることもある

そして、最後の選択肢が「廃棄」です。

ですが、廃棄にも処理費用や輸送コストがかかりますし、なにより「もったいない」という気持ちが残るのではないでしょうか。

廃棄にかかる費用の例:

| 項目 | おおよそのコスト感 |

|---|---|

| 一般廃棄物処理費 | 1kgあたり20円〜50円程度 |

| 産業廃棄物処理費 | 内容によっては数百円/kgにも |

| 輸送費 | 距離と量に応じて変動(数千円〜) |

※実際の金額は地域や業者により異なりますが、意外と見過ごせない金額になることも。

つまり、「寄付も廃棄もいいことに思えて、実は時間もお金もかかってしまう」というのが現実です。

やさしい選択肢であっても、経営の視点から見ると“持続しにくい”のが悩ましいところなんですね。

だからこそ、「価値を損なわずに、無理なく手放せる方法」が求められています。

今ある手段だけに頼らず、もっとやさしく、効率的に在庫と向き合える選択肢を持てたら――

そんな発想が、これからの経営には大切になってくるのかもしれません。

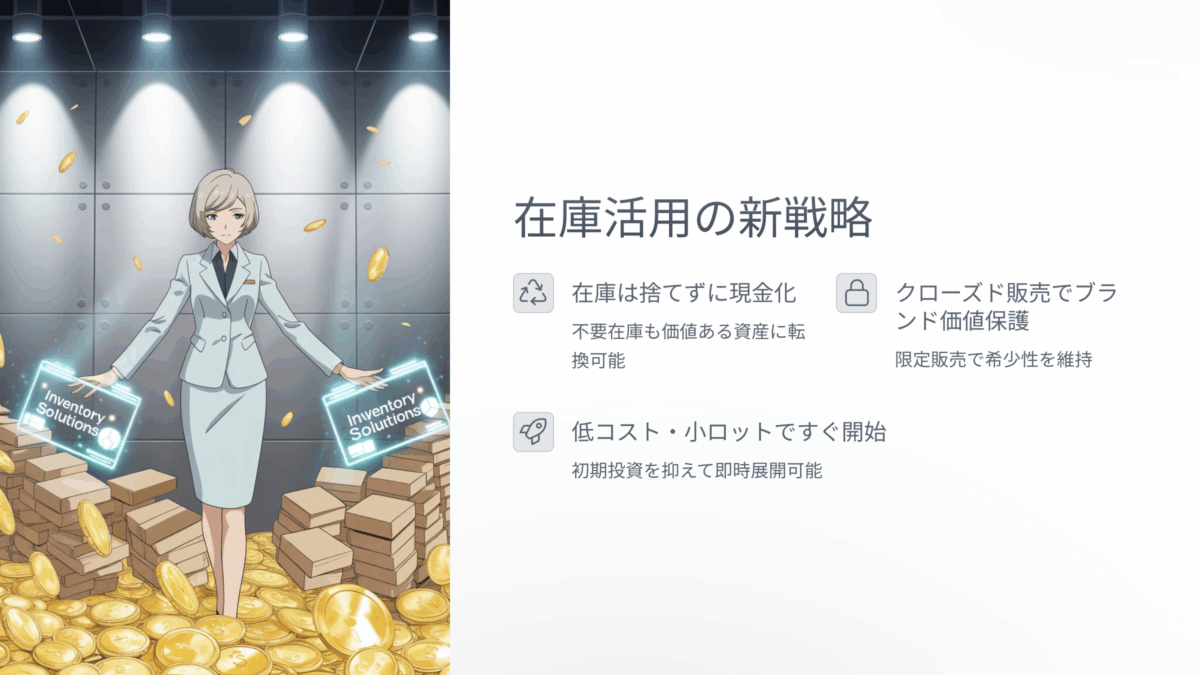

今ある在庫を“キャッシュ”に変える販路戦略

「売れ残ってしまった在庫、どうしよう…」

そう悩んだまま、ただ倉庫に置いておくのは、とてももったいないことです。

せっかくお金をかけて仕入れたり、作った商品だからこそ、最後まで価値を持たせたい。

そんな時に頼れるのが、「アウトレットEC」という新しい販路です。

一度は流通に乗らなかった商品でも、見せ方や届け方を工夫すれば、ちゃんと“選ばれる価値”があることが、最近ますます証明されてきています。

アウトレットECで実現する在庫現金化

アウトレットECとは、言わば“訳あり品”や“処分品”を、きちんと価値ある形で再流通させる場。

通常の販路では扱いにくい商品でも、「お得で、意味のある選択肢」として消費者に届けることができます。

✅ 通常価格では動かなかった在庫が、“エシカル”な文脈で売れる

✅ 割引販売でもブランド毀損を避けたモデルが構築できる

✅ 出品~販売までが簡易な設計で、すぐにキャッシュ化が可能

こうした仕組みがあることで、“売れ残り”が“売上”に変わる瞬間が生まれます。

そして何より、これらのプラットフォームでは、“在庫=社会課題への貢献チャンス”として捉えられているのが大きな特徴です。

売れる・助かる・喜ばれる。この三方よしが叶う流通設計は、これからのスタンダードになっていくかもしれません。

「期限が近い」「パッケージ不良」でも売れる仕組み

従来であれば、“マイナス”と見なされていた要素——たとえば賞味期限が迫っている、パッケージが少し破れてしまったなどの商品。

こうしたアイテムも、その理由を正しく伝えれば、お得でエシカルな商品として歓迎されるケースが増えています。

実際、多くの消費者がこう考えています:

✅「中身に問題がないなら、気にしない」

✅「安く買えてフードロス対策にもなるなら、むしろ選びたい」

✅「エシカルな買い物をした実感が持てるのが嬉しい」

つまり、“ちょっとしたワケあり”はマイナスではなく、むしろ購買の理由になる時代になってきているのです。

商品の状態を正直に伝えながらも、価値を伝える言葉や写真があれば、十分に選ばれます。

そしてその仕組みが整っている販路こそが、在庫を「売れるもの」に変えてくれるのです。

販売チャネルの分散が経営リスクを下げる理由

特定の取引先や大手量販店に頼りすぎていると、ひとたび注文が止まった時の影響は大きくなります。

そんな時、アウトレットECのような“もう一つの売り先”があることが、経営の安定に直結します。

販路を分散させることで得られるメリットは、次の通りです:

| 販売チャネルが複数あると… | 期待できる効果 |

|---|---|

| 一部チャネルの売上が落ちても、補完できる | キャッシュフローが安定する |

| 規模に応じて出荷量をコントロールできる | 在庫圧縮&効率的な販売管理 |

| ブランド別・用途別に販路を使い分けられる | ブランド価値のコントロールがしやすい |

このように、ひとつのチャネルに依存しない構造が“しなやかな経営”を支える時代です。

「売れないから困っている」ではなく、「どこなら価値を感じてもらえるか?」を考える視点が、今後ますます求められていくのだと思います。

ブランド価値を守りながら売るには?

在庫をただ「売り切る」だけでは、本当の意味での解決にはなりません。

特に自社ブランドを大切に育ててきた卸業者さんやメーカーさんにとっては、「安く売ること」=「信頼を失うこと」につながる不安もあると思います。

だからこそ、これからの時代に必要なのは、“売り方そのもの”に配慮した販路の選択です。

価値を損なわずに、でも在庫はしっかり動かす。そんな理想のバランスが実現できる方法があります。

価格は見せるが購入は限定される“クローズドバイイングモデル”

「安売りしたくない」「でも、売らなきゃ在庫が残る」

そのジレンマを解決するのが、“クローズドバイイングモデル”という設計です。

これは、誰でも価格情報にはアクセスできるけれど、実際に購入できるのは特定の会員のみという販売方式のこと。

具体的には、次のような仕組みになります。

✅ 商品ページや価格は誰でも閲覧可能

✅ 購入ボタンや決済は、会員登録した人だけが使える

✅ 一般流通とは明確に区切られた販路設計

このようにすることで、「価格はオープンだけど、販売はクローズド」という状態がつくれます。

結果として、ブランドの“値打ち”を守りつつ、在庫を効率よく動かすことができるのです。

市場価格に影響を与えず販路を確保する方法

多くの卸・メーカーが悩むのが、「価格崩壊が怖い」という問題。

一度でも安売りの情報が出回れば、既存の取引先から問い合わせが来たり、今後の商談に響いたりするケースもありますよね。

そうした心配を回避するためには、「誰に売るか」の制限がとても重要です。

✅ 一般消費者に“開かれすぎない”販売環境

✅ サブスク会員など、目的意識の高い顧客層だけに提供

✅ 価格比較サイトやECモールとは違う“独立した販路”

こうした設計があれば、既存チャネルとの価格バランスを守りながら、在庫を活かす道が広がります。

「表に出す情報」と「実際の購入プロセス」をきちんと分けることで、“見せる強さ”と“売る安心感”の両立が可能になるのです。

卸・メーカーが安心して活用できる設計とは

在庫販売を検討するうえで、サプライヤーが最も重視するのは、「ちゃんと守ってくれるかどうか」。

ブランド価値、販売価格、取引先との関係――そのすべてを尊重したうえで、「使ってよかった」と思える仕組みが必要です。

安心して活用できる販路の特徴:

| 安心設計のポイント | 内容 |

|---|---|

| 初期費用を抑えられる | 出品コストが少なく、始めやすい |

| 価格オープン/購入クローズド | ブランドイメージを損なわない販売が可能 |

| 販売手数料のみの成果報酬型 | 売れた分だけ手数料が発生=低リスク |

| 物流はサプライヤー主導 | 既存の体制を活かして無理なく出荷できる |

こうした仕組みがあれば、「試しにやってみたい」というサプライヤーも増えていくはずです。

一度試してみて、納得して、継続できる。そんなやさしい設計が、これからの在庫販売には求められているのだと思います。

“売る”という行為の中に、“守る”という選択肢を加える。

それが、ブランドを大切にしてきた事業者さんにとっての、次のステップになるのかもしれません。

サステナブル販路の成功事例と導入メリット

「まだ使えるのに捨ててしまう」。

そんな在庫を前に、胸のどこかでちくりと痛むような感覚を覚えたこと、ありませんか?

その痛みは、“もったいない”を感じる心。

そして、これからのビジネスに必要なやさしさでもあります。

今、多くの企業が“在庫のその先”を考えるようになりました。

捨てずに活かす販路が、少しずつ「ふつうの選択肢」になりはじめているのです。

小ロットでも出品可能、低コストで始められる

サステナブル販路と聞くと、「大手企業だけの話」「ロットが大きくないと対応できない」と思われがちですが、実際には小さな企業や個人事業主でも気軽に始められる仕組みが整ってきています。

✅ 1箱・数個単位の在庫でも出品できる

✅ 月額コストや初期費用が抑えられていて、気軽に試せる

✅ 物流や梱包も、いまの体制のままでOKな場合が多い

たとえば、ある化粧品メーカーさんは、販路を失った少量のパッケージ不良品をECに掲載。

それだけで、「売上がゼロだった在庫が、2週間で5万円のキャッシュに変わった」というケースもあります。

「大きく動かなくても、確実に前進できる」

そんな安心感が、小ロット対応の柔軟な仕組みにはあります。

在庫を捨てずに収益に変える成功事例

ある日用品卸の事例をご紹介します。

季節限定で大量に仕入れた商品が、販売終了後に倉庫に余ってしまい、本来なら廃棄の予定だったとのこと。

そこに、アウトレット販路を活用して出品。結果は——

✅ 通常価格の60%オフでも、十分な利益が出せた

✅ 半年で100セット以上を売り切ることに成功

✅ 在庫コスト・廃棄費用・心理的負担、すべてを削減

このように、「売れ残り=失敗」ではなく、「販路さえあれば、新たなチャンスになる」という実感が、多くの企業で生まれています。

在庫の価値は、“どこで売るか”で変わる。

だからこそ、サステナブルな販路を知っておくことは、ビジネスの安心材料にもなるのです。

“エシカル”な姿勢が取引先・顧客からの評価に繋がる

サステナブルな選択は、数字以上の価値をもたらします。

特に最近では、企業の社会的責任(CSR)やSDGsへの取り組みが、取引先や顧客から注目されるポイントになってきています。

✅ 「エシカルな姿勢に共感した」とリピート率が上がる

✅ 取引先から「御社は時代に合った流通設計をしている」と評価される

✅ 採用活動でも「理念が好きで応募した」という声が増える

つまり、“捨てない”という判断が、ブランドの価値を静かに底上げしてくれるのです。

それは、目に見える売上だけでは測れない、大切な資産になります。

「必要としている人のもとに、必要な商品が届く」

その循環が、生産者にも、買い手にも、そして社会にもやさしい未来をつくってくれるはずです。

在庫を抱えたまま悩む前に。

“サステナブルな販路”という、新しい選択肢を、そっと心に置いてみてください。

在庫処分の選択肢にOEFを加えるべき理由

「もう売れないかな」と思っていた在庫に、新しい価値を見出してくれる場所があったら?

しかも、それが手間も費用もかけずに始められたら——。

そんなふうに感じた方に、ぜひ知っていただきたいのがOEF(Ethical & Foodloss)というECの仕組みです。

ただのアウトレット販売ではなく、「エシカル」「フードロス削減」「共感型購買」といった今の時代に求められている価値観がベースになっています。

在庫処分の新しいスタンダードとして、OEFがなぜ選ばれているのか、その理由を具体的にご紹介します。

月額固定+成果報酬型で無駄なく出品できる

在庫販売のネックは、「出してみないと売れるかわからない」こと。

だからこそ、ムダな費用をかけずに始められる仕組みであることが重要です。

OEFでは、次のような料金体系を採用しています:

✅ 月額2,980円(税込)で出品し放題

✅ 販売手数料は売れたときだけ10%(クレカ手数料込み)

✅ 初期費用も1回限り(15,400円)で済む

つまり、売れなかったとしてもコストが膨らまない設計になっているんです。

「まずは少し試してみようかな」と思える柔軟さが、卸・メーカーさんから支持されているポイントです。

物流負担なし、今ある倉庫から直送可能

OEFでは、物流の仕組みを各サプライヤーさんに任せるスタイルをとっています。

「自社倉庫からの直送」でOKなので、新しい設備や外部委託は不要です。

✅ 出品後、注文が入ったら手元の倉庫から発送するだけ

✅ 送り状や梱包ルールも、シンプルで取り入れやすい

✅ 慣れた環境で完結できるので、社内のオペレーションも最小限

この「物流の自由度」があることで、既存の業務に負担をかけず、“普段通りの流れ”の中で在庫処分が可能になります。

特に小規模なメーカーさんや、外部倉庫を活用している企業さんにとっては、この手軽さが大きな魅力となっています。

新たな顧客層とつながり、余剰在庫を価値に変える

OEFの最大の特徴は、価格だけで勝負しない“価値観で選ばれる仕組み”にあります。

✅ 商品は誰でも見られるけれど、購入はサブスク会員限定

✅ 「フードロス削減に貢献したい」「エシカルな選択がしたい」という意識の高い顧客が集まる

✅ 会員制のため、市場価格を壊さずに販売できる

つまり、OEFでは「安いから買われる」のではなく、“想い”に共感して選ばれる。

その結果、価格以上にブランド価値が伝わる販路として機能します。

さらに、OEFで買い物をするお客さまの多くは、SNSなどを通じて自然と口コミを広げてくれる方たち。

その流れが、次の認知や取引につながるケースも少なくありません。

「在庫処分=損切り」ではなく、“社会貢献とブランディングを両立する選択肢”として、

OEFを販路のひとつに加えてみませんか?

ムダをなくしながら、価値を届ける。そんなやさしい選択が、ここにはあります。