生理痛や下腹部の違和感、「これって普通?」と迷ったことはありませんか?

子宮内膜症のサインは、見逃されやすいのが特徴です。

目次を見て必要なところから読んでみてください。

子宮内膜症の診断が遅れやすいのはなぜか(背景と現状把握)

「なんとなくおかしい」と感じてから診断がつくまで、子宮内膜症は平均で数年単位の時間がかかると言われています。実際、私自身も「この痛みは普通なのかな」と思い込んで、何年も放置していた経験があります。でも、今振り返ると、その間ずっと体はSOSを出していたんですよね。この章では、なぜ子宮内膜症の診断が難しいのか、社会的・医療的な背景を紐解きながら、読者自身の体との向き合い方も考えていきたいと思います。

診断まで平均何年かかる?国内外のデータ

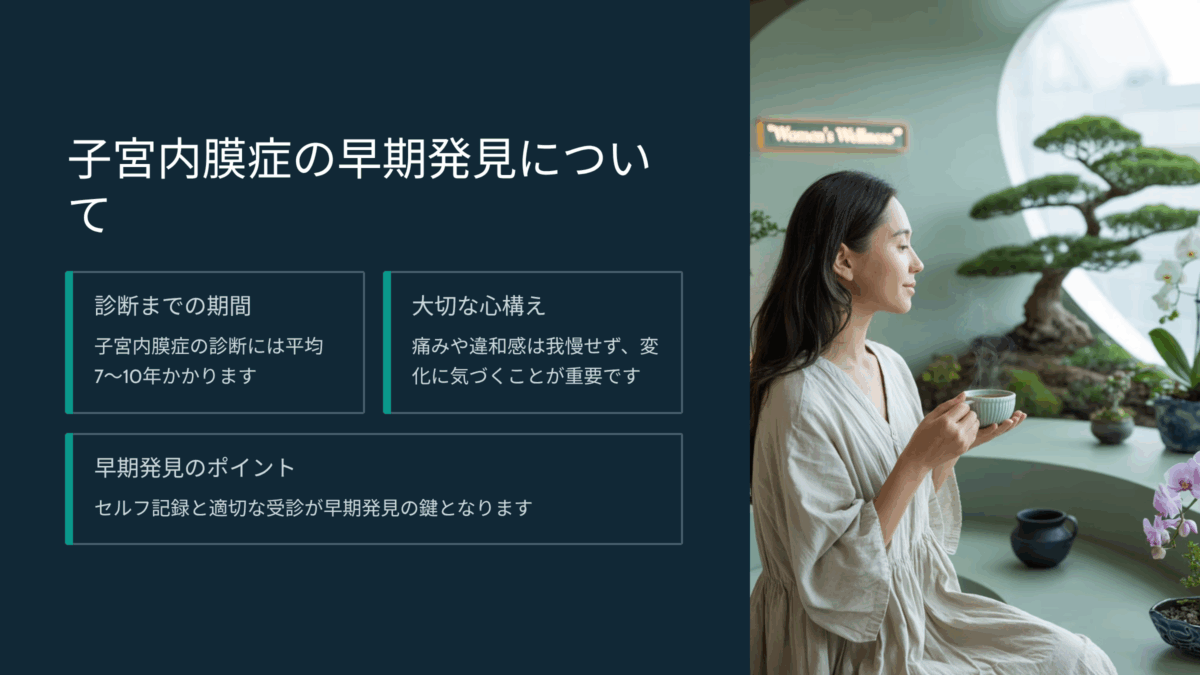

子宮内膜症は、診断までに平均7〜10年かかるとも言われています。これは日本に限らず、海外でも共通した傾向です。

一部の海外調査では、初めて症状を感じてから正式な診断が下るまでに平均8.6年かかったという報告もあります。日本国内でも、複数の患者さんの声を集めると、「最初は単なる生理痛だと思っていた」「何軒か病院を回ってやっと診断された」といった体験談が多数見られます。

この遅れの背景には、以下のような要因が挙げられます。

- 症状が多様で個人差が大きい

- 他の病気(PMS、過敏性腸症候群、尿路感染など)と似ている

- 婦人科を受診するハードルが高い

- 画像検査や内視鏡を使っても確定診断が難しい場合がある

つまり、「痛み=すぐに診断できる」とは限らないのが現実です。

痛みの「個人差」と我慢が診断を遅らせる要因に

一番の落とし穴は、「痛みの感じ方は人それぞれ」という社会的認識です。私自身も、学生時代から生理痛が重かったのですが、「あの子はもっと痛がってるし、自分はまだマシかも」と思って、鎮痛剤でやり過ごしていました。

でも、「がまんできる=病気じゃない」とは限りません。

痛みの強さや場所、頻度は人によって本当にバラバラです。子宮内膜症の場合、以下のような痛みが出ることもあります。

- 排卵期の下腹部痛

- 腰や脚に響くような鈍痛

- 性交痛や排便痛

それなのに、周囲から「気のせいじゃない?」「みんなそれくらいあるよ」と言われてしまうと、どうしても口を閉ざしてしまいますよね。

✅ 「誰かと比べず、自分の違和感に正直になる」ことが診断への第一歩だと、私は思います。

生理痛は「普通」と思い込みやすい社会的背景

「生理痛はあって当たり前」「がんばれば乗り越えられるもの」

そんなふうに、どこかで刷り込まれてきた感覚ってありませんか?

実はこれ、個人の問題じゃなくて、社会全体の認識の問題なんですよね。学校でも職場でも、生理の話題はタブー視されがちで、痛みを言葉にする練習をしてこなかった。その結果、異常な痛みにも「これは普通」と思い込んでしまうんです。

加えて、「鎮痛剤が効くから」「一晩寝たら治るから」と、症状を“一時しのぎ”でやり過ごす習慣も診断を遅らせる原因のひとつです。特に市販薬で一時的に楽になってしまうと、病院に行くタイミングを逃しやすくなります。

✅ 「これって普通?」と感じた瞬間が、体からの大切なサインかもしれません。

見逃されやすい子宮内膜症の初期サインとは(症状の整理)

子宮内膜症は「分かりやすいサインがない」と思われがちですが、実は日常のちょっとした違和感が最初のヒントになっていることも多いんです。だけどその違和感って、生理や体調の波に紛れてしまいやすい。私も「毎月のことだから」とスルーしていた症状が、後から考えると明らかなサインでした。この章では、見落とされやすい初期症状や他の疾患との違い、進行度との関係性について、一緒に確認していきましょう。

よくある症状と「見落としポイント」

子宮内膜症の初期に多いのは、次のような症状です。

- 生理痛が月を追うごとに強くなる

- 排卵期や生理以外の時期にも下腹部が痛む

- 性交時や排便時に痛みを感じる

- 経血量が以前より増えた

- 鎮痛剤を飲んでも痛みが完全には引かない

ただ、ここで注意したいのは「症状の変化に慣れてしまう」こと。人間って、不調が続くとそれが当たり前になってしまうんですよね。

私自身、「今回も痛いけど、毎回だから仕方ないか」と思って、何年も放置してしまった経験があります。あとになって、「毎回薬を飲んで寝込むのが当たり前って、おかしいよね…」と気づいたんです。

✅ 「前より痛いかも?」「最近頻度が増えたかも?」と感じたら、それが大事なサインです。

子宮内膜症と誤解されやすい他の病気や状態

子宮内膜症は、他の病気と症状が重なることが多く、診断が難しい原因のひとつです。以下のような疾患と間違えられやすいケースがあります。

| 疾患・状態 | 主な症状 | 子宮内膜症との類似点 |

|---|---|---|

| 過敏性腸症候群(IBS) | 腹痛・下痢・便秘 | 生理と関係なくお腹が痛くなる点が類似 |

| 卵巣嚢腫 | 下腹部の張り・痛み | 卵巣に関連した痛みが共通 |

| 尿路感染症(膀胱炎など) | 排尿時の痛み・頻尿・血尿 | 下腹部の違和感が似ている |

| 月経困難症 | 強い生理痛・吐き気・だるさ | 痛みの種類が似ており、鑑別が難しいことも |

| 子宮筋腫 | 生理が長引く・経血量が多い | 月経に伴う異常が似ている |

私の知人は、最初は「ストレスでお腹が痛いのかも」と思っていたそうです。でも、排卵期のたびに痛むことに気づき、婦人科で検査を受けた結果、子宮内膜症が見つかりました。

✅ 「内科的な問題かな?」と感じても、婦人科の可能性も忘れないでください。

症状が軽い=進行していないとは限らない理由

ここが一番ややこしいポイントです。「まだ軽いから大丈夫」と思っていたら、実はすでに病気が進んでいた――そんなケースも珍しくありません。

子宮内膜症は、痛みと進行度が比例しないと言われています。つまり、

- 軽い症状でも進行しているケースがある

- 逆に、進行がそれほどでもないのに強い痛みが出る人もいる

ということです。

理由の一つは、内膜組織がどこにできているか。たとえば直腸や膀胱に癒着していると、比較的小さな病変でも強い痛みが出ることがあります。一方で、卵巣の裏側など自覚しにくい場所に広がっていても、症状が出にくいこともあるんです。

これもまた、「痛みの強さで判断できない」子宮内膜症の難しさ。

✅ 「痛みが軽いから」と安心せず、違和感が続くなら早めに専門医の相談を。

診断までに至る「きっかけ」と体験談に学ぶ(受診への流れ)

「どのタイミングで病院に行けばいいのか、分からなかった」

これは、フェムケアの現場で本当によく聞く声です。痛みや不快感があっても、つい忙しさや恥ずかしさで後回しにしてしまう。私自身も「仕事が落ち着いたら」「とりあえず薬で様子見」と引き延ばしてしまった一人です。この章では、婦人科受診に至った“リアルなきっかけ”や、見逃されがちな初診での注意点、そして「振り返って気づいたサイン」について、体験を通して一緒に考えていきましょう。

何がきっかけで婦人科を受診したのか

子宮内膜症の診断につながる一番のきっかけは、「これまでと違う変化」に気づいた瞬間です。実際、こんなきっかけが多く挙げられています。

- 生理痛が突然、ひどくなった(痛み止めが効かない)

- 生理がない時期にも下腹部に痛みを感じるようになった

- 排便や性交時に、今までにない鋭い痛みを感じた

- 妊活を始めたが、なかなか妊娠できなかった

- 健康診断で卵巣の腫れを指摘された

ある人は、「旅行先で生理が来て、あまりの痛みに動けなくなってホテルから出られなかった」ことが受診のきっかけだったそうです。

また別の人は、「妊活で検査を受けたら、予想外に“子宮内膜症の疑い”があると言われた」と話してくれました。

✅ 日常生活に支障が出たとき、人は初めて「これは普通じゃないかも」と思えるのかもしれません。

最初の診断で見逃されたケースと再受診の重要性

「ちゃんと病院に行ったのに、“異常なし”って言われたんです」

この声、私も何度となく聞いてきました。実は子宮内膜症は、一度の検査や内診だけでは診断が難しいことがあるのです。

以下のようなケースでは、見逃されることも。

- 超音波検査で病変が見えづらかった

- 軽度の症状で「様子を見ましょう」と言われた

- 痛みがホルモンバランスのせいと診断された

- 通院時にタイミングよく症状が出ていなかった

私の知人の中には、3つの病院を回ってようやく診断されたという方もいます。「もっと早く行っていれば」と悔やむ気持ちはとてもよくわかりますが、見逃されたと感じたら、遠慮せずセカンドオピニオンを取ることも選択肢です。

✅ 「1回の診察で分からなかったから大丈夫」とは限りません。症状が続くなら、再度の受診を。

経験者が語る「今思えばあれがサインだった」

最後に、私が実際にヒアリングやSNSで耳にした、子宮内膜症の“最初のサイン”をいくつか紹介します。

- 「生理のたびに、右側の腰だけが痛むのが不思議だった」

- 「排便時に下腹がギュッと絞られるように痛むことが増えた」

- 「生理2日目は、吐くほど痛かった。普通じゃなかったと今なら分かる」

- 「何となく下腹が重くて、生理じゃない日もずっと気持ち悪かった」

- 「毎月、同じタイミングで発熱していた。婦人科に行くまで気づけなかった」

こうした声に共通するのは、「当時は気のせいかもと思っていた」という自己否定的な感覚です。

でも、それって誰にでも起こりうること。社会的に、月経に関する不調を言い出しにくい空気がある以上、無理もありません。

✅ 今のあなたの“ちょっと気になる”が、未来のあなたを守るヒントになるかもしれません。

早期発見のためにできること(意思決定支援)

「体がおかしいかも」と思っても、病院に行くほどのことなのか迷ってしまう。私もそうでした。でも、子宮内膜症のような病気こそ、「様子を見る」時間が症状の進行につながることもあります。この章では、自分の体に気づく視点・記録のコツ・婦人科受診の準備についてまとめました。迷ったときに見返せるような、実用的な内容にしています。

受診すべきサインのチェックリスト

まずは、自分の体に当てはまる症状がないかを確認してみましょう。下記のいずれかに✅がつくなら、婦人科での相談を検討してみてください。

- ✅ 生理痛が年々ひどくなっている(鎮痛薬が効きづらい)

- ✅ 排便時や性交時にズキッとした痛みがある

- ✅ 生理以外の日にも下腹部痛がある

- ✅ 生理のたびに発熱や吐き気を感じることがある

- ✅ 経血量が以前より増え、レバー状の塊が混ざることがある

- ✅ 生理周期が乱れがちになってきた

- ✅ 妊活をしているが、なかなか妊娠しない

- ✅ 下腹部や腰に鈍い痛み・重だるさが続いている

- ✅ 家族に子宮内膜症の診断歴がある

ひとつだけでも「気になるな」と思った項目があれば、自分の感覚を信じて動き出していいと思います。

婦人科の受診=大げさではありません。あなたの生活と未来を守る、ただのひとつの選択肢です。

婦人科受診の準備と伝え方の工夫

実は、婦人科で「うまく症状を伝えられなかった」という方も少なくありません。医師との限られた時間で的確に説明するには、ちょっとした準備が役立ちます。

以下のポイントを押さえておくと、スムーズな診察につながります。

事前に整理しておきたい情報:

- 初潮の年齢・現在の生理周期(何日おきか、安定しているか)

- 痛みが出るタイミング(生理中だけか、排卵期や日常でもあるか)

- 痛みの場所や性質(ズキズキ・締めつけ・刺すような等)

- 飲んでいる薬(市販薬も含める)

- 妊娠・出産歴、避妊状況

伝え方のヒント:

- 「ここ1年で急に痛みが増えました」

- 「薬を飲んでも3時間以上効きません」

- 「特定の動作(排便・性交)で痛みます」

- 「痛みのレベルが10段階で言うと7くらいです」

特別な言葉や専門知識は必要ありません。

あなたの体感を、できるだけ具体的に・率直に伝えることが一番の情報です。

セルフモニタリングに役立つ記録方法

「そのときは痛かったけど、受診時には忘れてしまって…」

これもよくあるケースです。だからこそ、日常的なセルフモニタリング=症状の記録がとても大切です。

おすすめの方法は、スマホのメモや手帳、フェムテックアプリなどを使った簡単な記録。

記録しておきたい内容:

- 生理の開始日・終了日

- 痛みの出た日・時間帯

- 痛みの部位とレベル(0〜10などで)

- 痛みが出た行動(立ち上がったとき・排便中など)

- 飲んだ薬と効果の持続時間

- その他の体調変化(吐き気・発熱・気分の落ち込みなど)

例えば、

- 8/3:生理1日目、朝から下腹部に強い痛み(レベル7)、昼に鎮痛薬服用→3時間で再発

- 8/5:生理3日目、排便時に右下腹部がズキッと痛む(レベル6)

このように書いておくだけでも、医師が状況を把握しやすくなります。

✅ 記録は、あなたの体からのメッセージを“見える化”する大切な手段です。

まとめ:子宮内膜症のサインを見逃さないために

子宮内膜症という言葉が、少しずつ知られるようになってきたとはいえ、「気づくまでに時間がかかる」病気であることに変わりはありません。私たちは長いあいだ、生理の痛みや不調を「当たり前」と思い込まされてきました。でも、どんな不快感も“我慢するしかない”なんて、そんな社会であり続ける必要はないはずです。

ここでは最後に、読者の皆さんが自分の体のサインを見逃さないために知っておきたいことを、コンパクトにまとめてお伝えします。

知っておきたい3つのポイント

- 生理痛は「体質」だけではない可能性がある

毎月の痛みや不快感が強くなっている場合、それは何かのサインかもしれません。特に鎮痛剤が効きにくい・生理以外の時期にも痛みがあるなどの変化には要注意です。 - 診断には時間がかかることもある=「何度でも相談していい」

子宮内膜症は初診で見つからないことも多いです。だからこそ、モヤモヤしたまま終わらせず、必要に応じてセカンドオピニオンや再診を選ぶことは、自分のための当たり前の行動です。 - 違和感は「記録する」ことで見えるようになる

痛みの強さや場所、出るタイミングなどを日々記録しておくことで、医師に伝えやすくなりますし、自分自身も変化に気づきやすくなります。

✅ 記録は、あなたの体からのサインに耳を傾ける第一歩です。

「もしかして」の気づきを大切に

最後に、一番伝えたいこと。それは、「私なんて大げさかな」と思わないでほしいということです。

フェムケアの道を選んだ私も、昔はそうでした。違和感があっても、「気のせい」「みんなも我慢してる」と思ってしまっていた。でも、あなたの体はあなたにしか分からない。だからこそ、「もしかして」と思ったその瞬間を、大切にしてほしいんです。

体の声に気づき、それを言葉にできたとき、ケアは始まります。

選べること。話していいこと。我慢しなくていいこと。

それを少しずつ増やしていける社会を、私たちはこれから一緒につくっていけます。

あなたが感じたその違和感は、

これからのあなたを守るための、大切なヒントかもしれません。