生理前のイライラ・落ち込み・腹部の重さ。私もPMSに振り回されてきました。温活と記録で波を小さくする実践法をまとめました。目次を見て必要なところから読んでみてください。

- PMS 症状に振り回されるのはなぜか(仕組みと月経周期の関係)

- PMS 症状の代表例と日常への影響

- ホルモン変動と自律神経・体温リズムの関係

- 「冷え」と体感症状の悪化に関する考え方

- 月のサイクル別の症状ログ(卵胞期・排卵期・黄体期・月経期)

- 失敗した対処と学び(やり過ぎ・タイミング・継続性)

- 小さく始めて続けたこと(1日の流れに組み込むコツ)

- 温める部位と順序(腹部・腰・足首・首周り)

- 時間帯と温度の目安(起床後・就寝前・外出時)

- 入浴・飲み物・衣類での温活の組み合わせ

- 日中のPMS 症状に合う使い方(集中力低下・イライラ対策)

- 夜間の睡眠サポートとしての温活ルーティン

- 注意点とリスク管理(低温やけど・脱水・過度な温め)

- 食事・睡眠・軽い運動で整える基礎

- 記録と振り返りのコツ(基礎体温・症状・行動ログ)

- 家族や同僚への共有と環境調整

- 日常生活に支障がある場合のシグナル

- PMDD の可能性を考えるポイント

- 医療機関で相談するときに準備する情報

- 温活はどのくらい続けると変化を感じやすいか

- 夏でも温活は必要か

- 基礎体温がガタガタでも実践してよいか

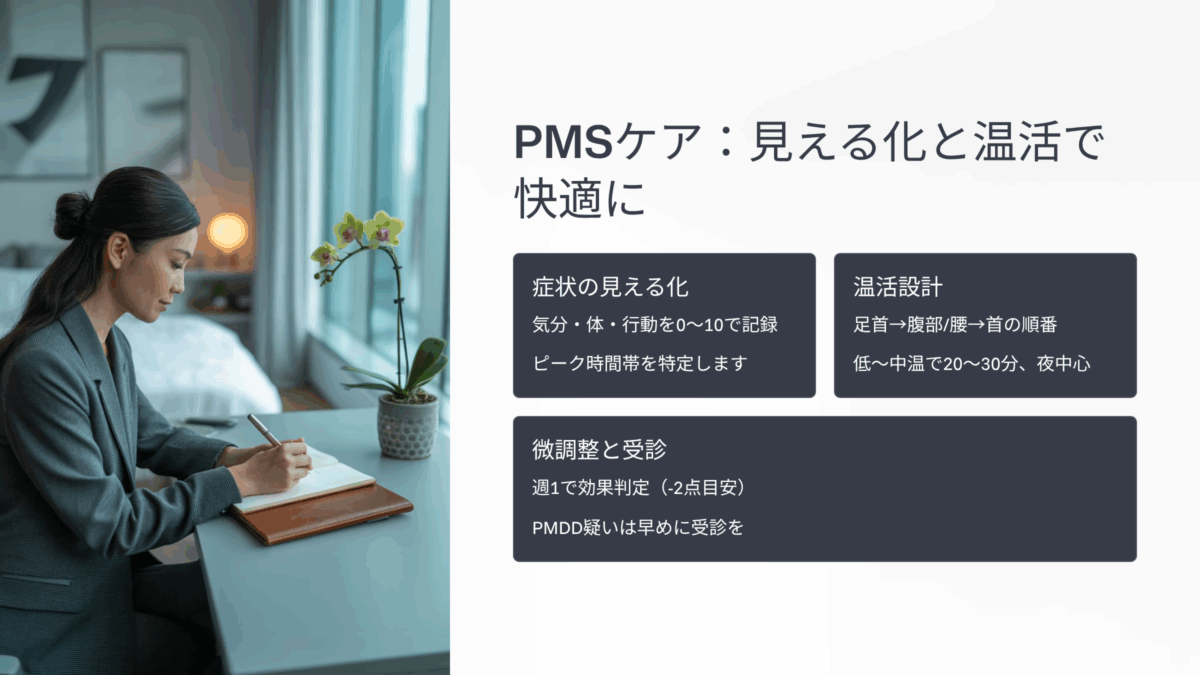

- 症状の見える化

- 温活アイテムのミニマム導入

- 1週間の振り返りで微調整

PMS 症状に振り回されるのはなぜか(仕組みと月経周期の関係)

生理前のイライラや落ち込み、腹痛やむくみ。やる気が出ないまま仕事や家事をこなすの、つらいですよね。原因を「性格」や「気合い不足」にしないために、PMS 症状と月経周期・ホルモン・自律神経・体温の関係を整理します。しくみがわかると、温活などのセルフケアがどこに効くのかが見えてきます。

PMS 症状の代表例と日常への影響

PMS(月経前症候群)は、月経の3〜10日前ごろに始まり、月経開始とともに軽くなる(または消える)のが特徴です。症状は心と体の両方に出ます。

- 心の症状:イライラ、不安、落ち込み、集中力低下、眠気または不眠、感情の起伏が激しい

- 体の症状:腹痛・腰痛、頭痛、乳房の張り、むくみ、便秘・下痢、食欲増加(甘い物・塩辛い物)、肌荒れ、だるさ、冷え

日常への影響は具体的です。会議での集中力が続かない、家族へ当たってしまう、残業がこたえる、寝つきが悪く翌日さらにしんどい……。そして「またやってしまった」と自己嫌悪へ。私はこのループを何度も経験しました。

ここで大事なのは、PMS は“気の持ちよう”ではなく生理的な変動に伴う症状だということ。だからこそ、原因を理解して環境と習慣を微調整すれば、波を小さくできます。温活(からだを計画的に温めるケア)も、その一つの有効なアプローチです。

✅ ポイント

- 症状は個人差が大きい(出る部位・強さ・期間が違う)

- 月経開始で軽快する傾向が目安

- 日常生活に支障が出るほど強い場合は医療相談を検討

ホルモン変動と自律神経・体温リズムの関係

なぜ生理前にだけ不調が出るのか。鍵は黄体期のホルモンバランスです。

- 排卵後〜月経前(黄体期)は、プロゲステロンが優位になり、体内の水分保持・腸の動き・脳内伝達物質(セロトニンなど)に影響します。

- 同時に、基礎体温は0.3〜0.5℃ほど高くなります。体温が上がるのに「冷え」を感じるのは矛盾に見えますが、末梢の血流や自律神経のバランスが崩れて手足の温度が不均一になりやすいからです。

- 交感神経が優位になりがちで、睡眠の質低下・肩こり・頭痛を招くことも。

この「ホルモン→自律神経→血流と体温リズム」のズレが、心身のしんどさを増幅させます。だから、血流の偏りを整えること(温める場所・タイミング・時間)が、イライラやだるさ、腹部の重さの軽減に寄与します。

✅ 温活が働くメカニズムの要点

- 末梢血流を促し、体温のムラを減らす

- 自律神経の緊張をゆるめ、睡眠の質を底上げ

- 腹部の温度を保ち、腹痛・便通・むくみの体感を緩和

ここで強調したいのは、温めればPMSが「治る」わけではないということ。あくまで波をなだらかにする生活介入です。効果の出方は人それぞれ。だからこそ、自分の周期と症状の型を知ることが、最短ルートになります。

「冷え」と体感症状の悪化に関する考え方

「冷え」が話題になると、精神論や根性論になりがち。私の結論はシンプルです。冷え=“寒さ”ではなく、“血流の偏り”として捉えると、行動が変わります。

- どこを温めるか:お腹・腰(骨盤まわり)と、足首・首など“くび”のつく部位。ここは血管が浅く温度コントロールに効きやすい。

- いつ温めるか:黄体期の夕方〜就寝前が特に有効。就寝1時間前から負荷を下げ、深部体温をゆるやかに落とす準備をすることで眠りの質が上がります。

- どのくらい:局所温めは20〜30分を目安。低温やけどを避け、心地よい温度を守るのが鉄則。

私の失敗談も共有します。昼から強い温熱を長時間あて続けたら、逆に体がだるくなり夜に火照って眠れなかったことがありました。やりすぎは逆効果。「弱め・短め・継続」が正解でした。

温活と相性がいい補助もあります。

- 入浴:40℃前後で10〜15分。上がったら10分のクールダウンで深部体温を落とす。

- 飲み物:カフェインを控え、夕方以降は常温〜温かいものに。

- 衣類:腹巻・ソックスで面積より“要所”重視。通気性と保温性のバランスを。

そして忘れたくないのは、結果を測ること。基礎体温や睡眠時間、むくみ感、イライラの強さを10点満点でメモ。1〜2サイクルで、どの温め方が自分のPMS 症状に効くかの“型”が見えます。

✅ 安全面の注意

- 低温やけど防止:直肌に長時間はNG、就寝中の固定は避ける

- 脱水対策:入浴や温め中はこまめな水分を

- 強い痛み・抑うつが続く、仕事・学業に支障が大きい場合は医療機関に相談を(PMDD などの可能性も)

最後に。PMS 症状はあなたのせいではありません。 からだのリズムに合わせ、“我慢”ではなく“選択”で整えていきましょう。温活はその選択肢のひとつ。合う温度・時間・部位をあなた仕様に最適化する、それがいちばんの近道です。

【医療に関する注意】

本記事は一般的な情報提供です。体調に不安がある場合や、症状が強い・長引く場合は、自己判断を避けて医療機関にご相談ください。

友だち追加で最新のフェムケア情報やセルフケアのコツを受け取れます。気軽にメッセージで相談も。

✅ 公式LINE「フェムケアの部屋」友だち追加はこちら:https://lin.ee/oFb3xWZ

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

私の月とPMS 症状の記録(体験談と再現可能な手順)

PMS 症状は「なんとなくつらい」だと対策がブレます。私は月のサイクルごとに症状と過ごし方をログ化して、温活や睡眠、食事を小さく調整しました。ここでは誰でも真似できる記録テンプレと、やめたほうがよかった対処、続けやすい仕組みまで具体的に共有します。

月のサイクル別の症状ログ(卵胞期・排卵期・黄体期・月経期)

まずは周期 × 症状 × 行動をセットで記録します。完璧は不要。1日30秒、10点満点スコアで十分です。

- 基本ルール

- 気分(イライラ/不安/落ち込み)各0〜10

- 体(腹痛/頭痛/むくみ/冷え)各0〜10

- 行動メモ(睡眠時間、温活の部位・時間、食事・カフェイン)

- その日のひとこと所感(「夕方から冷え」「会議で集中切れ」など)

下の表は、私の平均的なパターンです。あなたの型と違ってもOK。差分がヒントになります。

| フェーズ | 期間の目安 | 心の傾向 | 体の傾向 | その日のコツ |

|---|---|---|---|---|

| 卵胞期 | 月経後〜約7〜10日 | 前向き・集中しやすい | だるさ軽減 | 朝に軽い運動、カフェインは午前中のみ |

| 排卵期 | 中間期 1〜3日 | 情緒が揺れやすい | 腰の重さ、頭痛 | こまめに水分、首と肩の温め10〜15分 |

| 黄体期 | 月経前10〜3日 | イライラ・不安・過食衝動 | むくみ・便秘・冷え | 腹部/腰+足首20〜30分の温活、夕方以降は常温飲料 |

| 月経期 | 1〜5日 | 気分はフラットへ | 腹痛・だるさ | 40℃×10〜15分の入浴、無理な運動は避ける |

✅ 使った記録ツール例

- カレンダーアプリの色分け(黄体期=黄色、月経=赤)

- メモは「気分/体/ケア/所感」の4行固定テンプレ

- 基礎体温は毎日でなく代表日だけでも傾向が見える

結論:PMS 症状は黄体期の夕方〜就寝前にピーク化しやすい。ここに温活を面で当てず“点(部位)×時間”で最適化すると体感が変わります。

失敗した対処と学び(やり過ぎ・タイミング・継続性)

私も最初は空回りでした。失敗と修正を共有します。

- やり過ぎ

- 失敗:長時間の強い温め(日中2時間貼りっぱなし)で、夕方にのぼせ+だるさ。

- 学び:20〜30分を上限に。就寝中の固定は低温やけどのリスク。

- タイミング違い

- 失敗:朝イチに腹部を強く温めて、その後の外回りで汗冷え→午後の頭痛。

- 学び:朝は首・肩の短時間、夕方〜就寝前に腹部/腰が合った。

- 継続できない

- 失敗:「毎日30分×3部位」など完璧設計で3日で挫折。

- 学び:“最小構成”を固定(足首10分だけ)→余力があれば加点。

行動を変えたチェックリスト(週1で振り返り)

- ✅ 一番つらい症状は何かを1つに絞る(例:夜のイライラ)

- ✅ その症状が強い時間帯を特定(例:20〜22時)

- ✅ 部位×時間×温度を仮決め(例:腹部25分、“低〜中”温度)

- ✅ 1週間は固定して変数を動かさない

- ✅ スコアが-2以上変われば採用、変化がなければ部位を入れ替え

結論:温活は「多いほど良い」ではなく、適切な“量”と“順番”。データで微調整すると続きます。

小さく始めて続けたこと(1日の流れに組み込むコツ)

続く仕組みは“行動コストを下げること”。私が定着した1日の流れです(黄体期版)。

- 朝

- 首・肩を10分だけ温める→血流スイッチ

- 朝食はたんぱく質+食物繊維(卵+オートミールなど)で過食を予防

- 日中

- カフェインは午前中まで。午後はルイボスや麦茶

- 60〜90分に一度、ふくらはぎポンプ運動各1分

- 夕方

- ぬるめの足湯10分 or 足首温活10〜15分

- 夕食は塩分控えめ+カリウム(野菜・海藻)でむくみ対策

- 就寝前(ピーク対策の要)

- 腹部/腰20〜30分+呼吸5分(4秒吸う/6秒吐く)

- 照明は暖色へ、スマホはベッドに持ち込まない

1週間のミニ集計テンプレ(点数は0〜10)

- イライラ平均:__

- 腹部の重さ平均:__

- 睡眠の満足度:__

- 温活実施日数:__/7

- 気づきメモ:__(例:足首10分でむくみ-2)

結論:PMS 症状は“可視化→仮説→固定→検証”のループで、自分仕様に最適化できます。完璧より、足首10分から。ここからで十分です。

【医療に関する注意】

本記事は一般的な情報提供です。強い痛み、抑うつや不安が日常生活に支障をきたす場合、またはPMDDが疑われる場合は、早めに医療機関にご相談ください。自己判断での治療や過度な温めは避けましょう。

友だち追加で最新のフェムケア情報やセルフケアのコツを受け取れます。気軽にメッセージで相談も。

✅ 公式LINE「フェムケアの部屋」友だち追加はこちら:https://lin.ee/oFb3xWZ

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

温活の基本(何を・どこを・どのくらい温めるか)

PMS 症状を和らげる温活は、部位・順序・時間の設計で体感が一変します。闇雲に温めるより、血流の通り道を意識して「どこから」「どれくらい」を決めるのがコツ。ここでは生活者目線で、今日から実装できる温活の基本設計をまとめます。

温める部位と順序(腹部・腰・足首・首周り)

温活は末梢→体幹→仕上げのポイントの順で組むと、血流のムラが整いやすいです。

- 足首(足関節〜ふくらはぎ下部)

- 目安:10〜15分

- ねらい:冷えが強い末梢を先にやわらげ、戻りの血流をつくる

- 腹部・腰(下腹部〜仙骨周り)

- 目安:20〜30分

- ねらい:骨盤内の血流を促し、腹部の重さ・便通・むくみにアプローチ

- 首周り(うなじ・肩甲骨上部)

- 目安:5〜10分

- ねらい:交感神経の張りをゆるめ、頭痛・肩こり・入眠をサポート

順序の型(夕方〜就寝前の例)

- ✅ 足首10分 → 腹部/腰25分 → 首まわり5分

- ✅ 時間がない日は「足首10分だけ」でもOK(積み上げが効きます)

安全面

- 直肌は避け、薄手の布一枚をはさむ

- 同じ部位の連続60分超は避ける(低温やけど予防)

- 就寝中の固定はNG(無意識で温度調整できないため)

結論:最初に末梢、次に体幹、最後に自律神経へ。部位の順番が、PMS 症状と温活の“効き”を左右します。

時間帯と温度の目安(起床後・就寝前・外出時)

時間帯ごとのねらいと温度感を決めておくと、習慣化しやすいです。

- 起床後(1日のスイッチ)

- 足首 or 首を低〜中温で5〜10分

- 体感目安:熱さより心地よい温かさ(熱いと交感神経が上がりすぎます)

- 日中(集中力キープ)

- デスクワーク中はひざ掛け+足首10分を1回

- 外回りは直貼りNGのカイロで腰を中温、汗冷えに注意

- 夕方〜就寝前(PMS 症状ピーク対策)

- 腹部/腰20〜30分+首5分

- 入浴と組み合わせる場合は入浴後10〜30分のクールダウンを挟んでから腹部へ

温度の目安

- 皮膚に触れて「熱い」手前(低〜中温、長時間でも不快にならない程度)

- 入浴は40℃前後で10〜15分(のぼせ・心拍数上昇に注意)

- 足湯は40〜42℃で10分。汗が出始める前に切り上げる

結論:起床後は短く・弱く、就寝前は長め・やさしく。外出時は汗冷え対策をセットで。

入浴・飲み物・衣類での温活の組み合わせ

単発より組み合わせが効きます。PMS 症状が重くなりやすい黄体期は、以下のミニ設計が扱いやすいです。

- 入浴

- 40℃×10〜15分 → 10〜30分クールダウン → 腹部/腰20〜30分

- ぬるめで副交感神経を優位にし、寝つきを妨げない温度設計に

- 飲み物

- 夕方以降は常温〜温かいノンカフェイン(麦茶、ルイボス、白湯)

- 入浴前後にコップ1杯で脱水予防

- 衣類

- 腹巻+薄手ソックスで“要所”を温存

- 通気性重視。汗で湿ったら即交換(汗冷え回避)

就寝前ルーティン例(20〜30分で完結)

- ✅ 足湯10分 → 体を拭いて水分補給

- ✅ 腹部/腰の温活20〜25分+4-6呼吸

- ✅ 明かりを暖色に、スマホはベッド外へ

やらない方がいいこと

- 熱いシャワーを就寝直前に浴びる(深部体温が下がらず入眠が遅れる)

- カフェイン・アルコールで“ごまかす”(夜間覚醒とむくみ悪化に)

結論:入浴・飲み物・衣類を同じゴール(よく眠る・むくみを残さない)に向けて設計すると、温活は少ない手数で最大の体感になります。

【医療に関する注意】

本記事は一般的な情報提供です。強い痛みや抑うつ、日常生活に支障が続く場合、またはPMDDが疑われる場合は、自己判断に頼らず医療機関にご相談ください。

友だち追加で最新のフェムケア情報やセルフケアのコツを受け取れます。気軽にメッセージで相談も。

✅ 公式LINE「フェムケアの部屋」友だち追加はこちら:https://lin.ee/oFb3xWZ

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

温活アイテムの実践ガイド(使い方と注意点)

PMS 症状の波に合わせていつ・どこに・どれくらい温活アイテムを使うかで、体感は大きく変わります。ここでは日中と夜の具体ステップ、そして低温やけどや脱水の予防まで、実務的に落とし込んだガイドをまとめます。今日から安全に、ムリなく始めましょう。

日中のPMS 症状に合う使い方(集中力低下・イライラ対策)

仕事や家事の合間は、短時間×要所で。交感神経を上げすぎない「ぬくもり設計」がコツです。

- 集中力が切れる(午後のだるさ・頭がもやっとする)

- 足首またはふくらはぎ下部を10〜15分温める

- 追加でうなじを5分(座ったままでOK)

- メモ:温め直後に深呼吸4-6を3セットで切り替えがスムーズ

- イライラ・情緒の波が強い(黄体期の夕方)

- 腹部または仙骨周りを20分、温度は低〜中温

- 目を閉じてゆっくり吐く呼吸を意識(吐く6秒>吸う4秒)

- 腹部の重さ・むくみ・便秘感

- 腹部20〜25分+足首10分の二点セット

- 昼は温度を上げすぎず、のぼせ・汗冷え防止を最優先

- デスクワークが長い人のミニルーティン(60〜90分ごと)

- ✅ 立ち上がり1分歩く

- ✅ ふくらはぎポンプ運動30回

- ✅ 水分200ml(常温)

症状別クイック早見表

- 集中力低下 → 足首10分+うなじ5分

- イライラ → 腹部20分(低〜中温)

- 腹部の重さ → 腹部25分+足首10分

- 眠気 → 首5分(短め/熱すぎない)

ポイント:日中の温活アイテムは直肌に固定しない、発汗したら即オフ、「心地よい」温度にとどめること。

夜間の睡眠サポートとしての温活ルーティン

就寝前は、副交感神経>交感神経に切り替えるラインづくりが最重要。“上げて→下げる”の体温リズムをつくります。

就寝60〜40分前

- 足湯10分(40〜42℃)またはシャワーより短め入浴(40℃×10〜15分)

- 風呂上がりは10〜20分のクールダウン+水分コップ1杯

- 明かりを暖色、部屋は少し涼しめに

就寝30〜0分前

- 腹部/腰を20〜25分(低〜中温)

- うなじ5分で仕上げ

- ベッドにスマホは持ち込まない、呼吸4-6を5セット

起床時の実感チェック(簡易ログ)

- 入眠までの時間:__分

- 夜間覚醒:__回

- 朝の目覚めスコア(0〜10):__

- 体の重さ(0〜10):__

結論:夜は強さより“やさしさ”。温活アイテムは就寝直前に外し、余熱で眠りに入るのがベストです。

注意点とリスク管理(低温やけど・脱水・過度な温め)

温活アイテムは正しく使えば味方。ただし安全設計は必須です。

- 低温やけど予防

- 直肌は避け、薄布1枚をはさむ

- 同一部位の連続60分超を避ける

- 就寝中の固定はNG(無意識で温度調整できない)

- 赤み・ヒリつき・水疱が出たら中止し、必要に応じて受診

- 脱水・のぼせ対策

- 入浴・足湯・温め前後にコップ1杯の水分補給

- のぼせや動悸、頭痛が出たら即オフ+涼しい環境へ

- 過度な温めを避ける

- 「効かないからもっと強く・長く」は逆効果。20〜30分×低〜中温が基本

- 日中の高温は交感神経を過剰刺激→夜の入眠が悪化

- 使い分けの考え方

- 日中:足首・首の短時間、汗冷えしにくい方法

- 夜間:腹部/腰のやさしい長め

- 外出:直貼りNGの温感ツール+衣類で調整

- 医療受診の目安

- 日常生活に支障が出る、抑うつや不安が2週以上続く

- 市販鎮痛薬でもおさまらない痛み、出血量の急変

- 妊娠の可能性や持病がある場合は、自己判断での強い温めを避けて相談を

✅ 最後に

温活は“量”より“設計”。PMS 症状に合わせて部位×時間×温度を決め、週1のミニ振り返りで微調整する。これが、続く人の共通項です。

【医療に関する注意】

本記事は一般的な情報提供です。強い痛みや抑うつ、日常生活に支障が続く場合、またはPMDDが疑われる場合は、自己判断に頼らず医療機関にご相談ください。

友だち追加で最新のフェムケア情報やセルフケアのコツを受け取れます。気軽にメッセージで相談も。

✅ 公式LINE「フェムケアの部屋」友だち追加はこちら:https://lin.ee/oFb3xWZ

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

PMS セルフケアの補助戦略(温活+α)

温活だけでPMSを乗り切るのは限界があります。食事・睡眠・軽い運動・記録・周囲の理解を足して「土台」を整えると、温活の効きが安定します。ここでは、今日から回せる最小ルーティンと、続けるための共有・環境調整のコツをまとめます。

食事・睡眠・軽い運動で整える基礎

PMS セルフケアのベースは、血糖・水分・睡眠・血流。難しい理論より、回せる設計に。

- 食事(黄体期の基本)

- たんぱく質:体重×1.0–1.2g/日を目安(卵・魚・大豆)

- 食物繊維+発酵食品:便通と満腹感をサポート(海藻・きのこ・納豆)

- ミネラル:むくみに配慮してカリウム(野菜・果物)を意識

- 控えるもの:夕方以降のカフェイン・アルコール・塩分は少なめ

- ✅ 小腹対策:ナッツ一握り+プレーンヨーグルトで甘い物連鎖を断つ

- 睡眠(入眠と中途覚醒の対策)

- 就寝・起床時刻を固定(±30分以内)

- 就寝60分前に足湯10分→腹部/腰20分→スマホはベッド外

- 寝室はやや涼しめ・暗め・静かめ。寝具は通気性重視

- 軽い運動(巡りをつくる)

- 1日6,000–8,000歩を目安に、座りっぱなしを分断

- スクワット10回×2セット or ふくらはぎポンプ運動各1分を毎時

- 黄体期は強度を欲張らない。息が上がりすぎる運動は翌日のだるさに

結論:食事は足す発想(たんぱく質・食物繊維・カリウム)、睡眠は時間固定+光と温度、運動は短く小分けがPMS期のベストです。

記録と振り返りのコツ(基礎体温・症状・行動ログ)

温活+αの効果を最大化するには、見える化→微調整のループが要。完璧じゃなくてOK。

- 1日30秒テンプレ(メモ欄に固定)

- 気分(イライラ/不安/落ち込み):各0–10

- 体(腹部の重さ/頭痛/むくみ/冷え):各0–10

- 行動:睡眠時間、温活の部位×時間、カフェイン量

- ひとこと:例「夕食後の甘い物でむくみ+2」

- 週1のミニ振り返り

- ✅ 一番つらい症状を1つに絞る

- ✅ その症状の時間帯を特定(例:21時台)

- ✅ 部位×時間×温度の仮説を1週間固定

- 変化が-2点以上なら採用、変化なし→部位を入れ替え

- 基礎体温は「代表日」でOK

- 毎日が負担なら、卵胞期・排卵期・黄体期・月経期の代表日だけ

- 目的は“波形の把握”。細かい上下に一喜一憂しない

結論:記録は短く・同じ型で・週1集計。判断材料が増えると、セルフケアがギャンブルからPDCAになります。

家族や同僚への共有と環境調整

PMSは「ひとりの問題」にしないほど、ラクになります。見取り図を共有→負担の山を削るが基本。

- 伝える中身を3行に固定

- 1行目:「期間」(例:月経前の5日間)

- 2行目:「優先症状」(例:夜のイライラと頭痛)

- 3行目:「してほしいこと」(例:21時以降の連絡少なめ、家事は洗い物を担当)

- 職場での調整の例

- 午後の会議は20分短縮か朝に移動

- デスク下にひざ掛け・足首用温活を常備

- 締切は黄体期を避ける設計(可能な範囲で)

- 家の中の動線を温活ファーストに

- リビングに温活ボックス(温感ツール・薄手の布・水筒・メモ帳)

- ベッドサイドに常温の水とやさしい灯り

- 家事は夜の負荷を軽く(下ごしらえは朝・昼に)

- 心の摩擦を減らす一言

- 「これは性格ではなく周期の変化。対処法を試してるから、手伝ってくれると助かる」

- 「21時以降は静かめに過ごしたい。翌朝に回すね」

結論:PMS セルフケアは個人技よりチーム設計。短く具体的に伝えると、助けが届きやすくなります。

【医療に関する注意】

本記事は一般的な情報提供です。強い痛みや抑うつ、日常生活に支障が続く場合、またはPMDDが疑われる場合は、自己判断に頼らず医療機関にご相談ください。

友だち追加で最新のフェムケア情報やセルフケアのコツを受け取れます。気軽にメッセージで相談も。

✅ 公式LINE「フェムケアの部屋」友だち追加はこちら:https://lin.ee/oFb3xWZ

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

受診の目安と相談先(自己判断の限界)

「これってPMSだから仕方ない」と抱え込む前に、受診が必要なサインを知っておくことは自分を守る行動です。ここでは日常生活との両立が難しくなった時の目安、PMDD を疑うポイント、そして診療をスムーズにする準備物を、最短で実践できる形にまとめます。

日常生活に支障がある場合のシグナル

PMS でも「セルフケアの範囲」を超えるときがあります。以下に複数該当するなら、婦人科・心療内科・精神科などへの相談を検討してください。

- 仕事・学業のパフォーマンス低下が連続(欠勤・欠席、締切の遅延が月ごとに発生)

- 対人関係に重大な摩擦(家族や同僚に強く当たる、自己嫌悪が続く)

- 自傷念慮・攻撃衝動に近い思考が“生理前だけ”強く出る

- 鎮痛薬でコントロールできない痛み、起き上がれないほどの腹痛や頭痛

- 睡眠障害(入眠困難・中途覚醒・早朝覚醒)が2週以上反復

- 出血量の急変・周期の乱れ(レバー状血塊が多い、ナプキンの交換が1時間に1回以上など)

- 新規に強い不安や抑うつが出現し、月経開始後も長引く

✅ 目安の考え方

- “毎月くる・一定パターンがある・月経開始で軽くなる”がPMS の典型。外れる場合は別疾患の可能性も。

- 「つらさの点数」7/10以上が3日超続くなら、受診ラインを越えていると捉えてOKです。

PMDD の可能性を考えるポイント

PMDD(月経前不快気分障害)は、PMS の中でも精神症状が強く生活に大きな支障をきたす状態です。次に当てはまる場合は、早めに医療機関へ。

- 月経前1週間のうち大半の期間で、以下のいずれかが強く出る

- 激しい感情の起伏、怒り・対人摩擦

- 著しい抑うつ・絶望感、自己否定

- 不安・緊張・過敏

- 集中困難、興味の喪失、疲労感、睡眠変化、食欲変化 など

- 症状は月経開始直後に明確に軽減し、無症状期間が存在する

- 仕事・学業・家庭生活で機能障害が明確

- 少なくとも2サイクル以上の記録で同パターンを確認できる

✅ 受診時に期待できること

- 生活指導、薬物療法(必要に応じて)、心理的サポートの提案

- 他の疾患(甲状腺機能、貧血、片頭痛など)の除外

- セルフケアの適切な強度と安全のガイド

医療機関で相談するときに準備する情報

短い診療時間でも要点が伝わるよう、“事実ベース”の材料を持参すると話が早いです。

- 症状カレンダー(直近2サイクル分)

- 日付と強い症状の種類(イライラ・落ち込み・頭痛・腹痛・むくみ等)

- 強度スコア(0–10)と発生時間帯(例:20–22時)

- 月経開始・終了日

- 生活ログ

- 睡眠時間、温活の部位×時間、カフェイン/アルコール摂取量

- 仕事や家事の支障(欠勤・時短・ミスの増加)

- 既往歴・内服

- これまで試した市販薬・サプリと効果/副作用

- 既往歴(片頭痛、甲状腺疾患、精神科治療歴など)

- 相談したい優先度(上位3つ)

- 例:①月経前の怒りやすさ ②夜の入眠 ③仕事への影響

持ち物チェックリスト

- ✅ 健康保険証

- ✅ 生理用品の予備(院内で待つ時間に備える)

- ✅ 記録メモ(紙でもスマホでも可)

- ✅ 服薬中のお薬手帳

結論:受診は「重症の人だけ」のものではありません。生活が回らないサインが出たら、早めに専門家と方針を一緒に作る。それが最短で安全な改善ルートです。

【医療に関する注意】

本記事は一般的な情報提供です。強い痛みや抑うつ、日常生活に支障が続く場合、またはPMDDが疑われる場合は、自己判断に頼らず医療機関にご相談ください。

友だち追加で最新のフェムケア情報やセルフケアのコツを受け取れます。気軽にメッセージで相談も。

✅ 公式LINE「フェムケアの部屋」友だち追加はこちら:https://lin.ee/oFb3xWZ

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

よくある質問(Q&A)

温活やPMS セルフケアは「正しさ」よりも続け方が大事です。よくいただく質問に、私が実務で試してきた範囲の現実的な目安で答えます。結論から言うと、2〜3サイクルの検証期間と夜のやさしい温めが鍵。夏場や基礎体温が不安でも、設計次第で十分に取り入れられます。

温活はどのくらい続けると変化を感じやすいか

- 結論:2〜3サイクルがひとつの目安です。1サイクル目は「慣れ」、2サイクル目で効く部位と時間が固まり、3サイクル目から実感の再現性が出ます。

- 1週間で判断しないこと。部位×時間×温度を固定して比較するのがコツ。

- 変化の目安

- ✅ 入眠までの時間が-10分

- ✅ 夕方のイライラが-2点(0〜10スケール)

- ✅ 朝の体の重さが-2点

- 3サイクル試しても改善実感が乏しい、または日常生活に支障が続くなら、医療機関で方針を一緒に作る段階です。

夏でも温活は必要か

- 必要です(設計を夏仕様に)。理由は冷房による末梢冷えと汗冷え。体の外は暑くても、足首・腰まわりは冷えがちです。

- 夏の設計

- ✅ 時間短め・温度ひかえめ(足首10分、腹部15〜20分)

- ✅ 直後に汗を拭く+着替える(汗冷え防止)

- ✅ 職場は膝掛け+薄手腹巻で“面”ではなく“要所”を保温

- 入浴はぬるめ(38〜40℃)で短時間。のぼせやすい方は足湯10分→腹部短時間が安心です。

基礎体温がガタガタでも実践してよいか

- 大丈夫です。目的は「自分のピーク時間帯に合わせた温活設計」。基礎体温が整っていなくても、症状ログ(イライラ・腹部の重さ・睡眠)で十分に最適化できます。

- 進め方

- ✅ 卵胞期/黄体期の代表日だけ計測し、体感と突き合わせ

- ✅ 夕方〜就寝前の腹部20〜25分+足首10分を1〜2週間固定

- ✅ 効きが弱ければ部位を入れ替え(腰>腹部 など)

- 目安として、3か月以上二相性が不明瞭、月経の乱れや強い不調が継続する場合は、自己判断に頼らず受診してください(他の要因の確認のため)。

【医療に関する注意】

本記事は一般的な情報提供です。強い痛みや抑うつ、日常生活に支障が続く場合、またはPMDDが疑われる場合は、自己判断に頼らず医療機関にご相談ください。

友だち追加で最新のフェムケア情報やセルフケアのコツを受け取れます。気軽にメッセージで相談も。

✅ 公式LINE「フェムケアの部屋」友だち追加はこちら:https://lin.ee/oFb3xWZ

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

まとめ(今日からできる3ステップ)

PMS 症状に振り回されないために、見える化→最小の温活→週1の微調整で回すのが近道です。大掛かりな準備は不要。部位×時間×温度を小さく決めて、再現性をつくる。3ステップで今日からはじめましょう。

症状の見える化

まずは事実ベースの記録でブレをなくします。目的は完璧ではなく、パターン特定です。

- テンプレ(1日30秒)

- 気分(イライラ/不安/落ち込み):0〜10

- 体(腹部の重さ/頭痛/むくみ/冷え):0〜10

- 行動:睡眠時間、温活の部位×時間、カフェイン

- ひとこと:例「21時台にイライラ+2」

- 週末の集計で一番つらい症状を1つに絞り、時間帯を特定

- 月経開始とともに軽快するかを確認(PMS/PMDDの判断に重要)

結論:記録は短く同じ型で。数値が揃うと、次の一手が論理的に決められます。

温活アイテムのミニマム導入

一番つらい時間帯に一点集中が効率的。まずは足首10分+腹部20〜25分の基本セットから。

- 平日夜の最小ルーティン

- ✅ 足湯または足首温活10分(汗は拭く)

- ✅ 腹部/腰20〜25分(低〜中温、直肌は避ける)

- ✅ うなじ5分+4-6呼吸で仕上げ

- 日中のミニ対策

- 集中力低下→足首10分+うなじ5分

- イライラ→腹部20分(低〜中温)

結論:温活は弱め・短め・継続。やりすぎは逆効果、心地よさ基準で止める。

1週間の振り返りで微調整

固定→検証→微調整で、自分仕様に近づけます。

- 週1チェック

- ✅ 夕方のイライラが-2点になったか

- ✅ 入眠までの時間が-10分になったか

- ✅ むくみや腹部の重さの平均点は下がったか

- 変化が乏しければ

- 部位を腹部⇄腰で入れ替える

- 時間を±5分で調整

- 起床後の首5分を追加してリズムづくり

- 安全面

- 同一部位60分超・就寝中の固定はNG

- 入浴や温め前後は水分コップ1杯で脱水予防

最後に:PMS 対策は我慢ではなく設計。見える化→ミニマム導入→微調整の3ステップを2〜3サイクル回すと、波の小ささが体感でわかります。

【医療に関する注意】

本記事は一般的な情報提供です。強い痛みや抑うつ、日常生活に支障が続く場合、またはPMDDが疑われる場合は、自己判断に頼らず医療機関にご相談ください。

友だち追加で最新のフェムケア情報やセルフケアのコツを受け取れます。気軽にメッセージで相談も。

✅ 公式LINE「フェムケアの部屋」友だち追加はこちら:https://lin.ee/oFb3xWZ

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

関連記事:ホルモンバランスとメンタルヘルス