PMSを食べ物で改善しようと努力しても限界を感じたことはありませんか?私も同じ経験から低用量ピルにたどり着きました。目次を見て必要なところから読んでみてください。

PMSに効く食べ物を試しても改善しなかった理由(体験ベース)

PMSを和らげる方法としてまず浮かぶのが「食べ物」や「栄養」ではないでしょうか。私自身もそうでした。ネットで「PMS 改善 食べ物」と検索して、バナナやナッツ、大豆製品を毎日のように取り入れた時期があります。体にやさしい方法だからこそ続けやすいし、薬に頼らなくても改善できたら理想的ですよね。けれど、現実はそんなに単純ではありませんでした。

PMS症状を食べ物で改善しようとしたきっかけ

私が「食事でPMSを整えたい」と思ったのは、仕事や家庭に支障をきたすほどの症状が出始めたからです。生理前になると頭痛やむくみだけでなく、心がザワザワして落ち込みやすくなる。そんな時に「食べ物でホルモンバランスをサポートできる」と知って、一縷の望みを託したのです。

特に意識したのは以下のような食材でした。

- マグネシウムを多く含むナッツ類

- イソフラボンを含む豆乳や豆腐

- ビタミンB群を意識した玄米や卵

- 鉄分を補う赤身肉やほうれん草

✅「栄養で整える」というアプローチは、心身にやさしく取り入れやすい。私も「これなら頑張れそう」と思った瞬間を今でも覚えています。

実際に試した食事療法とその効果の限界

続けてみると、たしかに体にいい実感はありました。肌の調子がよくなったり、便通が整ったりと、全体的な健康感は上がったのです。けれど、PMSの根本的なつらさ――イライラや気分の落ち込み、生理前の強い不安感――は大きく変わりませんでした。

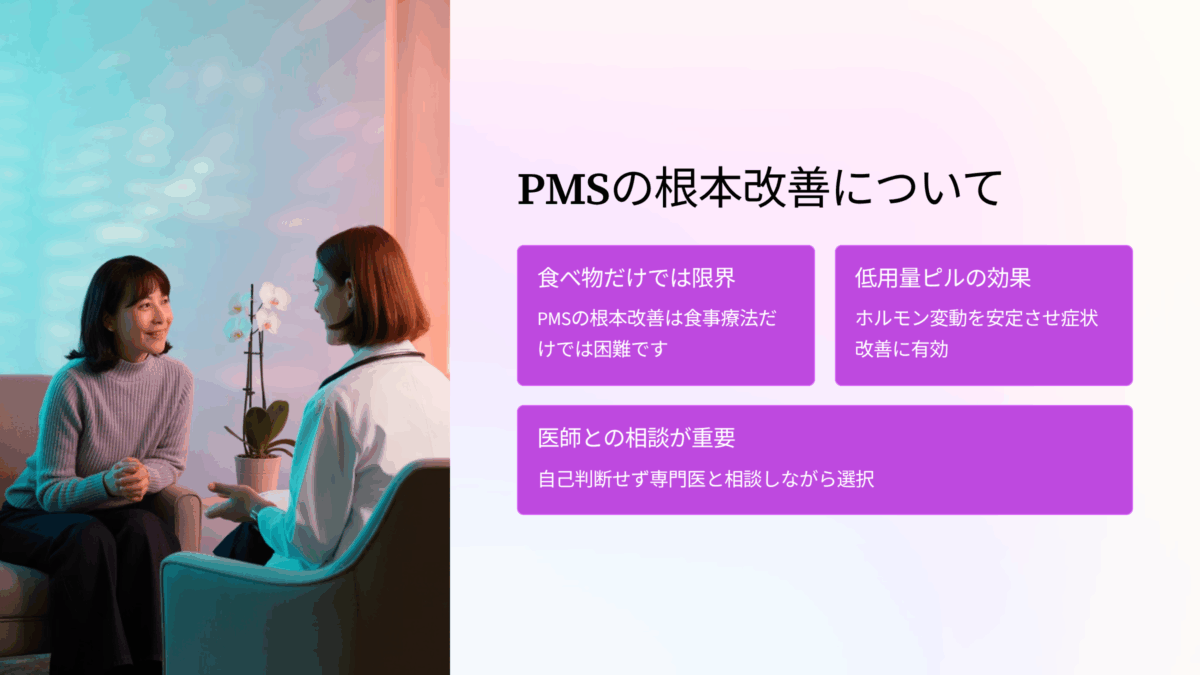

なぜかというと、PMSの主な原因は女性ホルモンの変動にあります。食事はそのサポートにはなるけれど、ホルモンそのものを大きくコントロールできるわけではない。つまり「軽い症状には食事で対応できても、中等度以上のPMSには限界がある」ということを、身をもって知りました。

当時の私は、頑張っているのに改善しない自分を責めてしまいがちでした。けれど今振り返れば、「食べ物=万能の解決策」ではないという事実を理解することが、次の一歩につながったのだと思います。

関連記事:PMS症状を改善する食べ物と栄養素

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

なぜ“低用量ピル”を検討し始めたのか?

「食事で何とかなるはず」と思って取り組んだものの、症状の核心には届かない。私がそう感じたのは、生理前になると毎月繰り返される“心の乱高下”でした。食事療法を続けながらも、生活の質が下がり続けていた時に見えてきたのが低用量ピルというもうひとつの選択肢です。この章では、なぜ私がピルを意識するようになったのかを正直にお話しします。

食事で補いきれなかったPMS症状のつらさ

ナッツや大豆、玄米を取り入れても、改善しなかったのが気持ちの落ち込みや怒りっぽさでした。特に仕事中、ちょっとしたことにイライラしてしまい、自分でも驚くほど感情がコントロールできないことが増えていったのです。

✅「体にいいことをしているのに、なぜ気持ちは不安定なままなのだろう?」

✅「栄養が足りないのではなく、ホルモンの波そのものが影響しているのでは?」

✅「もしこの状態がずっと続くなら、もっと根本的な方法が必要では?」

こう考えるようになり、「生活習慣+サプリ」だけでは限界があることを実感しました。食事はあくまでサポートであり、ホルモン変動という大きな要因を直接整えるものではないからです。

ネットや婦人科で得た低用量ピルの情報

その頃、ネット検索で「PMS ピル 改善」という記事を目にしました。そこには「低用量ピルは排卵を抑え、ホルモンの変動を安定させることでPMS症状が和らぐことがある」と書かれていました。最初は半信半疑。薬を飲むことへの抵抗感もありました。

けれど、婦人科で相談してみると、医師からも同じ説明を受けました。具体的には以下のような情報です。

- 低用量ピルは女性ホルモンの分泌リズムを安定させる働きがある

- PMSだけでなく、生理痛の軽減や出血量の調整にも効果が期待できる

- 一方で、吐き気・むくみ・血栓リスクなど副作用にも注意が必要

ここで初めて、「食べ物では届かなかった領域に、医療的な選択肢がある」と理解しました。大切なのは「どちらが正しい」ではなく、自分に合った方法をどう組み合わせるかだと感じた瞬間でした。

関連記事:PMDDセルフチェックと診断基準

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

用量ピルでPMSはどう変わった?(リアル体験)

「本当に効くのかな?」と半信半疑で飲み始めた低用量ピル。食事やサプリでは届かなかった部分に、実際どんな変化があったのか。ここからは、私自身が体験したリアルな変化と、同時に感じた不安や注意点をお伝えします。

ピルを使い始めて感じた変化と効果

最初の数週間は「これといった変化はないな」というのが正直な感想でした。けれど、2〜3か月続けてみると徐々に違いが出てきたのです。

- 気持ちの波が小さくなった

生理前になると必ず訪れていたイライラや落ち込みが、気づけば軽くなっていました。周囲の人間関係に振り回されにくくなり、心の余裕を取り戻せた感覚です。 - 体調の予測がしやすくなった

月経周期が安定したことで、予定が立てやすくなりました。「来週は体が重くなるかも」とわかるだけで、仕事や家事の調整もしやすくなります。 - 生理痛や出血量の軽減

おまけのように感じましたが、鎮痛剤を飲む回数が減ったのは大きなメリットでした。

✅PMSの根本にある「ホルモンの変動」を安定させることが、私にとっては一番の効果だったと実感しています。

副作用や不安、服用中の注意点

もちろん、いいことばかりではありません。低用量ピルには副作用やリスクがあり、それを理解したうえで選ぶことが大切です。私自身が感じたこと、医師から説明を受けたことを整理します。

- 飲み始めの1〜2か月は、軽い吐き気や頭痛が出ることがありました

- むくみを感じやすくなる日もあり、「体重が増えた?」と不安になることも

- まれにですが、血栓症リスクがあるため、喫煙や高血圧のある人は特に注意が必要と説明されました

この経験から強く思ったのは、自己判断で始めるものではないということ。必ず婦人科で相談し、自分の体質や生活習慣に合うかをチェックしてもらうことが欠かせません。

また、飲み忘れや勝手な中断は効果を弱めたりリスクを高めたりします。カレンダーやアプリを使って「毎日同じ時間に服用する」ことを習慣にするのが安心です。

関連記事:生理前イライラを食べ物で改善

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

食事とピル、どちらがPMS改善に向いている?

PMS改善の方法として「食べ物」と「低用量ピル」を比べたとき、どちらが自分に合うのか迷う方は多いと思います。私も両方を経験してみて、初めて違いとメリットが見えてきました。ここではそれぞれの特徴を整理しながら、自分にとっての選択肢をどう見つけるかをお伝えします。

食事療法と低用量ピルの違い・メリット比較

食事療法と低用量ピルは、アプローチがまったく異なります。表にまとめると次のようなイメージです。

| 方法 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 食事療法 | – 栄養から体を整える ✅副作用がない – 生活習慣の改善にもつながる – 続ければ全身的な健康に効果 | – 効果が出るまで時間がかかる – 中等度以上のPMSには十分でないことも |

| 低用量ピル | – ホルモンの変動を安定させる ✅PMSや生理痛に直接作用 – 周期が安定し予定が立てやすい | – 副作用やリスクがある – 医師の診察と処方が必須 – 毎日の服用管理が必要 |

✅つまり「体全体のベースを整えるのが食事」「ホルモンの波を安定させるのがピル」という違いがあるのです。

私自身は、食事療法を続けても改善しない症状があり、ピルを取り入れることでようやく心身の安定を感じられるようになりました。ただし、これはあくまで私のケース。人によっては食事で十分に改善する方もいます。

自分に合った方法をどう見つけるかの判断軸

一番大切なのは、「どちらか一方に決めつけない」ことだと思います。以下のような判断軸を持つと整理しやすいです。

- 症状の強さ

軽度なら食事や生活習慣の改善で整う場合も。中等度以上で日常生活に支障があるなら、医療的な選択肢を検討。 - 体質やライフスタイル

薬の服用に抵抗があるか、毎日の服用を継続できるか。逆に「症状で仕事や家庭に影響が出ているなら医師に相談する」と割り切る選び方も。 - 受診のタイミング

数か月以上、食事やセルフケアを続けても改善が見られない場合は、早めに婦人科に相談するのがおすすめ。

✅PMSは「がまんするもの」ではなく、選べるものです。食事療法もピルも、どちらも自分を支える選択肢のひとつ。無理なく続けられる方法を、自分の体と対話しながら探してみてください。

関連記事:PMSイライラ解消法完全ガイド

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

PMS改善の選択肢として“低用量ピル”を検討する人へ

食事やサプリを続けてもPMSがつらい。そんなときに現実的な選択肢になるのが低用量ピルです。ここでは「いつ受診すべきか」「医師に何を伝えるか」「副作用への向き合い方」を、体験者目線で整理します。自己判断で開始・中断しないための実務的なチェックにも役立ててください。

受診のタイミングと医師に相談するときのポイント

PMSは日常を削る症状です。「がまんの継続」=解決ではありません。 次のいずれかに当てはまるなら、受診のタイミングと考えてよいと思います。

- 2〜3周期以上、PMSが仕事・家事・対人関係に支障を与えている

- 食事・睡眠・運動・サプリを1〜2か月続けても改善が乏しい

- 生理前の気分の落ち込みや怒りが強く、自分らしさを失う感覚がある

- 月経痛・過多月経も同時に強く、毎月鎮痛薬が手放せない

受診時に伝えると評価がスムーズになるポイントを整理しておきます。

- 症状カレンダー:生理周期と症状の強さ(0〜10段階)を1〜2か月分

- 困りごとの具体例:業務ミス、欠勤、家庭内の衝突などの日常影響

- 試した対策と結果:食事・運動・サプリ・市販薬の継続期間と変化

- 持病・喫煙・既往:血栓症リスク評価に必要。家族歴も分かれば共有

- 希望:避妊ニーズの有無、経血量や生理痛の悩みも同時に相談

✅診察での目的は「自分のPMS像を一緒に言語化すること」。食事療法で補いにくい“ホルモンの波”を整える選択肢として、低用量ピルが妥当かを医師と擦り合わせます。

注意したい副作用・自己判断せず専門家と相談を

低用量ピルは多くの人でホルモン変動を安定化し、PMSや生理痛、出血量の改善に役立ちます。一方で、副作用や禁忌がゼロではありません。開始前に押さえたい要点です。

- よくある初期症状:軽い吐き気、頭痛、乳房の張り、むくみ(数週〜数か月で軽快しやすい)

- まれだが重要な副作用:血栓症(ふくらはぎの痛み・腫れ、息切れ、突然の胸痛・頭痛・視覚異常などは救急受診レベル)

- 相互作用・飲み忘れ:一部薬剤との併用で効果低下の可能性。飲み忘れ時の対応は処方時に具体的手順を確認

- 禁煙の推奨:喫煙は血栓リスクを上げます。特に35歳以上は強く注意

- 定期フォロー:血圧測定、体調変化の確認。合わなければ剤型や配合の変更という選択肢も

自己判断での開始・中断はリスクです。症状・副作用・ライフスタイルの三点を、医師と定期的にレビューしながら微調整するのが安全です。食事や運動、睡眠リズムの最適化も並走させると、ピルの効果が安定しやすいと感じます。

最後に。PMSの解決は「我慢か薬か」の二択ではありません。食事=体の土台、低用量ピル=ホルモンの波の調律。どちらも自分の味方にできたとき、やっと息がしやすくなりました。あなたの基準で、納得のいく選択を重ねていきましょう。

関連記事:PMS食事療法の完全ガイド

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

フェムケアの部屋の公式LINEで、体調管理のコツや最新記事をお届けしています。気軽に相談できる一言メッセージも歓迎です。友だち追加はこちらからどうぞ。

https://lin.ee/oFb3xWZ