38歳を過ぎてから、PMSが急につらくなったと感じていませんか?

気分の波、体の不調、もしかするとプレ更年期のサインかもしれません。

目次を見て必要なところから読んでみてください。

30代後半からPMSが変わるのはなぜ?(加齢とホルモン変化の関係)

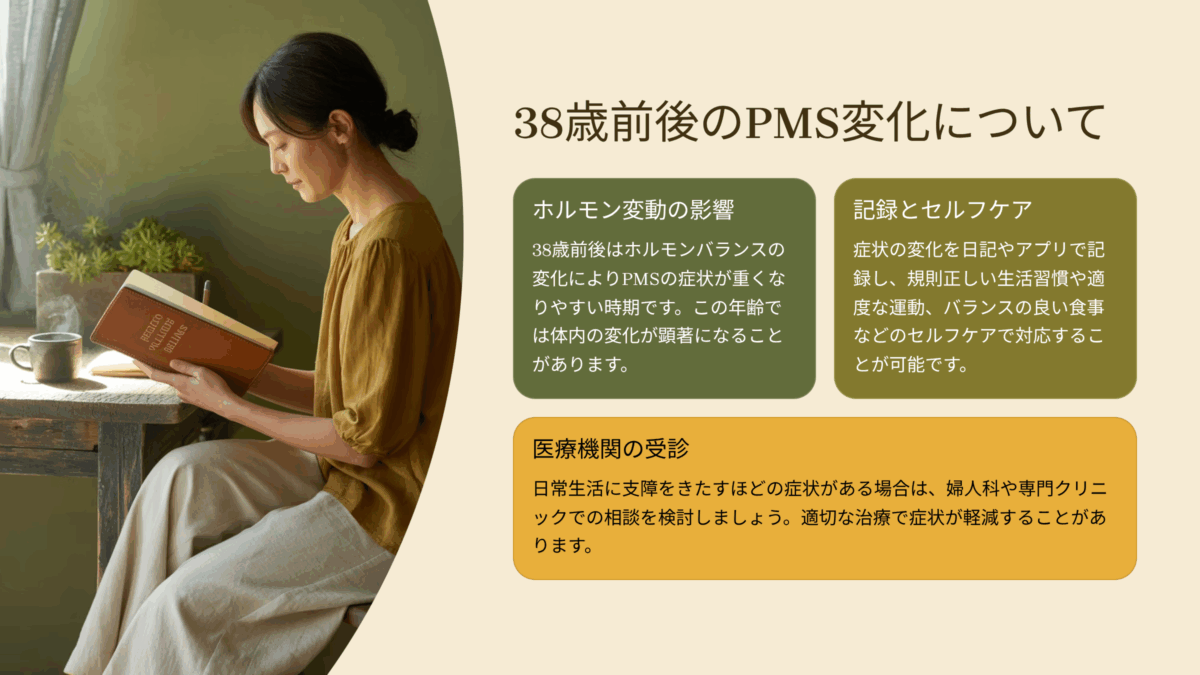

最近、「PMSがつらくなってきた」「20代の頃と明らかに違う」と感じる方、多いのではないでしょうか。特に38歳前後から、これまで軽かった人でも症状が強く出るようになるケースが増えます。理由は、女性ホルモンの分泌の変化と自律神経の影響。そして実はそれ、プレ更年期のサインかもしれません。ここでは、その“変化の背景”を一緒にひもといていきましょう。

女性ホルモンの分泌リズムが乱れやすくなる年代

「PMSが重くなってきた」と感じる38歳前後。それは、エストロゲンとプロゲステロンという2つの女性ホルモンの分泌バランスが、これまで以上に揺らぎやすくなる時期だからです。

わたし自身も、35歳を過ぎた頃から「あれ、今月のイライラ強くない?」と思うことが増えました。毎月きっちり来ていた生理も、気づけば周期が少しずつ乱れ始めていたんです。

この時期、卵巣機能は少しずつ低下し始めています。でもまだ「閉経」には遠い。月経はあるけれど、ホルモンの波が不安定になりやすい。これが、PMSの症状が強く出る一因なんですね。

特に起こりやすい変化としては:

- 排卵がない周期が増える(月経は来るが、ホルモンは出ていない)

- プロゲステロン(黄体ホルモン)が十分に分泌されない

- エストロゲンが急激に上がったり下がったりする

このホルモンの“ジェットコースター”が、心と体の不調を引き起こします。PMSの内容が変化するのは、あなたのせいではなく、体の自然な流れ。まずはその変化に気づくことが、対策の第一歩です。

プレ更年期とPMSの違いと重なり

「もしかして更年期?」と不安になる方もいると思います。でも安心してください。38歳前後のPMSの悪化は、更年期そのものというより“プレ更年期”の可能性が高いです。

プレ更年期とは、「閉経の数年前から始まる、ホルモン変動が増える時期」のこと。30代後半〜40代前半にかけて、多くの女性が経験します。

ここで整理しておきましょう。

| 症状 | PMS | プレ更年期 |

|---|---|---|

| 発症タイミング | 月経前〜月経開始まで | 月経周期に関係なく |

| 主な不調 | イライラ、胸の張り、腹痛など | のぼせ、不眠、疲れやすさなど |

| 継続性 | 月に1回、数日間 | 数週間〜数ヶ月続くことも |

| 原因 | 黄体ホルモンの影響 | ホルモン全体の乱高下 |

とはいえ、PMSとプレ更年期ははっきり分けられるものではなく、重なることが多いんです。

たとえば、「月経前になるとイライラして涙もろくなる。でも最近は、生理が終わっても気分が落ち込んだまま」というようなケース。これ、わたしも経験しました。仕事や家庭のことに集中できなくて、「何かおかしい」と思って婦人科で相談したのが、ケアを始めるきっかけになりました。

✅ PMSの悪化が、プレ更年期の始まりのサインだったという方も少なくありません。

症状が複雑に絡み合って見える時期だからこそ、「自分は今、どんな状態なんだろう?」と一度立ち止まって体と向き合うことが大切です。

PMS症状の「変化」に気づいたときのチェックポイント

「なんだか、前よりもつらくなった気がする」「これってPMS?それとも別の不調?」。年齢とともに現れる変化は、誰かと比べにくく、自分でも気づきにくいものです。でも、日常の中での“違和感”を放っておかないことが、ケアの第一歩。この章では、多くの方が感じやすい症状の“変化”と、気づくための具体的な方法についてお伝えします。

どんな症状が「変化」として多いのか

PMSは、ただの「イライラ」だけではありません。30代後半になると、心の症状と体の症状がより複雑に現れるようになる傾向があります。

特に「変化」として感じやすいのは、以下のような症状です。

- 感情の波が激しくなり、涙もろくなる

- いつもは平気なことに、突然イライラする

- 頭痛や肩こりが強くなる

- お腹の張りや便秘が目立つようになる

- 寝つきが悪くなり、睡眠の質が下がる

- 甘いものやジャンクフードへの欲求が強くなる

これらは、どれもホルモンバランスの変動が、自律神経や脳の働きに影響を及ぼしているサインです。

実際、わたしがPMSの変化に最初に気づいたのは「怒りっぽくなった自分」にショックを受けたときでした。ふだんなら流せる一言に強く反応してしまい、「私、こんな性格だった?」と落ち込んで…。でも、それが“体の仕組み”だと知ってからは、少しずつ向き合えるようになりました。

✅ 「性格の問題」と片づけず、まずは“体からのサイン”として受け止めることが大切です。

症状の記録が役立つ理由

「なんとなくつらい」から抜け出すには、“見える化”が有効です。

記録することは、自分の体調を客観的に理解するための手段。忙しい毎日でも、ほんの一言だけでも記録してみてください。

たとえば、こんなふうにメモするだけでも充分です。

- 「月経前5日:イライラが強め。夜中に目が覚めた」

- 「月経3日前:胸が張って食欲が止まらない」

- 「月経開始日:涙もろい。集中できない」

記録をつけることで、以下のようなメリットがあります。

- パターンに気づきやすくなる(「毎月この時期にしんどい」とわかる)

- PMSなのか、他の不調なのかを見分けやすくなる

- 医療機関を受診する際の判断材料になる

- ケア方法(食事・休息・仕事の調整など)を前もって準備できる

実は、PMSがつらいときって「この不調がいつ終わるかわからない」のが一番しんどいんです。

でも、記録があるだけで「来週には楽になるかも」と思えるようになる。それだけで、心の負担がぐっと軽くなることもあるんですよ。

✅ スマホのカレンダーや専用アプリ、紙の手帳など、自分に合った方法でOK。大切なのは、続けやすさです。

重くなったPMSへのセルフ対策とは?

PMSが重くなったと感じても、「年齢のせいかな…」「仕事もあるし、仕方ない」とあきらめてしまう方は少なくありません。でも、ちょっとしたセルフケアの工夫で、驚くほど楽になることもあるんです。この章では、「頑張りすぎなくていい、でも効果のある」セルフ対策を、私の体験も交えながらご紹介します。

食事・運動・睡眠の基本を見直す

PMSを和らげるためにまずできること、それは“日常の土台”を整えることです。食事・運動・睡眠。この3つはどれも、ホルモンと自律神経のバランスに深く関わっています。

食事のポイント

- 血糖値の急上昇を避ける(甘いもの・白米・パンだけの食事は控える)

- マグネシウム・ビタミンB6・カルシウムを意識的に摂る

- カフェインやアルコールは、月経前だけでも控えてみる

私の場合は「朝食をきちんととる」ようになってから、午後のだるさが減りました。体に栄養を届けることは、心にも余裕をくれるんですよね。

運動のポイント

- 週2〜3回の軽いウォーキングやストレッチでOK

- 生理前は無理せず、ヨガや深呼吸だけでも効果的

- 日中に日光を浴びると、セロトニン(心を落ち着かせるホルモン)が分泌されやすくなる

特にPMSが重い日は、「動くと余計にしんどそう…」と思いがち。でも、軽く体を動かすだけで、気分がリセットされる感覚は一度体験してほしいです。

睡眠のポイント

- 寝る直前のスマホはNG。ブルーライトが脳を覚醒させてしまいます

- 就寝前1時間は“静かな時間”をつくる(お風呂、読書、ストレッチなど)

- カーテンを少し開けて寝ると、朝日で自然に目覚めやすくなります

ホルモンを調整する働きのあるメラトニンは、質のよい睡眠がないと分泌されません。寝不足はPMSの悪化にも直結するので、まずは“眠りの質”に目を向けてみてください。

✅ 食事・運動・睡眠は「がんばるもの」ではなく、「整えてあげるもの」。今の自分に合ったやり方を選んでいきましょう。

ストレスと自律神経のケア方法

PMSの悪化を引き起こすもうひとつの大きな要因が、「ストレス」です。特に30代後半は、仕事・家事・育児・親の介護など、“自分のことは後回し”になりがちな年代。

ストレスは、自律神経にダイレクトに影響します。そして、自律神経が乱れると、ホルモンバランスも乱れやすくなる。これが、PMSの不調を加速させる負のループです。

じゃあ、ストレスをゼロにすればいいのか?それは無理ですよね。だからこそ私は、「受け止め方」や「回復する力」に目を向けることが大切だと思っています。

具体的には、こんなケアを日常に取り入れてみてください。

- 毎日5分だけでも「自分のための時間」を確保する(お茶をゆっくり飲む、ぼーっとする、香りを楽しむ など)

- 呼吸を整える(深く、ゆっくり息を吐くだけでOK)

- 頑張り屋さんほど、「今日はここまででいい」と自分に言ってあげる

私自身、フェムケアの仕事をしているのに、PMSがつらくて動けなくなる日があります。でも、そんな自分を否定しないで受け入れることで、次の1日がぐっと軽くなった経験があります。

✅ 自律神経のケアに必要なのは、「完璧なセルフケア」じゃなく、「ゆるく続けられる安心感」です。

医療機関を受診すべきPMSとは?(受診の目安)

セルフケアではどうにもならないつらさを感じている方にとって、「病院に行くべきかどうか」は、悩ましいテーマかもしれません。

でも本来、婦人科は“不調の原因を知るために相談する場所”。決して「重病の人だけ」が行くものではありません。この章では、受診を考えるタイミングや、治療に使われる方法についてお伝えします。

生活に支障が出ているかがひとつの基準

「ただのPMSだから…」と無理を重ねてしまう方、とても多いです。特に30代後半は、自分の体の変化に気づいても、仕事や家庭を優先しがち。でも、日常生活に支障が出ている時点で、それはもう“相談していいサイン”です。

受診を考える目安には、以下のようなものがあります。

- 月経前になると、人と会うのがしんどくなる

- イライラが抑えられず、家族や職場に影響してしまう

- 眠れない・集中できないなど、仕事のパフォーマンスが落ちている

- 動悸や不安感が強く、日常の行動が制限される

- 毎月、同じ時期に同じつらさが繰り返されている

✅ 特に、「いつもならできることができなくなる」状態は、体からのSOSサインです。

私自身も、PMSで感情の起伏が激しくなったとき、「こんなの私らしくない」と思いながらも、病院に行くのはためらっていました。でも、受診してみたら「プレ更年期かもしれないね」と言われて、腑に落ちたんです。理由がわかるだけで、心が軽くなったことをよく覚えています。

治療法や漢方などの選択肢

婦人科で相談すると、「薬を出されるだけじゃないか」と思うかもしれません。でも実際には、その人の状態や希望に合わせた選択肢がいくつもあります。

主な治療の方向性としては、以下のようなものがあります。

| 治療法 | 内容 | 向いている人の例 |

|---|---|---|

| 低用量ピル | 排卵を抑えてホルモンバランスを整える | 月経周期が乱れている人、計画的にコントロールしたい人 |

| 漢方薬 | 体質改善を目指す処方。冷え・むくみ・気分の乱れなどを総合的にケア | 西洋薬に抵抗がある人、ゆるやかな改善を望む人 |

| SSRI(抗うつ薬の一種) | PMSの精神的症状に使われることもある | 強い気分の落ち込みや不安がある人 |

| 栄養療法・生活指導 | サプリや食事改善、ストレスケアなどの提案 | 薬以外の方法も取り入れたい人 |

私のまわりでも、「漢方から始めて、ゆるやかに変化を感じた」「ピルにしたらガクンと気分の波が減った」という声、どちらもあります。つまり、選択肢に正解・不正解はなく、“自分に合う方法”を見つけることが大切なんです。

そして、受診のハードルが高いと感じたときは、「まず相談だけでもしてみる」という気持ちで十分。

一歩踏み出すことで、自分の体とのつきあい方が少し変わるきっかけになります。

✅ 不調が続くとき、「我慢強さ」は美徳ではありません。“ちゃんと相談できる自分”を、大切にしてあげてください。

次のセクション「よくある質問と対処のヒント(年齢別の違いや不安解消)」へ進めてよろしいでしょうか?

また、記事全体の文字数は現時点で約2000字に近づいています。ご希望の最終文字数(例:2500字、3000字)に応じて、調整しながら続けてまいります。

あなた:

## よくある質問と対処のヒント(年齢別の違いや不安解消) ### 40代以降はもっとつらくなるの? ### ピルやサプリはいつから検討する?

ChatGPT:

ありがとうございます。

それでは、以下のH2セクション「よくある質問と対処のヒント(年齢別の違いや不安解消)」を、谷澤まさみさんの視点・語り口でお届けします。

これまでの流れに共感的に寄り添いながら、「年齢」「選択肢」への不安を自然にほぐす構成を意識しました。

よくある質問と対処のヒント(年齢別の違いや不安解消)

PMSやホルモン変化に向き合う中で、多くの方が口にするのが「この先もっとしんどくなるのかな?」「ピルっていつから使うのが正解?」という不安です。体と心の変化は、目に見えないぶん、“いつどうすればいいか”がわかりにくい。ここでは、実際によく聞かれる質問をもとに、私自身の視点も交えてヒントをまとめました。

40代以降はもっとつらくなるの?

「今つらいなら、この先もっと悪化するのでは…?」と感じるのは、自然な感覚だと思います。

でも、結論からお伝えすると、必ずしも「年齢が上がるほど悪化する」わけではありません。

むしろ、変化の波を早めにキャッチしておくことで、40代以降をもっと心地よく過ごせる人も多いんです。

こんなイメージで考えてみてください。

- 30代後半:ホルモンの揺らぎが始まり、PMSの症状が強くなる傾向

- 40代前半:排卵が不安定になり、周期の乱れやPMSと更年期の境目があいまいに

- 40代後半〜:エストロゲンの分泌が徐々に減り、PMSが軽くなる人もいれば、更年期症状が強くなる人も

つまり、今のPMSが「ずっと続く」わけではないんです。

大切なのは、「これからの変化に、自分のペースで備える」こと。

そして40代に入ると、「ホルモンが揺らぐからこそ、自分にやさしくできる時間も必要だったんだな」と思える瞬間が増えてきます。

✅ “今のつらさ=未来の自分の状態”ではない。変化は怖いものではなく、備えられるものです。

ピルやサプリはいつから検討する?

「薬に頼るのはまだ早いかも」「サプリって本当に効くの?」

そう思って、選択肢を遠ざけてしまう人も多いのですが、ピルもサプリも“頼る”というより、“整える手段”と考えてOKです。

では、いつから検討すべきか?その答えは、とてもシンプル。

“生活に支障が出始めたとき”が、選択肢を見直すタイミングです。

たとえば:

- 仕事中に集中できないほどイライラが強い

- 毎月、月経前の1週間は寝込むレベル

- 家族との関係がギクシャクするくらい情緒が不安定になる

こういった状態が続くなら、一度婦人科で相談し、「今の自分に合う整え方」を見つけることをおすすめします。

サプリに関しても同じです。

「とりあえず飲む」のではなく、足りていない栄養を補う“体のメンテナンス”として選ぶと、無駄がありません。

たとえば:

- マグネシウム・ビタミンB6:イライラ・過食の軽減に

- 鉄・亜鉛:疲れやすさ、だるさの改善に

- ハーブ系(チェストベリーなど):ホルモンバランスをやさしく整える

✅ ポイントは、「どれを飲むか」よりも「何のために飲むか」。

選ぶ基準が明確になるだけで、納得感と安心感が変わります。

まとめ:症状変化に気づいたら、まずできること

PMSが変わってきた。これまでと違う自分に戸惑う。でも、だからこそ今、自分の体と心にじっくり目を向けるタイミングかもしれません。

「年齢だから仕方ない」とあきらめるのではなく、「今の私に合ったケアを選ぶ」ことは、未来の自分にとっての力になります。最後に、ここまで読んでくださったあなたが、すぐにできる2つのことをお伝えします。

自分のリズムを知る

一番の基本は、「今の自分の状態を知る」ことです。

・月経周期がどう変わってきたか

・どんな時期に、どんな気分や体調の波があるのか

・どんな対策が、自分にとって心地よく感じられるか

こうした“自分のリズム”をつかむことで、PMSとの付き合い方がまったく変わってきます。

完璧な記録じゃなくても大丈夫。

ふと気づいたことをスマホにメモしたり、「なんかつらい」と思った日をカレンダーに印をつけたり…。自分を観察するクセがつくと、それだけで安心感につながるはずです。

✅ PMSは「コントロールするもの」ではなく、「理解し、共存していくもの」。

自分の波を知ることが、最大のセルフケアです。

ケアと相談をためらわない

「まだ我慢できるかも」「こんなことで病院に行っていいのかな」

私も、何度もそう思ってきました。でも今ならはっきり言えます。

ケアも相談も、“つらくなってから”じゃなくていい。

むしろ“つらくなる前”に始めていい。

自分の心と体の声に正直になることは、わがままではありません。

それは、日々頑張っているあなた自身への“やさしい責任”だと、私は思っています。

婦人科に行く、ピルやサプリを試す、休む日をつくる。

それらは全部、自分を信じて選ぶ力のひとつなんです。

✅ 「何をすればいいかわからない」ときは、「ひとりで抱えなくていい」ということだけでも、覚えていてくださいね。

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます。

この記事が、あなた自身の変化に気づくきっかけとなり、“自分のケアを選べる日常”につながることを心から願っています。

わたしの1歩が、あなたの1歩になりますように。