生理前のイライラやむくみ、「仕方ない」と諦めていませんか?私も長年PMS症状に悩まされていましたが、食べ物を変えるだけで驚くほど楽になったんです。症状別の対策法から避けるべき食品まで、実践的な改善方法をお伝えします。目次を見て必要なところから読んでみてください。

症状別PMS改善食事法

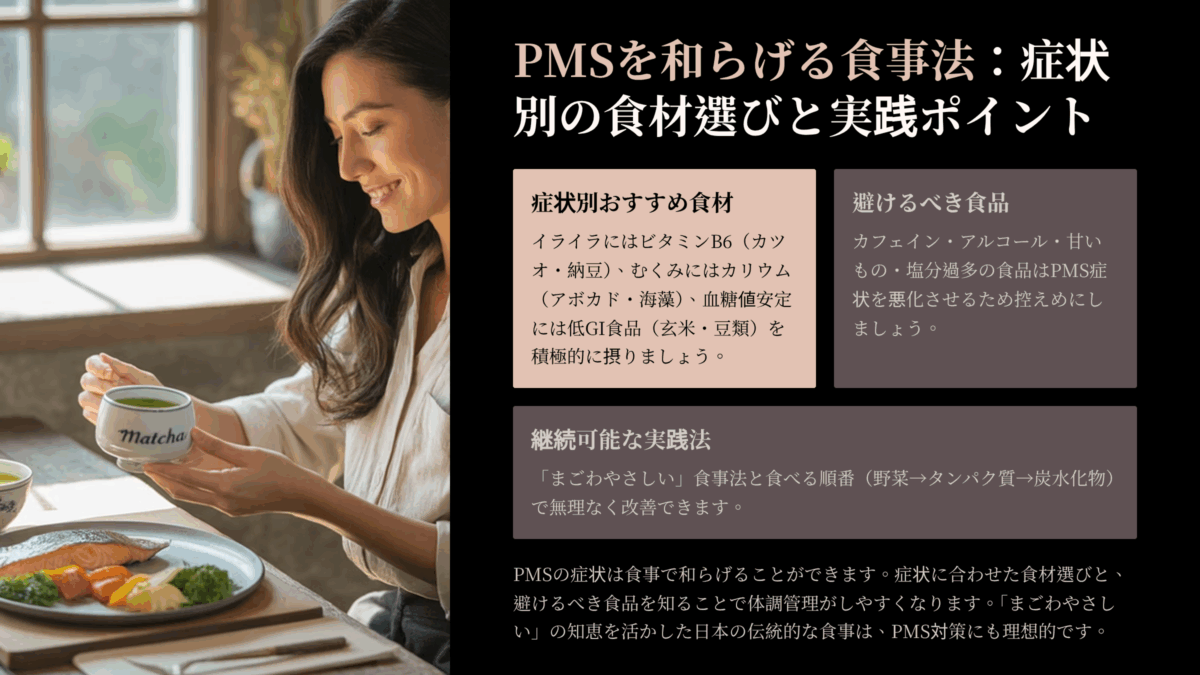

PMSの症状は人それぞれ違います。イライラが止まらない方もいれば、体のむくみに悩む方もいる。私自身も長年、生理前の不調に振り回されてきました。でも食事を見直すことで、症状に合わせた対策ができるんです。ここでは症状別に効果的な食べ物と具体的な食事法をお伝えします。

イライラや精神症状を和らげる食べ物

生理前のイライラ、本当につらいですよね。私も以前は些細なことで家族に当たってしまい、後から自己嫌悪に陥ることがよくありました。

このイライラの原因は、女性ホルモンの変動によってセロトニンという「幸せホルモン」の分泌が減ることが関係していると言われています。つまり、セロトニンの材料となる栄養素を意識的に摂ることで、精神症状の緩和が期待できるのです。

✅ セロトニンの材料「トリプトファン」を含む食品

セロトニンの原料となるトリプトファンは、体内で作ることができない必須アミノ酸です。以下の食品に豊富に含まれています。

- 鶏胸肉、牛・豚・鶏のレバー

- カツオ、マグロなどの赤身魚

- 卵、牛乳、チーズなどの乳製品

- 納豆、味噌、豆腐などの大豆製品

- バナナ、ナッツ類

特に大豆製品は女性ホルモンに似た働きをするイソフラボンも含んでいるため、一石二鳥の効果が期待できます。

✅ 神経を安定させるビタミンB6とカルシウム

ビタミンB6は神経伝達物質の合成に欠かせない栄養素。カルシウムには神経の興奮を抑える働きがあります。

- ビタミンB6:カツオ、マグロ、レバー、バナナ、アーモンド

- カルシウム:小魚、牛乳、ヨーグルト、小松菜、モロヘイヤ

実践のコツ:よく噛んで食べる習慣を

実は、よく噛むこと自体にもセロトニンの分泌を促す効果があります。一口30回を目安に、ゆっくりと食事を楽しんでください。忙しい現代女性には難しいかもしれませんが、せめて生理前の期間だけでも意識してみてくださいね。

むくみや身体症状を軽減する食事対策

生理前のむくみ、朝起きたら顔がパンパンで鏡を見るのが憂鬱…という経験、私にもあります。これはプロゲステロンという女性ホルモンが体内に水分を溜め込みやすくすることが原因です。

✅ 塩分を控えめにする基本対策

塩分の摂りすぎは体内に水分を留めてしまいます。日本の食事は醤油や味噌など塩分の多い調味料を使うことが多いので、意外と塩分過多になりがち。

- 出汁を効かせた薄味の調理

- 酢やレモンなどの酸味を活用

- カレー粉や胡椒などのスパイスで味にメリハリを

- 外食時はスープを残す習慣を

✅ カリウムで余分な塩分を排出

カリウムには体内の余分なナトリウム(塩分)を排出する働きがあります。

- ほうれん草、小松菜などの緑の葉野菜

- さつまいも、里芋などのイモ類

- バナナ、アボカド

- 昆布、ひじきなどの海藻類

- 納豆、大豆製品

カリウムは水に溶けやすい性質があるため、生で食べるか、煮汁ごといただける料理にするのがおすすめです。野菜たっぷりのスープや味噌汁なら、忙しい朝でも手軽に摂取できますね。

✅ 利尿作用のあるビタミンEを活用

ビタミンEには水分の排出を促す働きがあります。

- ブロッコリー、かぼちゃ

- アーモンド、ナッツ類

- 全粒粉のパン

- 乾燥豆類

実践例:むくみ対策の1日メニュー

朝食:具だくさん味噌汁(わかめ、豆腐、小松菜)+ 玄米おにぎり

昼食:ほうれん草とアーモンドのサラダ + 鶏胸肉のソテー

夕食:カリウム豊富な野菜のスープ + 焼き魚

血糖値コントロールでPMS症状を安定化

生理前の異常な食欲や甘いものへの渇望、ありませんか?私も以前はチョコレートを一箱食べてしまうことがありました。

これは血糖値の乱高下がPMS症状を悪化させている可能性があります。血糖値が急上昇すると一時的に気分が良くなりますが、その後の急降下で余計にイライラや疲労感が増してしまうのです。

✅ 低GI食品で血糖値を安定させる

GI値(グリセミック指数)の低い食品を選ぶことで、血糖値の上昇を緩やかにできます。

低GI食品(GI値55以下)

- 玄米、全粒粉パン、オートミール

- 豆類(大豆、小豆、レンズ豆など)

- 緑黄色野菜全般

- 魚類、肉類、卵

- ナッツ類

高GI食品(なるべく控える)

- 白米、白いパン、うどん

- 砂糖、お菓子類

- 清涼飲料水

- じゃがいも、人参

✅ 食べる順番で血糖値上昇を抑える

同じメニューでも食べる順番を変えるだけで、血糖値の上昇を抑えられます。

- 野菜・海藻類(食物繊維で糖の吸収を緩やかに)

- タンパク質(肉、魚、卵、豆腐など)

- 炭水化物(ご飯、パンなど)

この順番を意識するだけで、同じ量を食べても血糖値の急上昇を防げます。

✅ 複合炭水化物を選ぶ理由

単純炭水化物(砂糖、白米など)は素早く血糖値を上げてしまいますが、複合炭水化物(玄米、全粒粉パンなど)は食物繊維が豊富で、ゆっくりと消化・吸収されるため、血糖値が安定します。

実践のコツ:間食の選び方

どうしても甘いものが欲しくなった時は:

- ナッツ類(アーモンド、くるみ)

- ギリシャヨーグルト

- 小さめのリンゴやバナナ

- 高カカオチョコレート(カカオ70%以上)

これらは血糖値の急上昇を抑えながら、満足感も得られます。

血糖値コントロールの基本ルール

- 1日3食を規則正しく(欠食は血糖値の乱高下の原因)

- よく噛んでゆっくり食べる

- 食物繊維を意識的に摂る

- 水分をこまめに補給(血糖値の安定に必要)

私自身、これらの食事法を実践するようになってから、生理前の異常な食欲やイライラがかなり軽減されました。完璧を目指さず、できることから少しずつ始めてみてください。体は正直です。続けていけば必ず変化を感じられるはずですよ。

積極的に摂りたいPMS改善食材

毎月やってくるPMSの症状、「仕方ない」と諦めていませんか?私も以前はそうでした。でも食材選びを変えるだけで、症状が驚くほど楽になることを実感しています。ここではPMS改善に特に効果的な食材と、その科学的根拠、そして日常に取り入れやすい実践方法をご紹介します。

大豆製品とイソフラボンの効果

「大豆が女性にいい」とよく聞きますが、なぜPMSに効果があるのでしょうか。その秘密はイソフラボンという成分が女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをすることにあります。

✅ イソフラボンがPMS症状を和らげるメカニズム

生理前はプロゲステロンが増えてエストロゲンが減少します。この急激なホルモンバランスの変化がPMS症状の原因。イソフラボンがエストロゲン様の働きをすることで、ホルモンバランスを穏やかに整えてくれるのです。

私も毎日納豆を食べるようになってから、生理前の気分の落ち込みが明らかに軽くなりました。

✅ 効果的な大豆製品と摂取量の目安

納豆(1パック約45g)

- イソフラボン含有量:約35mg

- その他:ビタミンK、食物繊維、ナットウキナーゼ

- おすすめ:朝食に1パック

豆腐(木綿豆腐100g)

- イソフラボン含有量:約20mg

- その他:良質なタンパク質、カルシウム

- おすすめ:夕食のメイン料理として

豆乳(200ml)

- イソフラボン含有量:約25mg

- その他:ビタミンE、レシチン

- おすすめ:間食代わりや料理に活用

味噌(大さじ1杯約18g)

- イソフラボン含有量:約7mg

- その他:発酵による整腸作用

- おすすめ:毎日の味噌汁で

理想的な1日のイソフラボン摂取量は50-60mg程度とされています。納豆1パックと豆乳1杯で、ちょうどこの目安量になりますね。

✅ 大豆製品を効果的に摂るコツ

毎日続けることが重要

イソフラボンの効果を実感するには、継続摂取が大切。「今日は納豆、明日は豆腐」といった具合に、毎日何かしらの大豆製品を取り入れてください。

発酵大豆製品を優先的に

納豆や味噌などの発酵大豆製品は、腸内環境も整えてくれるため一石二鳥。PMS期間中の便秘解消にも役立ちます。

実践例:1週間の大豆製品ローテーション

月曜:朝に納豆ご飯、夜に豆腐の味噌汁

火曜:豆乳ラテ、麻婆豆腐

水曜:納豆巻き、枝豆

木曜:豆乳スープ、厚揚げの煮物

金曜:納豆パスタ、冷奴

土曜:豆乳パンケーキ、湯豆腐

日曜:納豆オムレツ、大豆の煮物

ビタミンB群とミネラルが豊富な食材

PMS症状の軽減には、ビタミンB群とミネラルの摂取が科学的にも証明されています。特にビタミンB6、マグネシウム、カルシウムは「PMS三大栄養素」とも言えるほど重要です。

✅ ビタミンB6:神経系の安定に不可欠

ビタミンB6はセロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質の合成に必要。不足すると情緒不安定やうつ症状が出やすくなります。

ビタミンB6が豊富な食材

- カツオ・マグロ(刺身100gで約1.0mg)

- 鶏胸肉(100gで約1.1mg)

- バナナ(1本で約0.4mg)

- アーモンド(20粒で約0.3mg)

- 玄米(茶碗1杯で約0.2mg)

1日の推奨量は1.2mg程度。刺身定食を食べれば、ほぼクリアできますね。

✅ マグネシウム:筋肉の緊張を和らげる

マグネシウム不足は筋肉の緊張、頭痛、イライラの原因になります。現代女性の多くが不足しがちなミネラルです。

マグネシウムが豊富な食材

- ひじき(乾燥5gで約160mg)

- アーモンド(20粒で約60mg)

- 玄米(茶碗1杯で約50mg)

- ほうれん草(1束で約40mg)

- 納豆(1パックで約50mg)

1日の推奨量は270mg程度。ひじきの煮物を食べれば、一気に半分以上摂取できます。

✅ カルシウム:神経の興奮を抑制

カルシウムには神経の興奮を抑え、筋肉の収縮を調整する働きがあります。イライラや生理痛の軽減に効果的。

カルシウムが豊富な食材

- しらす干し(大さじ1で約50mg)

- 小松菜(1束で約150mg)

- ヨーグルト(1カップで約120mg)

- チーズ(スライス1枚で約130mg)

- モロヘイヤ(1束で約180mg)

1日の推奨量は650mg程度。乳製品と緑黄色野菜を組み合わせて摂取するのが効率的です。

✅ 鉄分:PMSと貧血の二重対策

生理前後は鉄分不足になりがち。鉄分不足はPMS症状を悪化させることが分かっています。

ヘム鉄(吸収率15-25%)

- レバー(50gで約6.5mg)

- カツオ(刺身100gで約1.9mg)

- 牛赤身肉(100gで約2.7mg)

非ヘム鉄(吸収率2-5%)

- ほうれん草(1束で約1.7mg)

- ひじき(乾燥5gで約2.7mg)

- 納豆(1パックで約1.5mg)

ビタミンCと一緒に摂ると吸収率がアップします。レモンを絞ったり、パセリを添えたりするといいですね。

まごわやさしい食事法の実践方法

「まごわやさしい」は日本の伝統的な食材の頭文字を取った食事法。この7つの食材グループをバランスよく摂ることで、PMS改善に必要な栄養素を効率的に摂取できます。

✅ 「まごわやさしい」の各食材とPMS効果

ま(豆類)

- 大豆、小豆、レンズ豆など

- 効果:イソフラボン、ビタミンB群、食物繊維

- 実践:毎日何かしらの豆製品を1品

ご(ごま・ナッツ類)

- ごま、アーモンド、くるみなど

- 効果:ビタミンE、マグネシウム、良質な脂質

- 実践:サラダのトッピング、間食として

わ(わかめ・海藻類)

- わかめ、昆布、ひじき、のりなど

- 効果:ミネラル、食物繊維、カリウム

- 実践:味噌汁の具、サラダに混ぜて

や(野菜)

- 緑黄色野菜、根菜類など

- 効果:ビタミン、ミネラル、食物繊維

- 実践:1日350g以上、色とりどりに

さ(魚)

- 青魚、白身魚、貝類など

- 効果:良質なタンパク質、ビタミンB6、鉄分

- 実践:週3-4回は魚をメインに

し(しいたけ・きのこ類)

- しいたけ、えのき、しめじなど

- 効果:ビタミンD、食物繊維、低カロリー

- 実践:炒め物、スープ、鍋物に

い(いも類)

- さつまいも、じゃがいも、里芋など

- 効果:炭水化物、ビタミンC、カリウム

- 実践:主食の代わりや副菜として

✅ 1日の「まごわやさしい」実践メニュー例

朝食

- 納豆(ま)+ のり(わ)+ ご飯

- わかめ(わ)の味噌汁

- ほうれん草(や)のおひたし

昼食

- 焼き鮭(さ)定食

- きのこ(し)のソテー

- かぼちゃ(い)の煮物

- ごま(ご)ドレッシングのサラダ(や)

夕食

- 豆腐(ま)ハンバーグ

- ひじき(わ)の煮物

- 野菜(や)たっぷりスープ

- アーモンド(ご)入りヨーグルト

✅ 忙しい女性のための時短実践法

作り置きを活用

- ひじきの煮物(冷蔵庫で3-4日保存可能)

- 茹で野菜のストック

- ナッツ類の小分けパック

コンビニ活用術

- 納豆巻き(ま・わ)

- 海藻サラダ(わ・や)

- ナッツ入りヨーグルト(ご・ま)

- 焼き魚のお弁当(さ)

冷凍食品の上手な使い方

- 冷凍きのこミックス(し)

- 冷凍枝豆(ま)

- 冷凍ほうれん草(や)

私も最初は完璧を目指していましたが、7つすべてを毎日摂ろうとすると続かないことに気づきました。「今日は5つクリア」「明日は残りの2つを意識しよう」といった具合に、柔軟に取り組んでください。

大切なのは継続すること。1ヶ月続けていると、体の変化を実感できるはずです。PMS症状の改善だけでなく、肌の調子や体調全体が良くなることも期待できますよ。

避けるべき食べ物とPMS悪化要因

「なんでこんなにイライラするんだろう」「体がだるくて重い」…その症状、実は普段の食べ物が原因かもしれません。私も以前は好きなものを好きなだけ食べていましたが、PMS期間中に避けるべき食品を知ってからは、症状が驚くほど軽くなりました。ここでは科学的根拠とともに、なぜこれらの食品がPMSを悪化させるのか、そして現実的な対処法をお伝えします。

カフェインとアルコールがPMSに与える影響

朝のコーヒー、仕事帰りのお酒…日常に欠かせない方も多いのではないでしょうか。でも、カフェインとアルコールはPMS症状を確実に悪化させることが複数の研究で明らかになっています。

✅ カフェインがPMSを悪化させる3つの理由

1. 神経系への過刺激

カフェインは中枢神経を興奮させる作用があります。ただでさえホルモンバランスで神経が不安定になっているPMS期間中に、さらに刺激を与えてしまうのです。

私も以前はコーヒーを1日3杯以上飲んでいましたが、生理前だけでも控えるようにしたところ、あのピリピリしたイライラが明らかに減りました。

2. 睡眠の質の低下

カフェインの半減期は約6時間。午後に飲んだコーヒーが夜の睡眠に影響することも。睡眠不足はPMS症状を悪化させる大きな要因です。

3. マグネシウムとカルシウムの排出促進

カフェインには利尿作用があり、PMS改善に重要なマグネシウムやカルシウムを体外に排出してしまうんです。せっかく意識的に摂取しても、効果が半減してしまいます。

カフェインを含む食品と含有量

- コーヒー(150ml):約90mg

- 紅茶(150ml):約30mg

- 緑茶(150ml):約30mg

- ココア(150ml):約15mg

- チョコレート(50g):約20mg

- コーラ(350ml):約35mg

- エナジードリンク(250ml):約80mg

✅ アルコールがPMS症状を増悪させるメカニズム

ホルモンバランスへの悪影響

アルコールは肝臓での女性ホルモン代謝を妨げ、エストロゲンの濃度を不安定にします。ただでさえ乱れがちなPMS期間のホルモンバランスをさらに悪化させてしまうのです。

血糖値の乱高下を引き起こす

アルコールは血糖値を一時的に上げた後、急激に下げる作用があります。この血糖値の乱高下が、イライラや気分の落ち込みを悪化させます。

睡眠の質を著しく低下させる

「お酒を飲むとよく眠れる」と思いがちですが、実際はレム睡眠を妨げ、深い眠りを阻害します。翌日の疲労感や情緒不安定につながってしまいます。

実体験から:アルコールとPMSの関係

私自身、ストレス発散のためにワインを飲んでいた時期がありました。でもPMS期間中の飲酒後は必ずと言っていいほど、翌日の気分の落ち込みがひどくなることに気づいたんです。

✅ 現実的なカフェイン・アルコール対策

完全禁止より「減らす」から始める

いきなりゼロにするとストレスになります。まずは生理予定日の10日前から量を半分に減らすことから始めてみてください。

カフェイン代替飲み物

- ハーブティー:カモミール、レモンバーム(リラックス効果)

- ルイボスティー:ノンカフェインでミネラル豊富

- たんぽぽコーヒー:コーヒーに似た風味でノンカフェイン

- 白湯:体を温めて血行促進

アルコール代替案

- ノンアルコールビール・ワイン

- 炭酸水+フルーツ:満足感のある飲み物

- 温かいハーブティー:リラックス効果で代替

血糖値を急上昇させる食品の注意点

生理前の異常な甘いもの欲求、経験ありませんか?私も以前はチョコレートを一箱食べてしまうこともありました。でも血糖値の急上昇・急降下がPMS症状を劇的に悪化させることを知ってからは、意識が変わりました。

✅ 血糖値の乱高下がPMSを悪化させる仕組み

急上昇時:一時的な気分の改善

糖質を摂取すると血糖値が上がり、脳内でセロトニンが一時的に増加します。そのため「甘いものを食べると落ち着く」と感じるんです。

急降下時:症状の大幅悪化

問題はその後。血糖値が急激に下がるとアドレナリンやコルチゾールなどのストレスホルモンが大量分泌され、イライラや不安感が元よりもひどくなってしまいます。

✅ 特に注意すべき高GI食品

GI値90以上(極めて注意)

- 白砂糖:GI値109

- ブドウ糖:GI値100

- 餅:GI値85

- コーンフレーク:GI値85

- 白いパン(食パン):GI値95

GI値70-89(注意が必要)

- 白米:GI値88

- うどん:GI値85

- じゃがいも:GI値90

- 人参(茹で):GI値85

- スイカ:GI値76

お菓子・スイーツ類

- ドーナツ:GI値86

- クッキー:GI値77

- ケーキ類:GI値82

- チョコレート菓子:GI値91

- アイスクリーム:GI値65

清涼飲料水

- コーラ:GI値43(でも糖質量が多い)

- スポーツドリンク:GI値42

- フルーツジュース:GI値42

- 缶コーヒー(甘い):GI値39

✅ 血糖値を安定させる食べ方のコツ

1. 食べる順番を意識する

- 野菜・海藻→タンパク質→炭水化物の順番

- 食物繊維が糖の吸収を緩やかにしてくれます

2. 単品食いを避ける

- 丼もの、パスタだけなどは血糖値が急上昇

- 必ず野菜やタンパク質と組み合わせる

3. よく噛んでゆっくり食べる

- 一口30回を目安に

- 満腹中枢が働き、食べ過ぎも防げます

実践例:甘いもの欲求への対処法

どうしても甘いものが欲しい時

- 高カカオチョコレート(カカオ70%以上):少量で満足感

- ナッツ類:血糖値を上げにくく、満腹感も得られる

- ギリシャヨーグルト+ベリー:タンパク質で血糖値上昇を抑制

- さつまいも:自然な甘さで食物繊維も豊富

塩分過多とむくみの関係

朝起きて鏡を見ると顔がパンパン、夕方には靴がきつくなる…生理前のむくみは本当につらいですよね。実は現代女性の多くが知らず知らずのうちに塩分を摂りすぎているんです。

✅ 塩分がむくみを引き起こすメカニズム

体内の塩分濃度を一定に保とうとする反応

塩分を摂りすぎると、体は血液中の塩分濃度を薄めるために水分を溜め込みます。これがむくみの正体です。

プロゲステロンとの相乗効果

生理前に分泌が増えるプロゲステロンには元々水分を溜め込む作用があります。そこに塩分過多が加わると、むくみが一層ひどくなってしまうのです。

✅ 隠れ塩分の多い食品

日本人女性の塩分摂取量は1日平均9.3g。でも理想は6g未満です。意外な食品に多くの塩分が含まれています。

調味料・ソース類

- 醤油(大さじ1):約2.6g

- 味噌(大さじ1):約2.2g

- ソース(大さじ1):約1.5g

- マヨネーズ(大さじ1):約0.2g

- ケチャップ(大さじ1):約0.5g

加工食品

- 梅干し(1個):約2.2g

- 漬物(50g):約2.0g

- ハム(2枚):約1.0g

- ちくわ(1本):約0.8g

- カップラーメン(1個):約5.5g

意外に多い外食・惣菜

- 牛丼(並盛):約3.8g

- ざるそば:約3.0g

- コンビニおにぎり(1個):約1.8g

- お弁当(平均的なもの):約4.5g

- ファミレスのハンバーグ定食:約6.2g

✅ 効果的な減塩対策

出汁を効かせる

- 昆布、かつお節、干ししいたけなどの天然出汁で旨味をプラス

- 薄味でも満足感のある味になります

酸味・香辛料を活用

- レモン、酢:酸味で塩味を補完

- 生姜、にんにく:香りで満足感アップ

- 胡椒、カレー粉:スパイシーさで物足りなさをカバー

香味野菜を積極利用

- 大葉、みょうが、ねぎ:香りで味の奥行きを演出

- ハーブ類:バジル、パセリなど

実践的な減塩テクニック

外食時の工夫

- スープや汁物は残す

- ドレッシングは別皿でもらう

- 麺類は汁を飲まない(これだけで約2g減塩)

調理時の工夫

- 食材の表面にだけ塩分をつける(中まで浸透させない)

- 後から調味料をかけるより、調理中に薄味で味付け

- 新鮮な食材を使う(素材の味が生きて薄味でも美味しい)

✅ カリウムで塩分排出を促進

塩分を控えるだけでなく、カリウムで積極的に余分な塩分を排出することも大切です。

カリウム豊富な食材(再掲)

- アボカド(1/2個):約490mg

- バナナ(1本):約360mg

- ほうれん草(1束):約690mg

- さつまいも(中1本):約470mg

- 納豆(1パック):約330mg

効率的なカリウム摂取法

- 生野菜サラダ:茹でると水に溶け出してしまうため

- 果物をそのまま食べる:ジュースより効果的

- スープや煮汁も一緒に:溶け出た栄養も摂取

私自身、これらの食品を意識的に避けるようになってから、生理前の体重増加が2kg程度から1kg以下に減り、朝のむくみもほとんど気にならなくなりました。

完璧を目指さず、「今日は外食だから明日は薄味にしよう」といった具合に、長期的な視点で取り組んでください。体は正直です。続けていれば必ず変化を実感できますよ。

PMS改善のための具体的食事実践法

理論は分かったけれど、「実際に何を食べればいいの?」「忙しくて料理する時間がない」そんな声をよく聞きます。私も働きながらのPMS対策は本当に大変でした。ここでは現実的で続けやすい食事プランと、簡単にできるレシピ、そして外食時の賢い選び方をご紹介します。

1日3食のバランス食事プラン

PMS改善に効果的な食事は、特別なものではなく、栄養バランスの取れた基本的な和食がベースです。私が実際に取り入れて効果を感じているパターンをお伝えしますね。

✅ 基本の食事構成「まごわやさしい+低GI」

朝食:血糖値を安定させるスタート

- 主食:玄米おにぎり or 全粒粉パン

- 主菜:納豆 or 卵料理

- 副菜:わかめの味噌汁、野菜のおひたし

- その他:フルーツ少量、ナッツ

昼食:エネルギーしっかり補給

- 主食:雑穀米 or そば

- 主菜:魚 or 豆腐料理

- 副菜:野菜サラダ、きのこ料理

- 汁物:野菜たっぷりスープ

夕食:消化に優しく栄養密度高め

- 主食:少なめの玄米 or なし

- 主菜:鶏肉 or 豆類

- 副菜:温野菜、海藻類

- 汁物:具だくさん味噌汁

✅ PMS症状別の1日メニュープラン

【イライラ・情緒不安定タイプ】の1日

朝食

- 納豆玄米ご飯(セロトニン原料のトリプトファン)

- 小松菜とわかめの味噌汁(カルシウム+マグネシウム)

- バナナヨーグルト(ビタミンB6+カルシウム)

昼食

- カツオのたたき定食(ビタミンB6豊富)

- ひじきの煮物(マグネシウム)

- ほうれん草のごま和え(鉄分+カルシウム)

夕食

- 鶏胸肉のソテー(トリプトファン)

- アーモンド入り野菜サラダ(ビタミンE)

- 豆腐とわかめの味噌汁(イソフラボン)

間食

- アーモンド10粒 + カモミールティー

【むくみ・身体症状タイプ】の1日

朝食

- 玄米おにぎり(カリウム)

- アボカドサラダ(カリウム豊富)

- しじみの味噌汁(利尿作用)

昼食

- そば(むくみに効果的)

- 山菜の天ぷら少々

- きゅうりとわかめの酢の物(カリウム+塩分排出)

夕食

- 白身魚の蒸し料理(低塩分・高タンパク)

- さつまいものレモン煮(カリウム+ビタミンC)

- 小豆のスープ(利尿作用)

間食

- ルイボスティー + ドライフルーツ少量

【血糖値不安定タイプ】の1日

朝食

- 全粒粉パン(低GI)

- スクランブルエッグ(タンパク質で血糖値安定)

- 野菜スープ(食物繊維)

- ナッツ入りヨーグルト

昼食

- 玄米と豆のサラダボウル

- チキングリル

- ブロッコリーとアーモンドのソテー

- レンズ豆のスープ

夕食

- 豆腐ハンバーグ(大豆タンパク)

- キノコのソテー(食物繊維)

- ひじきと枝豆のサラダ

間食

- 高カカオチョコレート2片 + 無糖の緑茶

✅ 食事タイミングと量の目安

食事間隔:3-4時間おき

血糖値を安定させるため、長時間の空腹は避けましょう。どうしても間食したい時は、ナッツや果物を少量。

各食の量の配分

- 朝食:しっかり(30%)

- 昼食:最も多め(40%)

- 夕食:控えめ(30%)

生理前は代謝が落ちるため、夕食は消化に負担をかけない軽めの内容がおすすめです。

症状に合わせた簡単レシピ集

「料理が苦手」「時間がない」という方でも大丈夫。15分以内でできる、PMS症状別の簡単レシピをご紹介します。

✅ イライラ解消レシピ

【5分】バナナアーモンドスムージー

材料(1人分)

- バナナ 1本(トリプトファン)

- アーモンドミルク 200ml(マグネシウム)

- アーモンド 5粒

- はちみつ 小さじ1

作り方

- 全ての材料をミキサーに入れて30秒攪拌

- グラスに注いで完成

効果:セロトニン合成を促進、神経を落ち着かせる

【10分】カツオのマグネシウム丼

材料(1人分)

- カツオ刺身 100g(ビタミンB6)

- 玄米ご飯 茶碗1杯

- アボカド 1/2個(マグネシウム)

- のり 1枚(ミネラル)

- 醤油 小さじ1

作り方

- アボカドを薄切りにする

- 玄米の上にカツオ、アボカド、刻んだのりをのせる

- 軽く醤油をかけて完成

効果:神経伝達物質の合成をサポート

✅ むくみ解消レシピ

【15分】利尿作用の小豆スープ

材料(2人分)

- 小豆缶詰 1缶(利尿作用)

- 玉ねぎ 1/2個(カリウム)

- セロリ 1本(カリウム)

- 水 400ml

- コンソメ 1個

作り方

- 玉ねぎ、セロリをみじん切り

- 鍋で野菜を3分炒める

- 水、コンソメ、小豆を加えて10分煮る

効果:余分な水分の排出を促進

【8分】カリウム豊富なアボカドサラダ

材料(1人分)

- アボカド 1個(カリウム490mg)

- トマト 1/2個(カリウム)

- きゅうり 1/2本(利尿作用)

- レモン汁 小さじ1

- オリーブオイル 小さじ1

- 塩 ひとつまみ

作り方

- アボカド、トマト、きゅうりを一口大に切る

- レモン汁、オリーブオイル、塩で和える

効果:塩分排出とむくみ軽減

✅ 血糖値安定レシピ

【12分】低GI豆腐チャンプルー

材料(2人分)

- 木綿豆腐 1丁(低GI・高タンパク)

- もやし 1袋(食物繊維)

- ピーマン 2個(ビタミンC)

- 卵 1個

- ごま油 大さじ1

- 醤油 大さじ1

作り方

- 豆腐を手で崩しながら炒める(3分)

- 野菜を加えて炒める(5分)

- 溶き卵を回し入れ、醤油で味付け(2分)

効果:血糖値の急上昇を防ぎ、満腹感持続

【10分】食物繊維たっぷりきのこパスタ

材料(1人分)

- 全粒粉パスタ 80g(低GI)

- しめじ 1パック(食物繊維)

- えのき 1パック

- ガーリック 1片

- オリーブオイル 大さじ1

- 塩こしょう 少々

作り方

- パスタを茹でる(袋の表示時間)

- きのこ類とガーリックを炒める(3分)

- 茹でたパスタと和え、調味料で味付け

効果:食物繊維で血糖値上昇を抑制

✅ 作り置きでPMS対策

【週末20分】ひじきの栄養満点煮

材料(4-5日分)

- 乾燥ひじき 20g(マグネシウム・鉄分)

- 人参 1本

- 油揚げ 2枚

- 大豆水煮 1缶

- 醤油・みりん・砂糖 各大さじ2

作り方

- ひじきを戻し、野菜を千切り

- 全て鍋に入れ15分煮る

- 小分けして冷蔵保存(3-4日持つ)

活用法:毎日小鉢1杯分を副菜として

外食時のメニュー選びのポイント

働く女性にとって外食は避けられません。でも選び方次第でPMS改善に役立てることも可能です。私が実践している外食戦略をお伝えしますね。

✅ 和食レストランでの選び方

おすすめメニュー

- 焼き魚定食:ビタミンB6豊富、バランス良い

- 豆腐ハンバーグ定食:イソフラボン+低脂質

- 刺身定食:高タンパク・低糖質

- そば:うどんより低GI、ただし汁は残す

避けたいメニュー

- 揚げ物定食(油分過多)

- 丼物(血糖値急上昇)

- ラーメン(塩分・脂質過多)

頼み方のコツ

- 「ご飯少なめで」

- 「ドレッシング別添えで」

- 「お味噌汁薄めで」

✅ イタリアン・洋食での選び方

おすすめメニュー

- 魚介のアクアパッツァ:良質なタンパク質

- 豆のサラダ:イソフラボン+食物繊維

- 野菜スープ:ビタミン・ミネラル補給

- 全粒粉パスタ:血糖値上昇が緩やか

工夫ポイント

- パスタは野菜多めのペスカトーレやボンゴレを選ぶ

- クリーム系より トマト系ソース

- サラダを必ず最初に注文

✅ 中華料理での選び方

おすすめメニュー

- 蒸し魚:油分控えめ

- 豆腐料理(麻婆豆腐は辛すぎない程度で)

- 野菜炒め:ただし油は少なめリクエスト

- 海藻サラダ:ミネラル補給

注意点

- 濃い味付けが多いため、量を控えめに

- 白いご飯は少なめで注文

- スープ類は塩分が濃いため、具だけ食べる

✅ ファミリーレストランでの選び方

PMS対応メニューの見つけ方

- サラダバー付きメニュー:野菜をたっぷり摂れる

- グリルチキン+サラダセット:高タンパク・低糖質

- 和風ハンバーグ:デミグラスソースより和風ソース

- 魚のムニエル:良質な脂質とタンパク質

✅ コンビニ・ファストフードでの賢い選び方

コンビニPMS対策セット例

- 納豆巻き(イソフラボン)

- 海藻サラダ(ミネラル)

- ゆで卵(ビタミンB6)

- アーモンド小袋(マグネシウム)

- 無糖の豆乳(イソフラボン)

ファストフード緊急対応

- サラダを必ず追加

- ドレッシング半量

- ポテト→サイドサラダに変更

- 飲み物は無糖(水・お茶)

✅ 外食時の基本ルール

食べる順番を徹底

- サラダ・野菜(血糖値上昇抑制)

- スープ・汁物(満腹感アップ)

- メイン料理(タンパク質)

- 炭水化物(最後に少量)

量の調整法

- 腹八分目を意識

- ご飯・パンは半分残す勇気を

- 汁物は具だけ食べる

- デザートは避けるか、フルーツを選ぶ

私も最初は外食での食事選びに悩みましたが、これらのルールを覚えてからは、外食も楽しみながらPMS対策ができるようになりました。

完璧を目指さず、「今日は80点」「明日は90点を目指そう」といった具合に、継続可能な範囲で取り組むことが何より大切です。

体は食べたもので作られます。1ヶ月続ければ確実に変化を感じられるはずですよ。

食事以外のPMS改善対策

食事を見直してもまだつらい症状が残っている…そんな方も多いのではないでしょうか。私も食事改善だけでは完全にはPMSから解放されませんでした。でも運動や生活習慣、ストレス管理を組み合わせることで、驚くほど症状が軽くなったんです。ここでは食事と合わせて取り入れたい、実践的なPMS改善対策をお伝えします。

運動と生活習慣の見直し

「生理前は体が重くて動きたくない」その気持ち、よく分かります。でも実は軽い運動こそがPMS症状緩和の鍵なんです。激しい運動は必要ありません。私も運動が苦手でしたが、簡単なものから始めて今では習慣になっています。

✅ PMS改善に効果的な運動の科学的根拠

セロトニン分泌の促進

運動することで脳内のセロトニン分泌が増加し、イライラや憂鬱感が軽減されます。特にリズミカルな運動(ウォーキング、水泳など)が効果的です。

血行改善によるむくみ解消

運動により血液循環が良くなり、体内の余分な水分や老廃物が排出されやすくなります。生理前のむくみや頭痛の軽減につながります。

ホルモンバランスの安定化

定期的な運動はストレスホルモンのコルチゾールを下げ、女性ホルモンのバランスを整える作用があることが研究で分かっています。

✅ 症状別おすすめ運動法

【イライラ・情緒不安定タイプ】

ウォーキング(15-30分)

- 朝の日光浴と組み合わせる:セロトニン分泌を最大化

- 一定のリズムで歩く:1分間に120歩程度

- 深呼吸しながら:自律神経を整える効果も

ヨガ・ストレッチ

- 猫のポーズ:背中を丸めて伸ばす(自律神経調整)

- チャイルドポーズ:心を落ち着かせる

- 深呼吸:4秒吸って、8秒で吐く

私の体験談:朝20分のウォーキングを始めてから、午前中のイライラが明らかに減りました。特に太陽の光を浴びながら歩くと、気持ちが前向きになります。

【むくみ・身体症状タイプ】

リンパマッサージ

- 足首から膝へ:下から上に向かってさする

- 鎖骨周り:リンパの出口をほぐす

- お風呂上がりに5分間:血行が良い時に行う

軽い筋トレ

- スクワット10回×3セット:下半身の血行促進

- 壁腕立て伏せ:上半身の血流改善

- 足首回し:デスクワーク中でも可能

水中ウォーキング

- 水圧により自然にリンパマッサージ効果

- 関節に負担をかけずに全身運動

- 週1-2回、30分程度が理想

【血糖値不安定タイプ】

有酸素運動

- 軽いジョギング:血糖値を安定させる

- サイクリング:楽しみながら継続可能

- ダンス:音楽に合わせてストレス発散も

筋力トレーニング

- 筋肉量アップにより基礎代謝向上

- 血糖値の安定化に効果的

- 週2-3回、20-30分程度

✅ 生活習慣の見直しポイント

睡眠の質向上

就寝3時間前からのルーティン

- カフェイン摂取停止

- スマートフォン・PC使用停止:ブルーライトが睡眠を妨げる

- 軽いストレッチ:体をリラックスモードに

睡眠環境の整備

- 室温18-22度:体温低下で自然な眠気を促す

- 遮光カーテン:メラトニン分泌を妨げない

- アロマディフューザー:ラベンダーやカモミール

私の実践例:毎晩22時にスマホを充電器に置き、ラベンダーのアロマを焚いて読書。この習慣で睡眠の質が格段に上がり、翌日のPMS症状も軽くなりました。

入浴による温活

効果的な入浴法

- 38-40度のぬるま湯:副交感神経を優位に

- 15-20分間:じっくり体の芯まで温める

- 入浴剤:エプソムソルト(マグネシウム補給)や重曹

入浴後のケア

- 水分補給:温かい麦茶やハーブティー

- 軽いマッサージ:血行促進効果を持続

- 保湿ケア:ホルモンバランスの乱れで肌も敏感に

基礎体温の測定と記録

- 毎朝同じ時間に測定:ホルモンバランスの把握

- PMS症状も一緒に記録:パターンの発見

- アプリ活用:ルナルナ、コウノトリなどで管理

この記録により「あと3日でつらい期間が終わる」という見通しが立ち、精神的負担が軽減されます。

ストレス管理とリラックス方法

ストレスはPMS症状を確実に悪化させます。私も仕事のプレッシャーが強い時期は、PMS症状もひどくなることを実感しています。でも適切なストレス管理法を身につけることで、症状を大幅に軽減できるんです。

✅ PMS期間中の効果的なストレス管理法

マインドフルネス・瞑想

5分間瞑想法

- 背筋を伸ばして座る

- 目を閉じて呼吸に集中

- 雑念が浮かんでも呼吸に戻る

- タイマーで5分測定

効果:ストレスホルモンのコルチゾール減少、セロトニン分泌促進

実践のコツ

- 毎日同じ時間に行う(朝起床後がおすすめ)

- 完璧を目指さない:雑念が浮かぶのは自然なこと

- アプリ活用:Headspace、Calmなどでガイド瞑想

アロマテラピー

PMS症状別精油選び

- イライラ:ラベンダー、ベルガモット、イランイラン

- むくみ:ローズマリー、ジュニパー、グレープフルーツ

- 頭痛:ペパーミント、ユーカリ、ローマンカモミール

- 気分の落ち込み:オレンジ、レモン、ゼラニウム

使用方法

- 芳香浴:ディフューザーで部屋全体に

- アロママッサージ:キャリアオイル10mlに精油2滴

- 入浴:湯船に精油3-5滴

私の愛用法:寝る前にラベンダー、朝はペパーミントをディフューザーで使い分け。香りで自然に気持ちが切り替わります。

✅ 認知行動療法的アプローチ

ネガティブ思考の書き換え

PMS期間中によくある思考パターン

- 「私はダメな人間だ」

- 「全てがうまくいかない」

- 「この症状は一生続く」

現実的思考への書き換え例

- 「今はホルモンの影響で判断力が落ちているだけ」

- 「つらいのは一時的で、必ず終わりがある」

- 「症状は改善できるし、実際に良くなってきている」

感情日記の活用

記録項目

- その日の気分(1-10点で評価)

- 起こった出来事

- その時の感情と思考

- 対処法とその効果

この記録により感情のパターンが客観視でき、適切な対処法が見つかります。

✅ 社会的サポートの活用

家族・パートナーとの情報共有

伝えたいポイント

- PMSは病気であり、甘えではないこと

- 症状の具体的内容と期間

- サポートしてほしい具体的な行動

例:「生理予定日の1週間前は、料理や家事を手伝ってもらえると助かる」

職場での配慮依頼

上司・同僚への伝え方

- 医学的根拠に基づいた説明

- 業務への影響を最小限にする具体策

- 休暇や配慮が必要な期間の事前共有

同じ悩みを持つ女性とのつながり

- オンラインコミュニティへの参加

- PMS改善サークルなどのリアルな集まり

- 経験や対処法の情報交換

私も最初は一人で抱え込んでいましたが、同じ悩みを持つ女性たちとつながることで、精神的負担が大きく軽減されました。

医療機関受診の判断基準

「これくらいで病院に行っていいのかな?」そんな風に迷っている方も多いはず。私も長い間、一人で我慢していました。でも適切なタイミングで医療機関を受診することで、より効果的な治療を受けられるんです。

✅ 受診を検討すべき症状レベル

重症度チェックリスト

日常生活への影響度

- 仕事や学業に支障が出る(欠勤・遅刻が増える)

- 人間関係に悪影響(家族・同僚とのトラブル増加)

- 家事ができない日が続く

- 外出を避けるようになる

身体症状の重さ

- 頭痛で日常動作が困難

- むくみで靴が履けない

- 腹痛で起き上がれない

- 眠れない日が続く

精神症状の深刻さ

- 感情をコントロールできない

- 自分を責める気持ちが強い

- 希死念慮が浮かぶ

- パニック症状が出る

上記の症状が3ヶ月以上続いている場合は、迷わず受診してください。

✅ 受診前の準備

症状記録の作成

記録すべき内容

- 症状の種類と強さ(1-10段階)

- 発症時期と持続期間

- 生理周期との関連

- 試した対処法とその効果

- 服用中の薬やサプリメント

おすすめアプリ

- ルナルナ:症状記録機能付き

- コウノトリ:基礎体温と症状の連携記録

- 手書きの日記でもOK

質問リストの準備

医師に聞きたいこと例

- 私の症状はPMSなのか、他の疾患なのか?

- どのような治療選択肢があるか?

- 副作用やリスクについて

- 治療期間の目安

- 日常生活で気をつけること

✅ 医療機関の選び方

診療科の選択

婦人科

- PMSの専門的治療が可能

- ホルモン療法、漢方薬処方

- 低用量ピルの処方

心療内科・精神科

- 精神症状が強い場合

- カウンセリング併用

- 抗うつ薬の検討

内科

- 身体症状メインの場合

- 他の疾患との鑑別

- 基本的な検査から開始

病院選びのポイント

- 女性医師の在籍(相談しやすい環境)

- PMS治療の実績

- 口コミやホームページでの情報収集

- 通いやすい立地(継続治療のため)

✅ 治療選択肢の理解

薬物療法

低用量ピル

- ホルモンバランスの安定化

- 副作用:血栓症リスク、体重増加

- 適応:避妊効果も同時に得たい場合

漢方薬

- 加味逍遙散:イライラ、不安に効果的

- 当帰芍薬散:むくみ、冷えに効果的

- 桂枝茯苓丸:血行不良による症状に

抗うつ薬

- SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)

- 重度の精神症状がある場合

- 医師との十分な相談が必要

非薬物療法

- 認知行動療法

- カウンセリング

- 栄養指導

- ライフスタイル改善指導

✅ 治療継続のコツ

医師との良好な関係構築

- 正直に症状を伝える

- 疑問や不安は遠慮なく質問

- 治療効果の実感を共有

治療効果の評価

- 症状日記の継続

- 定期的な受診(月1回程度)

- 副作用や変化の記録

私自身、医療機関を受診したことで漢方薬と栄養指導を組み合わせた治療を受けることができ、症状が大幅に改善しました。

一人で抱え込まず、「生活に支障が出ている」と感じたら、それが受診のタイミングです。PMSは治療可能な疾患です。適切なサポートを受けることで、必ず症状は改善できますよ。

何より大切なのは、あなたが一人じゃないということ。同じ悩みを持つ女性は本当に多く、そして改善方法は必ずあります。食事、運動、ストレス管理、そして必要に応じた医療サポート。これらを組み合わせることで、PMSに振り回されない快適な毎日を手に入れることができるはずです。

もっと詳しいPMS対策情報が欲しい方へ

この記事でPMS改善の基本をお伝えしましたが、「自分の症状にはどの方法が一番効果的?」「続けやすいレシピをもっと知りたい」と思われた方も多いのではないでしょうか。

フェムケアの部屋の公式LINEでは、あなた専用のPMS改善アドバイスや季節に合わせた体調管理のコツ、忙しい女性でも実践できる簡単レシピなどを定期的に配信しています。

✅ 公式LINE登録者限定の特典

- 症状別PMS改善チェックシート

- 1週間分の簡単レシピ集

- 専門家による個別質問への回答

- 月経周期に合わせたケアアドバイス

一人で悩まず、同じ想いを持つ女性たちと一緒にPMS改善に取り組みませんか?

登録は無料です。いつでも配信停止できますので、お気軽にどうぞ。

あなたの毎日が少しでも快適になりますように。一緒にPMSと上手に付き合っていきましょう!

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jsmhwh.jp/public/pms.html

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08517.html