毎月のつらさ、「PMSかな?」で片づけていませんか?

私が経験したPMDDの正体と、その原因を知ったときの気持ちを正直に綴りました。

目次を見て必要なところから読んでみてください。

なぜ私は毎月こんなにつらかったのか(PMDDとの出会い)

「これって普通?それとも私だけ?」

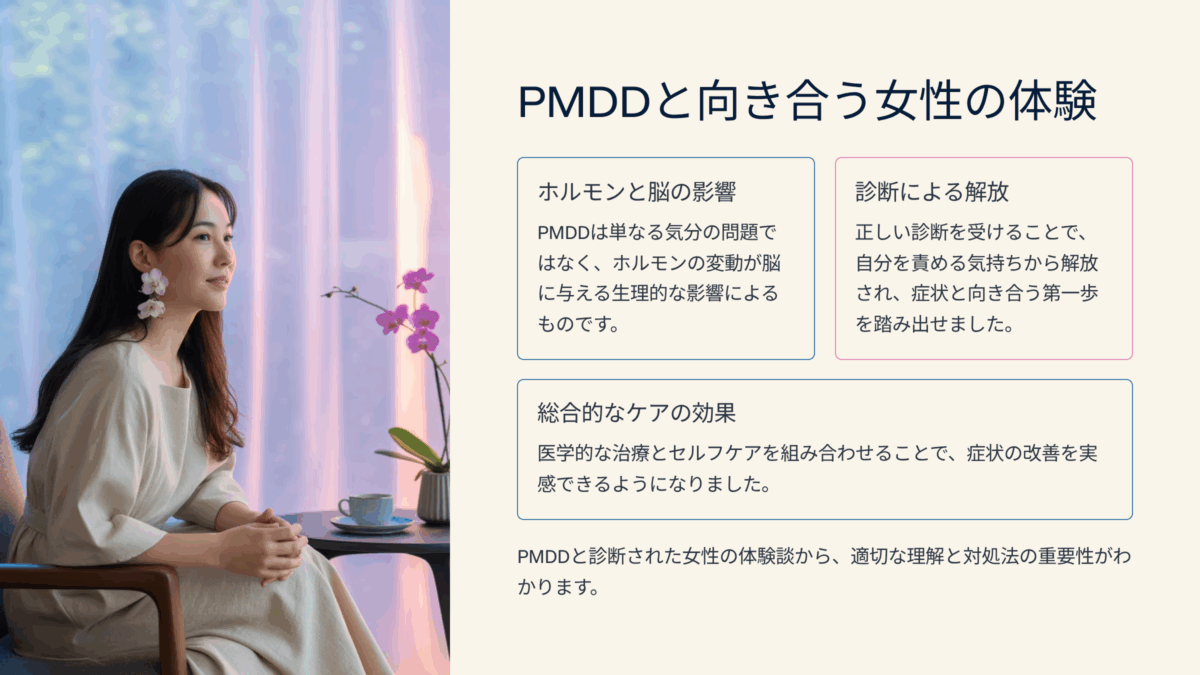

そう感じながら過ごしていたあの頃の私に、もし声をかけられるとしたら、まずはこう言いたい。「あなたのせいじゃないよ」と。この記事では、ただのPMSだと思っていた私がPMDD(=月経前不快気分障害)という名前と出会い、心が少し軽くなった体験をお伝えします。読み進めることで、自分の症状に名前をつけられる安心感と、次の一歩に繋がるヒントが見つかるかもしれません。

ただのPMSと思っていた私

20代後半から30代前半にかけての私の月経前は、まるで“別人”でした。

ちょっとしたことでイライラしたかと思えば、急に涙が止まらなくなる。人と会いたくなくなり、予定をドタキャンしては自己嫌悪。冷蔵庫の前でぼーっと突っ立ったまま、夕飯を作る気力すら湧かない。

でも、そんな時でも私は、「生理前ってこういうもの」「PMSってよく聞くし」と自分に言い聞かせていたんです。実際、友人との会話でも「わかる〜、私も生理前ヤバイ!」って笑い飛ばされることが多くて、深刻に受け止めていいものかすら、分からなくなっていました。

「みんなもそうなんだから、私が弱いだけなんだ」

そんなふうに、自分を責めるループに陥っていたのが当時の私です。

気分の落ち込みと自己否定がピークに

転機が訪れたのは、30代に入ってから。

月経前の気分の落ち込みが、明らかに“普通じゃない”レベルに悪化しました。

✅ 朝、ベッドから起き上がれない

✅ 出社するときに涙が止まらない

✅ パートナーや家族に突然キツく当たってしまう

✅ そしてその直後、激しく自己嫌悪に陥る

このころになると、「これは性格の問題じゃなくて、何か“原因”があるんじゃないか?」という疑問が少しずつ芽生えてきました。

とはいえ、婦人科にかかるほどの勇気もまだ持てず、「PMDD」という言葉すら知らないまま、ネット検索で自分の症状に似た記事を深夜に読みあさる日々が続いていたのです。

そんなある日、「月経前不快気分障害(PMDD)」という名前と出会いました。

そして、その特徴をひとつひとつ読み進めていくうちに、「これ、まさに私じゃん……」と画面の前で固まってしまったのを、今でも覚えています。

PMDDの原因はホルモンだけじゃなかった?

月経前の不調=女性ホルモンのせい。そう思い込んでいた私にとって、「脳内の神経伝達物質が関係しているかもしれません」という婦人科医の言葉は衝撃でした。PMDDの原因は、単純なホルモンバランスの乱れだけではなく、脳や心の働き、生活環境との相互作用で起きている可能性があるんです。そう聞いて、ようやく自分を責める気持ちが少しずつほどけていきました。

婦人科で言われた「脳内のセロトニンの関係」

ようやく意を決して婦人科を受診したとき、先生からこう言われました。

「PMDDの方は、生理前に“セロトニン”という脳内物質がうまく働かなくなる傾向があるんです」と。

セロトニンは、心の安定や感情のコントロールに関わる物質。

普段はこのセロトニンが、ストレスをやわらげたり、気持ちを前向きに保ったりしてくれているそうです。でもPMDDの人は、生理前に女性ホルモンの変動に影響されて、このセロトニンの働きが極端に不安定になると。

実際に私も、

- 眠れないのに朝は起きられない

- 些細なことで涙が止まらない

- 感情が暴走してしまい、止められない

といった状態が、月経の10日ほど前から始まり、生理がくるとパタッとおさまるというサイクルでした。

先生にそう説明すると、「典型的なPMDDのパターンですね」と診断がつきました。

「あなたが悪いわけじゃない」とハッキリ言ってもらったとき、初めて涙が安心に変わった気がしました。

ライフスタイルやストレスも関与していた

ただし、ホルモンやセロトニンの問題だけでは済まないことも教えてもらいました。

PMDDは、もともとの気質や生活習慣、慢性的なストレスが重なることで悪化しやすいのだそうです。

当時の私はというと、

- 忙しさに追われて食事はコンビニ任せ

- 1日中デスクワークで運動ゼロ

- 夜はスマホを見ながら寝落ち

そんな生活を、当たり前のように続けていました。

でも、体って正直です。無理してるときほどPMDDの症状が重くなることに、だんだんと気づいていきました。

とくに、「私は休んじゃいけない」という思い込みが強くて、どんなに体調が悪くても予定通り動こうとしてしまう。そんな真面目さが、知らず知らずのうちに心を追い詰めていたのかもしれません。

婦人科の先生からは、治療と並行して次のようなセルフケアも勧められました。

✅ 食事を整えて、血糖値の乱高下を避ける

✅ なるべく同じ時間に寝て起きる

✅ 感情の記録をつけて「傾向」を見える化する

どれもすぐには完璧にできなかったけれど、「症状は自分でコントロールできる部分もある」と知れたことが、私にとっては大きな安心材料でした。

PMDDと診断されたとき、私の中で何が変わったのか

PMDDだと診断された日、ホッとしたような、少しショックなような、不思議な気持ちになりました。でも今振り返ると、あの診断こそが、私の回復の第一歩だったと思います。「症状に名前がつくこと」は、それだけで安心感につながり、自分のせいではないという視点を持てるようになります。この章では、診断が私にもたらした心の変化と、周囲との関係がどう変わっていったかをお話しします。

「原因がある」とわかったことで自分を責めなくなった

診断を受けるまでは、正直「怠けているだけじゃないか」と何度も自分を疑っていました。

「頑張ればできるはず」「他の人はやれているのに」――そんな言葉で、心を追い詰めていたんです。

でも、医師から「これはPMDDという気分障害のひとつです」と説明を受けたとき、頭の中の霧が少し晴れた気がしました。症状が“性格”でも“意志の弱さ”でもないと知って、ようやく自分に少し優しくなれたんです。

実際、PMDDは「ホルモン変動に対する脳の過敏な反応」で起こるとされていて、体質や脳の神経伝達物質の働きが関係していると言われています。つまり、気合いでどうこうできる話じゃないんですよね。

この「原因がある」と理解できたことは、思っていた以上に大きな転機でした。

症状が出ている時も、以前のように「なんでこんなに落ち込むの?」と責めずに、

「今はそういう時期なんだ」と認めることで、波が少しマイルドになっていったように思います。

周囲の理解が得やすくなった経験

もう一つ、診断によって大きく変わったのが人間関係です。

それまでは、感情の起伏が激しい自分に自己嫌悪して、誰にも相談できませんでした。

でも、PMDDと診断されたことで、家族やパートナーに説明する“言葉”が手に入ったんです。

たとえば、こう伝えました。

- 「私、生理前に気分が落ち込むのはPMDDっていう症状みたい」

- 「自分でもつらいけど、ちゃんと病名があるから対処法を探してるところ」

- 「感情がコントロールできないときがあるけど、私自身も困ってるって知っててほしい」

この話をしたことで、以前なら「なんで怒ってるの?」と戸惑われていた場面でも、

「今はつらい時期なんだね」と受け止めてもらえるようになったんです。

もちろん、最初からうまくいったわけではありません。

「病気扱いしないでほしい」と思ってしまう自分もいたし、

相手もどう接していいか分からず、距離ができた時期もありました。

でも、何度か対話を重ねていくうちに、“知識の共有”が理解を深めるという実感を持てるようになりました。

そしてなにより、「伝えること自体がケアになる」。

そんな感覚を初めて味わったのも、このPMDDという診断がきっかけでした。

私が試したPMDDの対処法とその効果

PMDDと診断されたあと、「では、どうやって向き合っていけばいいのか?」という新たな課題に直面しました。特効薬がないからこそ、複数の方法を組み合わせていく必要がある――そう教えてくれたのは、医師でもあり、自分自身の体でもありました。ここでは、私が実際に試してきた医療的アプローチとセルフケアの具体例を、効果や気づきとともにお伝えします。

婦人科での治療(低用量ピル・漢方など)

まず取り組んだのが、医師と相談しながら進める治療です。

PMDDは医療的にも認知されている気分障害のひとつなので、婦人科ではいくつかの治療選択肢が提示されました。

✅ 低用量ピル(OC)の処方

女性ホルモンの波を抑えることで、感情の浮き沈みを穏やかにする効果があるとされるピル。

私の場合は、生理周期の乱れや排卵痛もあったため、まずはこれを試すことになりました。

初めの1〜2ヶ月は少しだるさがありましたが、3ヶ月目以降から

「あれ?今回は落ち込みが軽いかも」と感じることが増えてきました。

ただ、ピルは合う・合わないがはっきり分かれるので、副作用や目的をしっかり医師と相談して選ぶことが大事だと感じました。

✅ 漢方薬の併用

同時に提案されたのが漢方薬です。私が処方されたのは、女性ホルモンのバランスを整えたり、自律神経を安定させる作用のあるもの。

- 気分のムラが減った

- 冷えやだるさも緩和された

といった体感があり、「ピルほど劇的じゃないけど、じわじわ効いてるかも」と思える存在でした。

「病院に行く=薬を出されて終わり」ではなく、対話を重ねながら処方が決まっていくのは、とても安心感がありました。

セルフケアで役立ったこと(記録・休息・カフェイン制限)

治療と並行して、自分でできるケアにも取り組みました。

特に意識したのは、「完璧を目指さない」こと。調子が悪いときほど、“できたこと”を数えて、自分を励ますようにしていました。

✅ 感情の記録をつける

スマホのメモアプリや紙の手帳に、毎日の気分や体調を数行書き残すだけでも効果は大きいです。

私は以下のような項目をメモしていました:

- 起床時の気分(★1〜5)

- イライラ・涙・無気力の有無

- その日の出来事・体調との関係性

これを2〜3ヶ月続けると、「この時期に落ち込む」「○○のあとに悪化する」といったパターンが可視化されるんです。

この“見える化”があることで、予防的に休みを確保したり、周囲に伝えやすくなったのは大きなメリットでした。

✅ 休息の“予定”を入れる

月経前に無理をすると、PMDDの症状が爆発的に出やすいことを何度も経験しました。

なので、「この週は予定を詰め込まない」「自炊しない日を作る」など、“がんばらないスケジュール”をあらかじめ組んでおくようにしました。

カレンダーに「何もしない日」って入れてもいいんだな、って思えたのは、自分にとってすごく大きな気づきでした。

✅ カフェインを控える

意外と盲点だったのが、カフェインの影響です。

気分が不安定なときほどコーヒーに頼っていたのですが、カフェインが交感神経を刺激して、イライラや不眠を悪化させることもあると知りました。

完全にやめるのは難しいですが、午後はデカフェにしたり、甘いカフェラテの代わりに白湯やハーブティーを選んだりと、「少しでも刺激を減らす」意識を持つようにしています。

このように、医療的な対処とセルフケアを両輪でまわすことで、「PMDDとうまく付き合う感覚」が少しずつ育ってきたと感じています。

もちろん、調子の波は今もあります。でも、「どうせダメだ」と投げ出すのではなく、「今日はこうやって対処してみよう」と考えられるようになっただけでも、私にとっては大きな進歩です。

まとめ:原因を知ることは、つらさの正体に名前をつけること

PMDDと向き合う中で、私がいちばん変わったのは、“不調を見ないふりしなくなった”ことかもしれません。

モヤモヤしていた気分に名前がついたことで、ケアの選択肢がぐっと広がりました。

PMDDという言葉に初めて出会ったあの日から、少しずつ「私のままでいいんだ」と思える瞬間が増えていきました。

このまとめでは、そんな体験を経て私が実感したこと、そして「もしかして私も…」と思っている方へのささやかなメッセージをお伝えします。

「自分だけじゃない」ことに救われた

どんなに情報があふれている時代でも、「誰にも言えないつらさ」ってありますよね。

私も、症状のピーク時にはネット検索すらできないくらい無気力になっていました。

でも、診断を受けたあとにSNSや体験談を読んで気づいたのは、同じように苦しんでいる人が想像以上に多いということ。

そして、そんな人たちが「それでも今日を乗り越えた」って静かに発信しているのを見て、私は何度も勇気をもらいました。

✅ 自分を責めないでいい

✅ 体と心の不調には、ちゃんと理由がある

✅ そして、ひとりじゃない

この実感こそが、私にとって最大の救いでした。

一歩踏み出したい人へのアドバイス

もし今、「これってPMDDかも?」と感じている方がいたら、まずはご自身の体調を“記録”してみてください。

どのタイミングで、どんな感情が出やすいのか――数字じゃなくていいんです。短い言葉でも、絵文字でもOK。

記録がたまっていくと、次のような変化が起こります:

- 自分のパターンがつかめて、備えられるようになる

- 受診時に医師へ伝えやすくなる

- 「やっぱり気のせいじゃなかった」と納得できる

それでも不安があるときは、婦人科で相談してみることをおすすめします。

最近はPMDDに理解のある医師も増えていて、治療の選択肢も広がってきています。

PMDDと診断されたことは、私にとって終わりではなく“始まり”でした。

そして、体験をシェアすることが、誰かの小さな気づきになると信じて、私はこれからも伝えていきたいと思っています。

✅ もっと気軽にフェムケアの情報を受け取りたい方へ

わたし・谷澤まさみも参加している「フェムケアの部屋」では、セルフケアのヒントや体験談を定期的に配信しています。

1人で抱え込まず、あなたの“いつもの選択肢”にフェムケアを。

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

- 日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4 - 厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html - MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms - 日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/ - 順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

関連記事:PMS症状を改善する食べ物と栄養素