毎月のPMSに翻弄される前に、低用量ピルで波をならす方法を“実務目線”で整理。PMDDとの違い、始め方、記録術まで網羅。目次を見て必要なところから読んでみてください。

PMS症状に振り回される日々を言語化する(どんな困りごとが起きている?)

「今日は私のせい?それともホルモンの波?」——まずはここを切り分けることが、低用量ピルを含む対処を選ぶ前提になります。PMSやPMDDの可能性を視野に、症状と影響を具体語でメモできるようになると、受診や職場調整が一気にスムーズです。

よくあるPMS症状の全体像(身体・メンタル・行動)

私もそうでしたが、PMSは「気のせい」ではありません。身体・メンタル・行動の3レイヤーで起きます。まずは全体像をラフに掴みましょう。

- 身体面

- 下腹部痛、腰痛、頭痛、乳房の張り・痛み

- むくみ、体重増加感、にきび、便秘・下痢、倦怠感、眠気・不眠

- 食欲変化(甘いもの・塩分・カフェインへの渇望)

- メンタル面

- イライラ、不安、抑うつ、涙もろさ、孤立感、過敏さ

- 集中困難、判断しづらい感じ、自己肯定感の低下

- 行動面

- 過食や間食の増加、衝動買い、飲酒量の増加

- 予定のドタキャン、対人回避、SNSでの反応過多

- 仕事の先延ばし、家事の停滞

ポイントは、「症状そのもの」と「日常機能への影響」を分けて記録すること。例えば「頭痛(症状)」と「会議に集中できず発言ゼロ(影響)」のように、2階建てで捉えると対策が選びやすくなります。

ちょっと俯瞰できるよう、代表例を並べます。

- 身体 → 影響の例

頭痛・だるさ → 朝の支度に倍の時間、遅刻の増加 - メンタル → 影響の例

不安・抑うつ → メール返信が怖い、決裁が遅れる - 行動 → 影響の例

過食・衝動買い → 出費増で自己嫌悪、さらに気分が沈む

結論:「何がつらいか」だけでなく、何ができなくなるかまで書き出すと、医療機関でも相談しやすく、低用量ピルを含む選択肢の検討に軸ができます。

生活・仕事・人間関係に出る影響のパターン

PMSの本当の厄介さは、波が読めないと“自分の性格の問題”に見えてしまうこと。でも多くはパターン化できます。私が現場で見てきた典型を3つ。

- 月後半・夕方悪化型

午後からむくみ・頭痛が増し、イライラが強くなる。帰宅後に衝突が起きやすい。

対策の方向性:夕方の会議を避ける、タスクを午前に寄せる、帰宅前に短い散歩。 - 週前半・集中低下型

週の立ち上がりにメンタルが落ち、判断が鈍る。メールが溜まり「詰み感」。

対策の方向性:月火は意思決定系を最小限に、テンプレ返信・定型業務を多めに。 - 対人過敏・衝突型

いつもは気にならない言葉に過反応。家族や同僚との摩擦が増える。

対策の方向性:重要な話し合いは排卵後〜月経開始前を避け、「今日はPMS強め」の一言を合図に。

周期のイメージを、ざっくりテキストで描いてみます。

- 排卵後(黄体期)からイライラ・むくみがじわじわ上昇

- 月経直前にピーク、開始1〜2日ですっと軽くなる

- その後は「嘘みたいに平常運転」

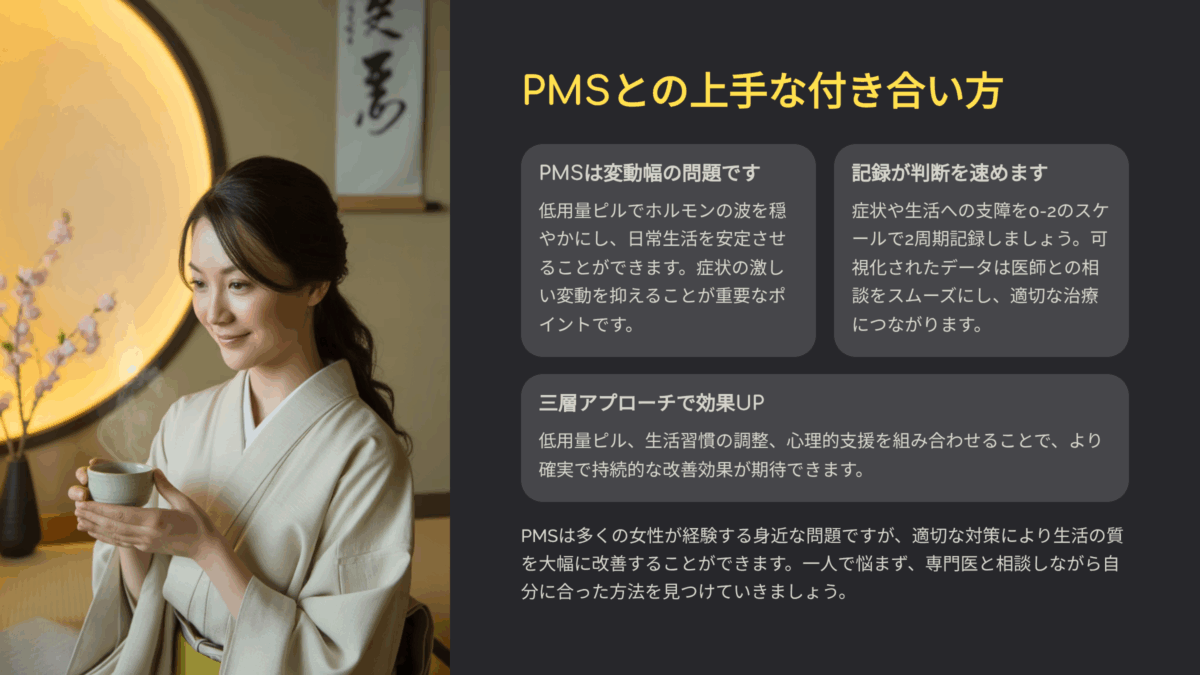

この「周期性」が見えると、低用量ピルで波の振れ幅をならすという選択の合理性も判断しやすくなります。まずは、自分の波形を可視化することから。

「波」を見抜くための初期セルフチェック

最初の2〜3周期は、簡単・続く・医療者に伝わるの三拍子でいきましょう。アプリでも紙でもOK。私のおすすめフォーマットはこれです。

- ✅ 日付とサイクル日(月経1日目をDay1として記録)

- ✅ 主要症状を3段階で(0=なし/1=軽い/2=支障あり)

- 身体:頭痛・腹痛・乳房痛・むくみ・眠気・肌荒れ

- メンタル:イライラ・不安・抑うつ・集中困難

- ✅ 日常機能の指標(0=通常/1=効率↓/2=欠勤・重大ミス)

- 仕事・家事・対人の3項目で点ける

- ✅ トリガー候補

睡眠時間、カフェイン・アルコール量、塩分/甘味、天気、強いストレスイベント - ✅ 出来事メモ(1行)

例:「上長のFBで動悸」「会議90分、偏頭痛」 - ✅ 低用量ピル等の服用欄

飲んだ/飲まない、飲み忘れ、体感の変化

記録の目安はこれだけで十分です。大事なのは点数と一言メモのセット。点数だけでは生活の困りごとが伝わりません。

さらに、次のサインがあれば早めの受診・相談を検討してください(一般情報です。緊急時は地域の救急相談へ)。

- ✅ 症状で仕事・学業・家事が明らかに続けられない日が複数ある

- ✅ 月経開始後に速やかに改善せず、長く落ち込みが続く

- ✅ 自傷念慮や極端な衝動が出る、睡眠がほとんどとれない

まとめると、まずは「いつ・何が・どれくらい」起きているかを見える化。これが医療機関での相談の質を上げ、低用量ピル・漢方・生活調整などの選択をあなたに合う形で組み立てる土台になります。私もここから一歩が開けました。「自分のせい」じゃなく、仕組みの問題として扱えるようになるからです。

フェムケアの部屋の公式LINEでは、記録フォーマットのテンプレやセルフケアのヒントを配信しています。よければ友だち追加して、あなたの波に合う整え方を一緒に探しましょう。

✅ 友だち追加はこちら:https://lin.ee/oFb3xWZ

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

PMSとPMDDの違いを整理する(何が違い、なぜ重要か)

PMSとPMDDは同じ「月経前」に出る不調でも、強さと生活への影響がまったく違うことがあります。ここを正しく切り分けると、記録の取り方、受診の緊急度、低用量ピルを含む治療選択の方向性がクリアになります。まずは定義から共通言語を作りましょう。

PMSの定義と診断の考え方

PMS(月経前症候群)は、排卵後(黄体期)に現れ、月経開始とともに軽快する反復性の症状群です。腹痛・頭痛・むくみなどの身体症状に加え、イライラや不安などの感情面も含みます。特徴は次のとおりです。

- 周期性:黄体期に出て、月経開始後は短期間で改善

- 多面的:身体・メンタル・行動の複合症状

- 程度:不快だが、工夫で日常生活をなんとか回せることが多い

実務的には、診断は問診と記録の整合性が中心です。

大切なのは、少なくとも2周期分の簡易記録を持って受診すること。

- ✅ いつ始まり、いつ軽くなるか(タイミング)

- ✅ どの症状が、どれくらい(強さ)

- ✅ 仕事・家事・対人への影響(支障度)

また、他の疾患(甲状腺、不調の慢性疾患、うつ病など)や薬剤の影響を除外する視点も重要です。PMSの見立てでも、症状が月経後に長引く場合は再評価が必要になります。

PMDDの特徴と判断の目安

PMDD(月経前不快気分障害)は、PMSのなかでも感情症状が顕著で、生活機能に大きな支障をきたす病態です。判断の目安は次のとおりです。

- コア症状(いずれかが強い):

感情の不安定さ、著しいいらだち・怒りや対人衝突、抑うつ気分、不安・緊張 - 付随症状:関心低下、集中困難、易疲労、食欲変化、睡眠変化、圧倒される感覚、身体症状(乳房痛・むくみ・関節筋肉痛など)

- タイミング:月経開始前1週間に悪化し、開始後数日で改善、卵胞期は最小という周期性がはっきり

- 支障度:仕事・学業・家事・対人関係のいずれかで明確な機能障害が出る

ポイントは「強さ」と「機能低下」。つらさが情緒面中心で、人間関係の衝突や欠勤・欠席が増えるなど、“日常が回らなくなる”レベルならPMDDを疑い、専門的な評価を受けたほうがいいサインです。

受診すべきサインと緊急性の高い症状

「様子見」で消耗しないために、“今すぐ相談”と“早めに受診”のラインを決めておきましょう。以下は一般的な目安です。

- ✅ 今すぐ相談(緊急度高)

- 自傷念慮や「消えたい」といった強い絶望感がある

- パニック症状や極端な不眠が続き、日中の安全が保てない

- 激しい腹痛や大量出血、意識が遠のくような症状がある

- ✅ 早めに受診(近日中)

- 症状で仕事・学業・家事が回らない日が複数ある

- 月経後も落ち込みや不安が数日以上続く

- 月経前の衝突や欠勤が反復し、自己対処が限界

- 新規の激しい頭痛、視覚の異常、片側のしびれなどいつもと違う神経症状

- 40代前後で初めて強い“月経前”症状が出てきた(他疾患の除外目的)

- 妊娠の可能性がある、または持病・服薬と症状の関連が疑われる

受診先は、婦人科・女性外来・メンタルヘルス領域の連携が取りやすいところが理想です。診察では、周期記録・症状の強さ・生活への影響を一枚にまとめた資料があると話が早いです。低用量ピル、漢方、SSRIなど治療の選択肢は複数ありますが、どれを選ぶかは生活背景とリスクをふまえた医療的判断が必要になります。

最後にもう一度。「性格の問題」ではなく「周期性の不調」。この視点転換が、あなたの自己効力感を取り戻す第一歩です。まずは波を見える化して、必要なら迷わず相談しましょう。

なぜ低用量ピルでPMSが軽減しうるのか(仕組みと科学的背景)

PMSのつらさは「波の大きさ」と「読めなさ」にあります。低用量ピルはこの波を小さく安定させることで、イライラや頭痛、むくみなどの強度と頻度を下げやすいのがポイント。仕組みを理解すると、効果の実感時期や受診時の質問が具体になります(以下は一般情報です。服用は医療機関でご相談ください)。

ホルモン変動と症状の関係(エストロゲン・プロゲステロン)

月経周期は大きく卵胞期→排卵→黄体期→月経という流れ。黄体期にプロゲステロンが上がり、エストロゲンが変動します。この「上下の振れ」と神経伝達物質(セロトニンなど)の反応が、感情の不安定さ・睡眠質の低下・食欲変化につながりやすいのです。

- エストロゲン:適度にあると気分や集中にプラス。ただし急な上げ下げは情緒の揺れに影響。

- プロゲステロン:体温上昇や眠気、むくみの体感に関与。変動が大きいとだるさ・不快感が強まりやすい。

- プロスタグランジン:月経前後の子宮収縮・痛みの一因。分泌が多いと生理痛や吐き気が出やすい。

要するに、PMSは「数値の高低」よりも「変動幅」問題。ここをならすアプローチが低用量ピルです。

低用量ピルの作用機序と期待できる効果

低用量ピル(エストロゲン+プロゲスチン配合)は、主に次の3つで波を安定化します。

- 排卵抑制

排卵〜黄体期のホルモン推移をフラット化。急激な変動を抑えることで、イライラや抑うつ、不安のピークを下げやすい。 - 子宮内膜の増殖抑制

内膜が薄くなりやすく、月経量が減る→プロスタグランジン減少→生理痛の軽減が期待できます。 - 周期の規則化

出血のタイミングが予測しやすくなり、仕事や予定のコントロールが立てやすい。心理的負担の軽減にも。

期待できる体感(個人差あり)

- ✅ メンタル症状のピーク緩和(イライラ・抑うつ・不安の強度と持続が下がる)

- ✅ 身体症状の軽減(頭痛・乳房痛・むくみ・生理痛・出血量の減少)

- ✅ 周期の見通しが立つ(「いつ悪化するか」が読める)

注意点として、吐き気・不正出血・乳房の張り・頭痛など初期副作用が出ることがあります。多くは数周期で慣れる一方、持病や喫煙、年齢などで禁忌やリスクがある場合も。処方時に既往歴・服薬歴を必ず共有してください。

「いつから効く?」効果実感までのタイムラインの目安

「効き始め」は個人差が大きいですが、実務的な目安を示します。少なくとも2〜3周期は様子を見る前提がおすすめです。

- 1周期目

服用リズムを作る段階。

体感:不正出血・軽い吐き気・むくみなどが出ることも。PMSのピークが「ややマイルド」になる人もいれば変化が乏しいことも。 - 2〜3周期目

ホルモン環境が安定してくる時期。

体感:イライラや頭痛のピークが下がる/期間が短くなる実感が出やすい。仕事や対人の“事故”が減る人が多い印象。 - 3〜6周期目

継続判断のフェーズ。

体感:周期の見通しが立つ、生理痛や出血量の安定。副作用が続く・効果が乏しい場合は、種類の見直しや他治療の併用を医療機関と相談。

参考に、セルフモニタリングの観点で簡易スコア表を置いておきます(0=なし、1=軽い、2=支障)。毎日30秒で十分です。

- メンタル:イライラ/不安/抑うつ/集中困難

- 身体:頭痛/腹痛/乳房痛/むくみ/眠気

- 機能:仕事/家事/対人(0–2で自己評価)

スコアの移動平均を見ると、「波の幅が縮む」かが把握しやすくなります。これは医療機関での相談の質を上げる材料にもなります。

最後にもう一つ。PMDDレベルの機能障害や、自傷念慮・極端な不眠などがある場合は、低用量ピル単独では不十分なことも。精神科的治療やカウンセリングとの併用を早めに検討してください(緊急時は地域の救急相談へ)。あなたの選択肢は一つではありません。PMS 低用量ピルを「自分の波をならす道具」の一つとして、合う・合わないを冷静に見ていきましょう。

私のタイムライン:決断から変化まで(体験ベースの道のり)

PMSに毎月翻弄され、予定も気分も読めないまま消耗していました。低用量ピルを選ぶまでの迷い、受診の仕方、服用1〜3周期のリアルを時系列で共有します。体験談ですが、判断は医療機関とご相談ください。あなたの「次の一歩」の参考になればうれしいです。

受診のきっかけと情報収集のポイント

最初の合図は「仕事のパフォーマンス低下が“毎月同じ週”に来る」ことでした。イライラ→衝突→自己嫌悪のループ。そこでやったのは2つだけ。

- 2周期の簡易記録

症状(イライラ・不安・頭痛・むくみ)を0〜2で点数化、生活への支障も同じ尺度で。

✅ 例:「Day24 イライラ2/会議発言0回/家族と口論」 - “目的を決めた”情報収集

低用量ピル、漢方、SSRI、生活調整の選択肢のメリデメを一次情報ベースで確認。SNSは体験のヒントに、決め手は公的情報+医療者の説明に置く。

受診では「周期性」「強さ」「機能低下」の3点が伝わると早いです。

持参したメモはこれだけ。

- 月経カレンダー(Day1の記録)

- 症状スコアと支障度の簡易表

- 既往歴・服薬・喫煙・偏頭痛の有無

- 質問リスト(副作用の見通し、合わなかった時の選択肢、費用)

結論:「何がつらいか」より「何ができなくなるか」を示すと、低用量ピルを含む治療の適応判断がクリアになります。

服用開始1〜3周期の変化とつまずき

正直に言うと、1周期目は“慣らし運転”。効果の実感よりリズム作りが中心でした。

- 1周期目

体感:軽い吐き気、不正出血、むくみ。PMSは「ややマイルド?」程度。

対応:就寝前に服用、炭酸水やクラッカーで吐き気対策。リマインドをスマホとカレンダーの二重化。 - 2周期目

体感:イライラのピークが2→1に。頭痛の日数が減少。

つまずき:飲み忘れそうな出張日。

対応:ピルケースをポーチ固定、移動日の前日に翌日のアラームを前倒し設定。 - 3周期目

体感:会議でのミスや衝突が明らかに減る。生理痛と出血量も軽く。

見直し:夕方のだるさが残る→医療機関で種類変更の候補を相談(一般情報。自己判断での中断は避ける)。

ミニログの例(0=なし、1=軽い、2=支障)

- メンタル:イライラ1→1→0/不安2→1→1

- 身体:頭痛2→1→1/むくみ2→1→1

- 機能:仕事2→1→0/対人2→1→0

学び:効果は“波の幅が縮む”形で出ることが多いです。完璧主義でゼロを目指さない。3周期は観察して、合わなければ医療機関と調整が安全です。

周囲とのコミュニケーションと自己理解の更新

低用量ピルを始めて変わったのは、体だけじゃありません。人との距離感と、自分へのラベリングが変わりました。

- 合言葉を決める

家族や同僚に「今は黄体期で集中が落ちやすい」など周期前提の共有。

✅ 合図:「今日はPMS強め」→重要な議論は翌週へ。 - タスクの配置換え

企画・交渉は卵胞期へ、定型業務は月後半へ。波と予定を合わせる。

ピルで周期の見通しが立つと、スケジュールの事故が減る。 - 自己批判の言い換え

「私がダメ」ではなく「ホルモンの波を調整中」。

記録を見返し、改善率を数字で確認すると自己効力感が戻ります。

注意点も共有します(一般情報)。

- ✅ 副作用が強い・続く、片頭痛が悪化、胸の痛みや息切れなど気になる症状が出たら、早めに受診。

- ✅ PMDDレベルの機能低下や自傷念慮は、併用治療の検討が必要なサイン。

- ✅ 服用の中断・変更は必ず医療機関と相談。

結論:低用量ピルは「性格を変える薬」ではなく、波をならして選べる余白を増やす道具。その余白で、予定を再配置し、関係性を守り、自己理解をアップデートする。私はこの順番で、ようやく月と折り合いがつきました。あなたのペースで、大丈夫です。

低用量ピルのメリット・デメリット比較(合う人・合わない人)

PMSやPMDDの波をならす道具のひとつが低用量ピルです。ただし“合う・合わない”があります。ここでは、症状軽減と周期安定のメリット、副作用・禁忌というリスクを実務目線で整理し、見極めフローを提示します(一般情報です。服用は必ず医療機関にご相談ください)。

メリット(症状軽減・周期安定など)

低用量ピルは、ホルモンの急な変動を抑えて波を小さくします。体感としては「ピークが下がる」「予測可能になる」がキーワード。

- PMS/PMDDのピーク緩和

イライラ・不安・抑うつの強度と持続時間が短くなることが期待できます。 - 生理痛・出血量の軽減

子宮内膜が薄くなりやすく、プロスタグランジン関連の痛みが下がる方向に。 - 周期の規則化

出血のタイミングが読めるため、仕事や予定の見通しが立ちやすい。 - 貧血リスクの低減に寄与

出血量が減ると、だるさや集中力低下の二次的改善につながるケースも。 - 肌トラブル・むくみの改善傾向(個人差)

黄体期のむくみ・乳房張り・にきびが落ち着く人も。

✅ 結論:低用量ピルの主要価値は、「波の幅を縮め、予定を立て直せる余白をつくること」です。ゼロにする薬ではなく、“生活を回す”ための安定化が得意分野。

デメリット・副作用・禁忌の概観

「効く人がいる=誰にでも安全」ではありません。初期副作用と重篤リスク、禁忌を把握してから選ぶのが安全です。

- 初期に出やすい副作用(数周期で慣れることも)

- 不正出血、吐き気、乳房の張り、頭痛、むくみ、軽い気分変動

- 眠気・食欲変化・便通変化など

対処例:服用時間を就寝前に、軽食と一緒に、リマインド設定の二重化など

- 注意が必要な症状(早めに受診)

- 強い頭痛や視覚症状(キラキラ、視野欠損など)

- 息切れ・胸痛・片脚の腫れなど血栓を疑うサイン

- 片頭痛の悪化、持続する強い抑うつ

- 代表的な禁忌・慎重投与の例(一般情報)

- 血栓症の既往、心血管疾患、重度高血圧

- 前兆のある片頭痛

- 35歳以上で喫煙

- 重い肝機能障害、特定のがんの既往

- 糖尿病の合併症 など

服用歴・家族歴・偏頭痛・喫煙の有無は受診時に必ず申告を。

✅ 覚えておきたいこと:副作用が“我慢ポイント”を超える場合や、PMDDレベルの機能障害がある場合は、種類の変更・他治療との併用(例:心理的アプローチ、SSRIなど)を医療機関と相談しましょう。

向き不向きの見極めフロー

「試したけれど合わなかった」も立派な前進。段取りよく見極めるための実務フローです。

- 目的を明確化

例:「イライラのピークを1段下げたい」「出血量を減らしたい」など。

→ 目的が曖昧だと効果判定がブレます。 - 2周期分の記録を用意

症状・支障度を0〜2で記録し、“いつ悪化し何ができなくなるか”を整理。 - リスクチェック(問診項目の洗い出し)

既往歴、家族歴、服薬、片頭痛、喫煙、血圧などを事前メモ。 - 受診で選択肢を比較

低用量ピルのほか、漢方・SSRI・生活調整との比較軸を質問。- 期待できる効果の範囲

- 副作用の見通し

- 合わなかった時の次の一手

- まずは3周期トライ

- 1周期目:慣らし運転(副作用観察)

- 2〜3周期目:ピークの強度と期間の変化を評価

✅ 服用時間は固定、飲み忘れ対策は二重化。

- 効果判定と微調整

目的に対して50%以上の改善が実感できるか(主観でOK)。

不十分なら種類変更や併用を再相談。 - 中止・切替の判断

副作用が許容外、リスクが高い、妊娠希望が出た等は医療機関と計画的に。

✅ 結論:低用量ピルは「波を整える選択肢」。目的と記録を武器に、3周期で仮評価→微調整の順でいくと、合う・合わないがクリアに見えてきます。迷ったらひとりで抱え込まず、受診・相談を早めに。あなたの生活を回す最適解は、一つではありません。

低用量ピルの始め方と続け方(実践ステップ)

「良さそうだけど、実際どう動けばいい?」——そんな迷いを手順化します。受診準備から服用のコツ、飲み忘れ対処、記録の続け方まで、PMSの波を現実的に小さくする運用マニュアルです(一般情報です。適用は医療機関でご相談ください)。

受診前に準備する情報と質問リスト

受診の質は準備で7割決まります。低用量ピルを選ぶかどうかは、あなたの生活とリスクの見立てが鍵。以下をメモ1枚に。

- 症状・影響の2階建て記録(最低2周期)

- 例:イライラ2/頭痛1/仕事のミス増1/対人衝突2

- 月経データ

- 最終月経日、周期日数、出血量(多め/普通/少なめ)、生理痛の強さ

- 既往・生活習慣

- 片頭痛の有無(前兆の有無も)/喫煙/血圧/BMI/家族の血栓症歴

- 服薬・サプリ

- 抗うつ薬、漢方、サプリ(セントジョーンズワートなど相互作用注意)

質問リスト(印刷して持参OK)

- 効果の見通し:私のPMSの主要症状に、どれくらい効く可能性がありますか?

- 副作用の扱い:最初の2〜3周期で起こりがちな症状と、その場合の対処は?

- 禁忌・注意点:私の既往歴や生活習慣で注意すべき点は?

- 種類の選択:同じ低用量ピルでも種類の違いは?合わない時の次の候補は?

- 継続条件:効果判定は何周期目で?受診の頻度と検査項目は?

ポイント:目的を数値で定義(例:「イライラ日数を月5→2に」)。すると効果判定がブレません。

服用方法の基本と飲み忘れ対処

服用は「同じ時間、1日1錠」が原則。処方の種類(21/7、24/4、連続投与など)で細部は異なります。以下は一般的な運用の目安です(処方時の指示を最優先に)。

- 服用開始のタイミング

- 初回開始は月経開始日に合わせる指示が多いです(別指示の場合あり)。

- 吐き気対策として就寝前に固定すると続けやすい。

- 飲み忘れ対処の基本

- 気づいたらすぐ1錠、次回分は通常時間に(重ね飲みの可否は処方指示に従う)。

- 連続で複数回忘れた、出血が増えた、吐き気で戻した場合は早めに相談。

- 避妊目的がある場合は、飲み忘れ後一定期間は補助的な避妊が必要になることがあります(必ず医療機関の指示を確認)。

- 体調メモ

- 初期は不正出血・軽い吐き気・乳房の張り・頭痛が出ることがあります。多くは数周期で落ち着く一方、強い症状は受診の合図です。

飲み忘れ防止の仕掛け

- スマホの2系統アラーム(端末+カレンダー)

- 目に入る場所にピルケース固定(洗面・ベッド脇のどちらかに統一)

- 旅行・外出は携帯用ケース+予定前日にリマインド

継続のコツ(リマインド・生活リズム・記録)

続けられる人の共通点は、「最小の労力で自動化」です。PMS改善の手応えも、記録で可視化すると揺らぎません。

- リマインド設計

- アラーム+習慣トリガー(歯磨きの直後に服用など)の二段構え。

- 出張・夜更かし日は一時的に服用時間を前倒ししてズレを吸収。

- 生活リズムとの合わせ方

- カフェイン・塩分・アルコールは黄体期に控えめを意識。むくみ・睡眠の質が安定します。

- 就寝前のぬるめ入浴+短いストレッチで入眠を整える。

- 記録を30秒で

- 0〜2のスコア+1行メモのみ。

例:イライラ1/頭痛0/仕事1「会議60分で疲労」 - 週1でグラフ化(アプリでも手書きでもOK)し、「ピークの高さ」「期間」をチェック。

- 0〜2のスコア+1行メモのみ。

- 医療機関連携

- 3周期で仮評価:目的に対し50%以上の改善があるか主観評価。

- 不十分・副作用が続く場合は種類変更・併用を相談。自己判断での中断は避ける。

ミニ目標の例(貼っておくと挫折しにくいです)

- ✅ 3周期は続けて観察

- ✅ 飲み忘れゼロ週を2回つくる

- ✅ 黄体期の会議は45分以内に

結論:低用量ピルは、正しい開始→安定運用→3周期評価で実力が見えます。PMSの波を生活側に合わせ、予定と体調の主導権を取り戻しましょう。迷ったらひとりで抱え込まずに、いつでも受診・相談を。

✅ 友だち追加はこちら:https://lin.ee/oFb3xWZ

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html