PMSで甘いものに走ってしまう、我慢しても止まらない――そんな自分を責めていませんか。冷えと食欲の関係、温活での整え方をまとめました。目次を見て必要なところから読んでみてください。

食べ物に振り回された私のPMS体験(共感・実話ベース)

PMSの時期になると、食べ物への欲求が強くなることに悩む人は少なくありません。私自身も長くそのサイクルに振り回されてきました。ここでは「なぜあの時あんなに食べたのか」と自分を責めた体験や、心の波と結びついた食欲の変化についてお話しします。読むことで「自分だけじゃない」と少し安心できると思います。

月のリズムに合わせて変わる食欲

わかる方も多いと思うのですが、生理前になると甘いものや炭水化物をやたら欲する日がやってきます。普段はそこまでチョコレートを食べないのに、PMSの時期はコンビニに寄らずにはいられなかった。おにぎりやパンを2つ、3つと食べても、なぜかお腹も心も満たされない。

今振り返ると、これはホルモンの影響や自律神経の揺らぎと関係していたのだと思います。でも当時の私は「なんで私はこんなに食べるの?」と戸惑いながら、ただ衝動に従ってしまうばかりでした。

食べても満たされない罪悪感と心の波

一番つらかったのは、食べた後にやってくる罪悪感でした。お腹はいっぱいなのに心は落ち込む。鏡に映った自分を見て「またやってしまった」と責める。

さらに気持ちが不安定になり、涙が出たり、些細なことでイライラしたり…。食欲と感情の波が重なって、まるで自分じゃないような数日を過ごしていました。食べることは本来うれしい時間のはずなのに、その行為が自己嫌悪のトリガーになってしまったのです。

周囲に理解されず、ひとりで抱えていた悩み

この感覚を説明するのは難しく、周囲に理解されることはほとんどありませんでした。友人に「また食べちゃって」と話しても、「食べなきゃいいじゃん」と返されてしまう。パートナーにイライラをぶつけてしまった時も、「気分屋だな」と片づけられる。

だから私はますます言えなくなり、ひとりで抱え込む悪循環に陥っていました。PMSや食欲の暴走が「わがまま」ではなく、体とホルモンの仕組みからくるものだと知ったのは、ずっと後になってからのことです。

食べ物に振り回された私のPMS体験(共感・実話ベース)

PMSの時期になると、食べ物への欲求が強くなることに悩む人は少なくありません。私自身も長くそのサイクルに振り回されてきました。ここでは「なぜあの時あんなに食べたのか」と自分を責めた体験や、心の波と結びついた食欲の変化についてお話しします。読むことで「自分だけじゃない」と少し安心できると思います。

月のリズムに合わせて変わる食欲

わかる方も多いと思うのですが、生理前になると甘いものや炭水化物をやたら欲する日がやってきます。普段はそこまでチョコレートを食べないのに、PMSの時期はコンビニに寄らずにはいられなかった。おにぎりやパンを2つ、3つと食べても、なぜかお腹も心も満たされない。

今振り返ると、これはホルモンの影響や自律神経の揺らぎと関係していたのだと思います。でも当時の私は「なんで私はこんなに食べるの?」と戸惑いながら、ただ衝動に従ってしまうばかりでした。

食べても満たされない罪悪感と心の波

一番つらかったのは、食べた後にやってくる罪悪感でした。お腹はいっぱいなのに心は落ち込む。鏡に映った自分を見て「またやってしまった」と責める。

さらに気持ちが不安定になり、涙が出たり、些細なことでイライラしたり…。食欲と感情の波が重なって、まるで自分じゃないような数日を過ごしていました。食べることは本来うれしい時間のはずなのに、その行為が自己嫌悪のトリガーになってしまったのです。

周囲に理解されず、ひとりで抱えていた悩み

この感覚を説明するのは難しく、周囲に理解されることはほとんどありませんでした。友人に「また食べちゃって」と話しても、「食べなきゃいいじゃん」と返されてしまう。パートナーにイライラをぶつけてしまった時も、「気分屋だな」と片づけられる。

だから私はますます言えなくなり、ひとりで抱え込む悪循環に陥っていました。PMSや食欲の暴走が「わがまま」ではなく、体とホルモンの仕組みからくるものだと知ったのは、ずっと後になってからのことです。

関連記事:PMS症状を改善する食べ物と栄養素

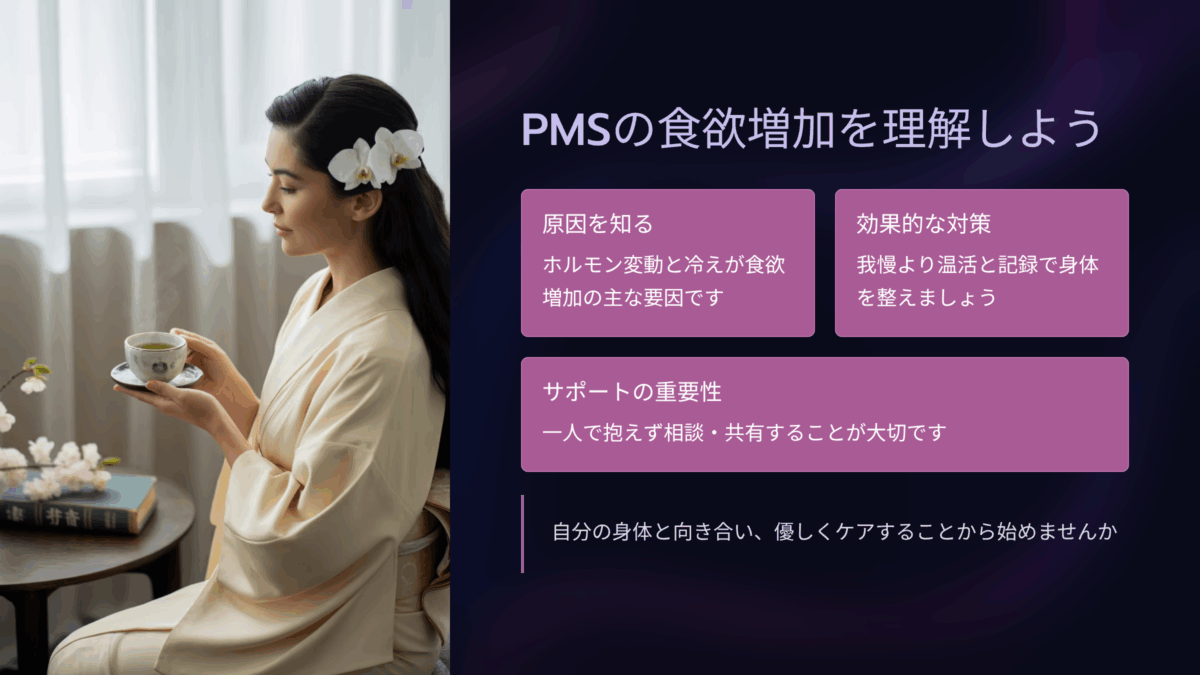

なぜPMS中に「食欲の暴走」が起きるのか?(原因の理解)

「食欲に振り回されるのは自分の意思が弱いから」と思っていませんか。実はPMS期の食欲変化にはホルモンと脳、そして体の冷えや自律神経の乱れが深く関わっています。この仕組みを理解することで、自分を責める気持ちから一歩抜け出すことができます。

ホルモンと脳の仕組み:プロゲステロンとセロトニンの関係

排卵後から生理前にかけて分泌が増えるのがプロゲステロン(黄体ホルモン)です。体温を上げ、妊娠に備える働きを持ちますが、同時に心と体に大きな影響を及ぼします。

この時期はセロトニン(幸せホルモン)の分泌が減少しやすく、気分の落ち込みやイライラが強まることがあります。心の不安定さを埋め合わせるように「食べたい!」という衝動が起きるのは、脳が不足したセロトニンを食べ物で補おうとする自然な反応なのです。

甘いものが欲しくなる理由とは?

なぜ特にチョコレートやスイーツなのか。理由は糖質がセロトニンの材料になるからです。糖質をとることで血糖値が上がり、一時的に気分が落ち着いたり、安心感を得られます。

ただし、その効果は長く続かず、血糖値が急降下すると逆に強い眠気やイライラを引き起こします。その結果、また甘いものを求めてしまい、「欲望と反省のループ」に陥るのです。

✅ 実際、研究でもPMSの女性は通常時に比べて炭水化物の摂取量が増える傾向があると報告されています。

冷えと自律神経の関係も見逃せない

PMSの時期は血行が滞りやすく、冷えを感じやすいのも特徴です。体が冷えると自律神経のバランスが崩れ、交感神経が優位に働きます。その結果、イライラや不眠が増し、食欲コントロールもしにくくなります。

つまり「冷え」は単なる体の感覚ではなく、食欲や気分の乱れを悪化させる引き金にもなっているのです。温めるケアを取り入れることは、食べ物への欲求を和らげる間接的なサポートにつながります。

関連記事:生理前不調を食事で改善する方法

食事だけじゃない?PMSケアに必要な「温める」という視点(改善の糸口)

PMSで食べ物を我慢する発想だけだと、反動でつらさが増すことがあります。そこで鍵になるのが温活=“体を温める”視点。冷えを和らげ、自律神経を落ち着かせることで、食欲の波や情緒不安定がまるごと緩む感覚を得やすくなります。道具はシンプルでOK、続けやすさが第一です。

お腹・足・子宮まわりの冷えが不調を招く

私自身、下腹と足先が氷みたいな夜は、食べ物に意識を奪われがちでした。骨盤まわりの血流が落ちると、体は防御反応でエネルギー(糖)を欲しがる。結果、甘いものに手が伸びやすくなります。まずは「どこが冷たい?」を毎晩チェック。触って冷たい場所を中心に、以下を試しました。

- お腹:湯たんぽやカイロを薄手の布越しに20〜30分

- 足首:レッグウォーマー+足首回し1分×3セット

- お尻〜仙骨:座る前にタオルを電子レンジで軽く温めて当てる

ポイントは“面”で温めること。一点だけだとすぐ冷えが戻るので、下腹・仙骨・足首を三角でカバーするイメージです。✅ 無理に我慢せず、気持ちよさを基準に続けるほうが効果を実感しやすいです。

温活によるリラックス効果とホルモン調整

温めると副交感神経が優位になり、呼吸が深くなります。これは自律神経の過緊張をほどき、睡眠の質や情緒の安定に直結。結果として、衝動的な間食が減りやすくなります。

加えて、体温の微上昇は血流と代謝を底上げ。栄養が巡ることで、PMS期に乱れがちなホルモンバランスの体感も穏やかになります。私の場合は、夜の脚湯10分→腹巻きで就寝の二段構えにしてから、深夜の「甘いもの探索」が明らかに減りました。

- 脚湯:くるぶし上10cmまで、少し熱めで8〜12分

- 入浴:就寝90分前に38〜40℃で15分

- 温呼吸:温め中は4秒吸って6秒吐くを10回

食べ物のコントロールより、まず神経のブレーキを戻す。その順番が、私には効きました。

自分の体と向き合う「整える習慣」の大切さ

温活は“気合い”では続きません。仕組み化=整える習慣にすると、PMSの波が来ても自動で守られます。私は次の3つを固定化しました。

- 夜9時に湯たんぽ準備(スマホのリマインド)

- 腹巻き・レッグウォーマーを寝室に常備(探さない)

- 朝、下腹と足先の温度を手で確認して記録(カレンダーに○△×)

記録があると「今日は冷え気味だから甘いものの誘惑が来るかも」と先回りでき、職場に温かい飲み物を持参するなど対策がとれます。✅ 完璧主義は不要。7割できれば十分です。もし強い痛みや日常生活に支障がある場合は、早めの受診も検討してください。温めることは万能薬ではありませんが、食べ物に振り回されない土台には、確かになります。

やっと出会えた私の温活アイテム(レビュー+使用例)

PMSで食べ物に振り回される夜、私を助けたのは「体を温める」小さな道具たちでした。我慢より仕組み化。置くだけ・巻くだけ・触れるだけのアイテムが、食欲の衝動と情緒の波を静めます。ここでは実際に使い続けて効果を感じた使い方を、数字とコツで具体化します。

実際に試してよかった3つのセルフケア

1つ目:腹巻き+薄手レギンス

下腹と腰を24時間の“ぬくもりゾーン”に。朝から装着しておくと、夕方の冷え込みでの食欲スイッチが入りにくくなります。

- 目安:通気性のよい薄手を選び、日中8〜10時間

- コツ:椅子に座る時間が長い日は、仙骨(お尻の真ん中の骨)が隠れる長さに

2つ目:電子レンジで温めるタオル(蒸しタオル)

夜の「もう1個食べたい」を、5分の温圧で中断。下腹〜みぞおちに当てると、呼吸が深くなって満足感が戻ります。

- 目安:500Wで30〜40秒、手首で熱さ確認→5分当てて2分休むを2回

- コツ:みぞおち→下腹→仙骨と面でリレーする

3つ目:足湯バケツ+天然塩ひとつまみ

足首の内外側を温めると、入眠が早まり深夜の間食が減ります。

- 目安:40℃前後で10〜12分、くるぶしが隠れる深さ

- コツ:上がったら保湿→レッグウォーマーで熱を逃さない

✅ 共通の効果実感

- 寝つきまでの時間が平均10〜15分短縮

- 夜間の間食回数が週3→週1へ(私の体感記録)

- 翌朝のむくみ・重だるさが軽減し、食事量が自然に整う

自分の月と向き合うためのナイトルーティン

PMS期は「気合い」で続かない。だから時間と順番を固定しました。私はこの並びにしてから、食べ物のことを考える時間が目に見えて減りました。

- 21:00 足湯準備→10分浸かる(呼吸は4秒吸って6秒吐く×10回)

- 21:15 蒸しタオルをみぞおち5分→下腹5分

- 21:30 腹巻き+レッグウォーマー装着、白湯を150〜200ml

- 22:30 就寝。枕元に湯たんぽを置き、お腹ではなく太もも内側に添える

順番の理由

- 足を温めて副交感神経に切り替え

- 胃腸の緊張をほどいて満足感を再起動

- 熱を“逃さない”装備で維持

- 眠りの導線を邪魔しない位置に熱源を配置

✅ 途中でお腹が空いたら?

- 温かい飲み物(白湯・カフェインレス)を先に一杯

- それでも空腹が強いなら、ゆで卵1個や無糖ヨーグルトなどタンパク質中心を少量に。甘いものは翌朝の楽しみに保留する選択も「自分を守る」行為です。

頼ることで楽になる。私が変われた理由

私が変われたのは、意志ではなく環境に頼ったからです。温活アイテムを“手に触れる場所”に置き、選ぶエネルギーをゼロにした。すると、「食べる or 我慢」ではなく、「まず温める」が自動化されました。

もうひとつは、記録。カレンダーに以下の3点だけを毎晩○△×でメモします。

- 冷え感(足先・下腹)

- 食欲の波(夜の衝動)

- 睡眠(寝つき・中途覚醒)

2〜3周期分の記録で、“私の月のクセ”が見える化。PMS強めの週に会食を入れない、昼間の甘いおやつは15時までに限るなど、無理のない調整ができるようになりました。

そして何より、頼ることは弱さではないと知ったこと。小さな道具と小さな習慣が、食べ物に振り回されがちな私を、ちゃんと助けてくれました。強い痛みや日常生活に支障がある場合は、自己判断に固執せず医療機関へ相談してください。温活はあくまで土台づくり。私たちには、選び方があるのです。

PMSに振り回されないためにできること(まとめ)

PMS期の「食べ物に走る→自己嫌悪」のループは、冷え・自律神経・感情が絡み合って起きます。だからこそ、食事制限だけでなく、温活と記録で“土台”を整えることが近道です。ここでは日常に落とし込める現実的なコツをぎゅっとまとめます。

食べ物・冷え・感情のつながりを意識しよう

PMSではホルモン変動によりセロトニン低下→甘いもの欲が起こりやすく、同時に冷えが自律神経を乱し衝動を増幅します。まずは因果の見取り図を共有しましょう。

- 夕方の冷え(足先・下腹)を感じる

→ 交感神経優位でイライラ・焦り

→ 血糖で気分安定を狙い甘いものを欲する - 夜の間食後の急降下

→ 眠りの質低下・翌朝のだるさ

対策は「温める→落ち着く→食べる量が自然に整う」の順番。食欲そのものを敵にしないことが、遠回りのようで最短です。

「我慢」より「知る・整える」がポイント

意志の強さで解決しようとすると反動が来ます。仕組みで整えましょう。

- ✅ 温活の固定:腹巻き+レッグウォーマー+蒸しタオルを“見える場所”に常備

- ✅ タイムブロック:就寝90分前入浴(38〜40℃15分)→白湯→デバイスオフ

- ✅ 先回りの補食:夜に空腹が不安な日は、夕方にタンパク質+食物繊維の軽食(例:ゆで卵+ミニトマト)

- ✅ ルールを一行で:夜は「まず温める→それでも空腹なら少量たんぱく質」

そして記録。カレンダーに「冷え感/食欲の波/睡眠」を○△×で1分記入。自分の月のクセが見えて、予定や食事の調整が合理的にできます。

一人で抱えず、ゆるやかにつながる工夫を

PMSは“性格の問題”ではありません。体のリズムの問題です。安心して話せる場や、同じ悩みを共有できる相手がいるだけで、過食衝動や自己否定は弱まります。

- 家族・パートナーへ「私の取扱説明書」を共有(PMS週のお願い3つ)

- 仕事は締切の前倒しや会食の調整を事前宣言

- 強い痛み・抑うつが続く、生活に支障がある場合は医療機関へ相談を。治療選択肢はあります

最後に。完璧じゃなくていい。7割できたら合格です。温める・記録する・頼る。この3つを小さく回せば、「食べ物に振り回される私」から一歩ずつ離れられます。

参考情報・出典

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html