PMSのゆらぎと生理の不快感、もう我慢しない。吸水ショーツの選び方・使い方・併用・洗い方まで実務で解説。目次を見て必要なところから読んでみてください。

- 私のPMSと「毎月のしんどさ」の正体を言語化する

- PMSの主な症状と生理期間の負担

- なぜ対策が続かなかったのか(蒸れ・かぶれ・不安の連鎖)

- 「快適さ=漏れない」だけでは足りないという気づき

- 多層構造と吸水量の目安

- 吸水ショーツのメリット(蒸れ軽減・肌当たり・におい対策)

- 限界と向き不向き(超多量・長時間・運動シーン)

- きっかけと最初の1枚で起きた変化

- 多い日・夜・在宅ワークでの使い分け

- メンタルの揺れと「安心材料」がもたらすラクさ

- 吸水量・防水範囲・股上の高さを見極める

- サイズとフィット感(食い込み・ずれ対策)

- 素材・防臭加工・肌弱い人の注意点

- コスパ試算(買い足し枚数と洗い替え計画)

- 多い日・少ない日・併用パターンの使い分け

- 洗濯手順とNG行為(長持ちさせるコツ)

- 外出先・旅行・夜用の実践テク

- 漏れ・におい・肌トラブルの比較

- ライフスタイル別のおすすめ組み合わせ

- こんな人は別アイテム併用が安心

- 生活リズム・食事・記録の基本

- いつ受診を検討するかのサイン

- 薬・サプリ・運動などの選択肢の見方(一般情報)

- 多い日は本当に大丈夫?

- においはどれくらい抑えられる?

- 仕事・部活・長時間移動でのコツ

- 今日からできる小さな一歩

- 習慣化のコツと買い足し計画

- 不安が強いときの相談先の考え方

私のPMSと「毎月のしんどさ」の正体を言語化する

生理前〜生理中のモヤモヤは、気合いでは乗り切れません。まずどんな不快感が起きているのかを言葉にすること。次に、吸水ショーツなど具体的な対策の当たりどころを見つけること。この章では、私自身がつまずいた要因を分解し、次に選ぶ一歩を明確にします。

PMSの主な症状と生理期間の負担

生理前は「ただイライラする」だけではありません。私の場合は、情緒の波+身体の違和感+衛生面のストレスが重なっていました。たとえば、朝の支度だけで消耗してしまう感じ、ありませんか?

- 気分面:理由なく落ち込む、怒りっぽい、集中できない

- 身体面:下腹部の張り、腰の重さ、むくみ、頭痛、肌荒れ

- 生活面:経血量の予測が外れる、漏れの不安、におい、蒸れによるかぶれ

ここで厄介なのは、症状の「揺れ幅」です。今日は少ない日と思いきや、急に多くなる。クライアント先や学校行事など、替えづらい環境ほど不安が増幅します。結果として常に予備のナプキンを多めに持ち歩き、トイレ位置を確認するのが習慣に。これ、精神的コストが高いのです。

✅ 生理管理アプリでおおよその周期は読めても、体感の不確実性は残る。ここに対策のカギがあります。

なぜ対策が続かなかったのか(蒸れ・かぶれ・不安の連鎖)

私が長年つまずいたのは、「理屈では正しいのに、着け心地がつらい」という点でした。

- こまめに交換したい → 会議中や移動中でタイミングを逃す

- 厚みのあるナプキンで安心を取りにいく → 蒸れ→かぶれ→痛がゆさが発生

- かぶれが怖いから薄型にする → 漏れ不安が募る

- 不安が強いと匂いにも敏感になり、においケア用品を重ね買い

この負のループで一番削られるのは、「自分の判断への信頼」でした。「また失敗したらどうしよう」と思うほど、チャレンジが消極的に。私に必要だったのは、気合ではなく仕組み。つまり、蒸れを減らし、肌刺激を抑え、漏れ不安を下げる設計でした。ここで、吸水ショーツという選択肢が見えてきます。

「快適さ=漏れない」だけでは足りないという気づき

かつての私は、「漏れなければ勝ち」と思っていました。でも実際は、快適さは三点セットです。

- 漏れにくさ(吸水量・防水範囲)

- 肌負担の少なさ(素材・縫い目・フィット感)

- においとムレのコントロール(通気性と吸湿)

どれか一つが欠けると、結局つづきません。ここで吸水ショーツが役立ったのは、吸水層が経血と湿気を面で受け止め、拡散して保持する仕組みです。結果、股部の局所的な湿潤状態が長引きにくい。さらに防水布のカバー範囲が合っていれば、姿勢変化での伝い漏れ不安も減ります。

ただし誤解したくないのは、吸水ショーツが万能というわけではないこと。経血が非常に多い日や長時間交換できない場面では、ナプキンや月経カップとの併用が現実的です。重要なのは、その日の自分にとっての最適コンボを選べる状態をつくること。これが、不安の底上げを防ぎ、PMS期のメンタルのゆらぎにも効いてきます。

結論: 快適さは「漏れない」一点では完結しません。吸水ショーツを含む選択肢を組み合わせ、蒸れ・かぶれ・不安の三点に同時に手を打つ。これが、毎月のしんどさを現実的に軽くする道筋です。あなたは今、どの点で一番つまずいていますか?どんな場面で不安が最高潮になりますか?次の一歩は、その“具体的な瞬間”から始めましょう。

【参考情報・出典】

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

関連記事:生理前不調を食事で改善する方法

吸水ショーツとは何か(仕組み・メリット・限界)

吸水ショーツは「ナプキンの代わり」だけではありません。多層構造で吸って拡げて閉じ込める仕組みがあり、蒸れ・かぶれ・においの不快感をまとめて下げてくれる選択肢です。この章では、構造・吸水量の目安・向き不向きを実務目線で整理します。

多層構造と吸水量の目安

吸水ショーツは、層の役割を理解すると選びやすくなります。ポイントは「肌に触れる層ほどサラッと」「内側で拡散・保水」「外側で漏れをブロック」の三段ロジックです。

- 肌側レイヤー:速乾性の素材で表面をサラッと保つ。経血を素早く下層へ。

- 拡散レイヤー:経血を面に拡げる。一点集中を避け、局所のベタつきを減らす。

- 吸収レイヤー:高吸収繊維が量を抱え込む。洗濯ですっきり落ちることが前提。

- 防水レイヤー:透湿防水で外漏れを防ぐ。通気性のある素材だと蒸れにくい。

- 外側生地:伸縮・フィット感・肌当たりを決める。縫い目位置で快適性が変わります。

吸水量表示は製品・試験条件で差があります。同じ「30ml」でも体感は変わるので、利用シーンで当てはめるのが現実的です。

吸水量の目安(一般的な目安であり製品により異なります)

- 5–15ml:おりもの・生理初日/最終日の少量、ナプキン併用の安心材料に

- 20–35ml:日中のふつうの日に1〜2回の交換で対応

- 40–60ml:多い日・会議や授業が続く日のメイン使い

- 60ml以上:夜・移動や外出が長い日に。念のため併用も検討

小ワザとして、防水範囲(お腹側/背面のどこまで覆うか)と股上の高さを商品ページで確認。座り姿勢が長い方・就寝時は背面広め、アクティブな方はフィット重視が安心です。

吸水ショーツのメリット(蒸れ軽減・肌当たり・におい対策)

「漏れにくい」以外のメリットが、継続を助けます。私の体感とユーザーさんの声を重ねると、ムレ・肌刺激・においの三つが改善の核でした。

- 蒸れ軽減:拡散層と透湿防水で湿気がこもりにくい。太ももの付け根のベタつきが減る。

- 肌当たり:面で受け止めるからズレ・擦れが少ない。テープ・樹脂の刺激がないのも利点。

- におい対策:速乾+拡散で「生乾き」状態を作りにくい。防臭加工があると安心。

- メンタル面:交換タイミングの自由度が上がる。トイレの度に付け直さない解放感は大きい。

- コスト・環境:使い捨てを減らせる。長期視点でコスパが合うケースが多い。

✅ においは「ゼロ」にはなりません。濡れっぱなし時間を短くする運用(多い日は早めに交換、持ち帰り袋活用)がポイントです。

✅ 肌が弱い方は、肌側レイヤーの素材(コットン混や縫い目位置)もチェックしましょう。

限界と向き不向き(超多量・長時間・運動シーン)

吸水ショーツは万能ではありません。限界を知り、併用を前提にした運用が失敗を減らします。

- 超多量の日:塊のある経血や、短時間に一気に出るタイプは吸収・拡散が追いつきにくい。

- 対応:ナプキンや月経カップと併用。リスクの高い時間帯だけ重ねる運用が現実的。

- 長時間無交換:8時間以上の連続使用は衛生面・においの課題が出やすい。

- 対応:替えのショーツを防臭ポーチに。トイレ2回に1回は交換を目安に。

- 運動・部活:大きな動きでサイド方向の伝い漏れや、汗との混在が起きやすい。

- 対応:フィット強め・サイド高めの設計を選ぶか、多い時間帯は併用。水泳は不可。

- 乾燥・お手入れ:吸水層は厚みがあるため乾きに時間。乾燥機NGが多い。

- 対応:夜洗い→タオルで軽く挟み押し→風通しの良い場所で干す。複数枚の洗い替え計画を。

- 体質・肌反応:加工剤が合わないケースも。

- 対応:最初は短時間でパッチ的に試す。赤みやかゆみが続く場合は使用を中止し、必要なら受診を。

使い分けの目安

- 「今日は多い・移動が長い」→ 吸水ショーツ+ナプキンまたは月経カップ+吸水ショーツ

- 「在宅でこまめに替えられる」→ 吸水ショーツ単独(20–35ml)を2枚回し

- 「夜・寝返り多め」→ 背面広め・60ml以上を選択、シーツにタオルで安心上乗せ

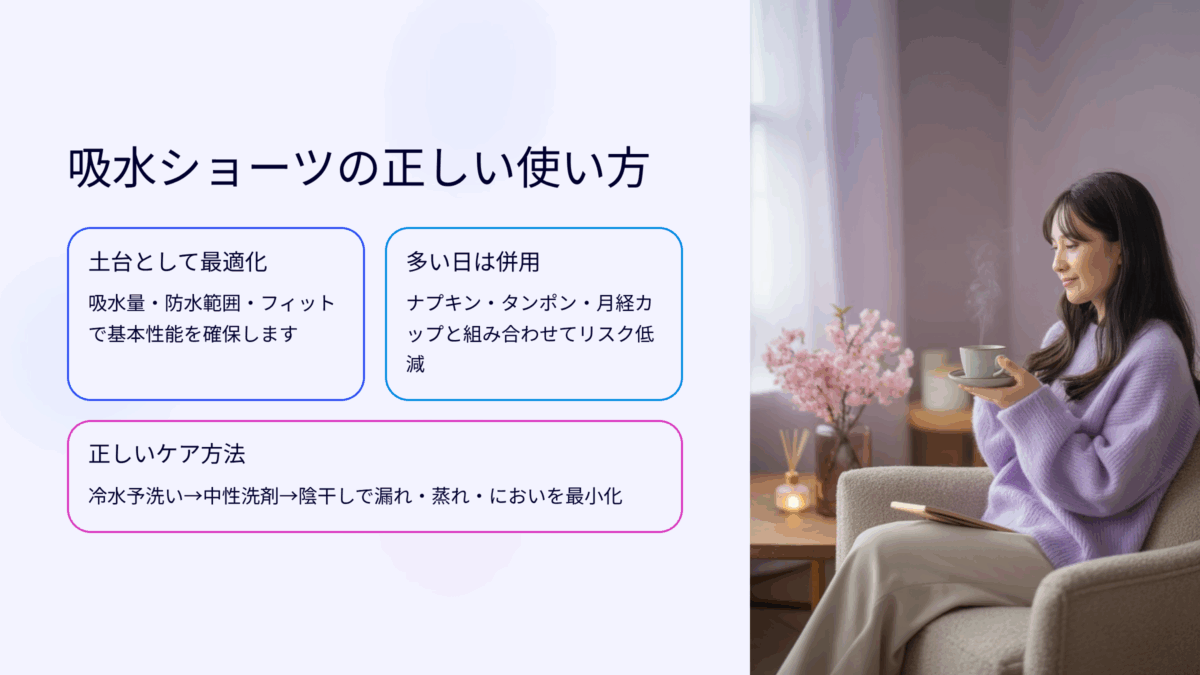

結論: 吸水ショーツは、蒸れ・肌当たり・におい・漏れ不安を同時に下げる“土台アイテム”です。ただし、超多量・長時間・ハードな運動では併用が前提。自分の周期と生活動線に合わせて、吸水量・防水範囲・フィットの三点で選ぶと失敗が減ります。

フェムケアは我慢ではなく、「選べる」こと。あなたの一日のリズムに寄り添う使い分けを、今日から始めましょう。

【参考情報・出典】

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

関連記事:PMS症状記録ダイアリーの使い方

私の月と吸水ショーツの出会い(体験記)

毎月のPMS期は、判断力も体力も目減りします。だからこそ「運用がラク」な道具が続けられる鍵でした。ここでは、私が吸水ショーツに出会ってからの具体的な変化、多い日・夜・在宅での使い分け、そしてメンタルの揺れに効いた“安心材料”について、実務目線でお話しします。

きっかけと最初の1枚で起きた変化

最初の動機は正直シンプルで、「蒸れとかぶれを何とかしたい」。ナプキンの厚みとテープ刺激がPMS期の過敏さに重なり、外出先での付け直しがストレスでした。ある日、知人の「吸水ショーツは“交換の頻度”を下げてくれる」という一言に背中を押され、中吸水量(約30ml表示)を1枚購入。結果はこうでした。

- 朝から夕方までの移動×会議でも、股ぐりのベタつきが減少

- トイレでテープの貼り直しが不要、出先の個室滞在時間が短縮

- 帰宅後のかぶれ・赤みが目に見えて軽減

驚いたのは、「トイレの度に交換しなくていい」という解放感。これが一日分の認知負荷をぐっと下げてくれました。もちろん万能ではないので、多い日や長時間は併用前提。それでも、ベースを吸水ショーツに寄せるだけで体も心も随分ラクになりました。

✅ 最初の1枚は「ふつうの日をカバーできる吸水量×フィット重視」が失敗しにくいです。

多い日・夜・在宅ワークでの使い分け

同じ吸水ショーツでも、シーン別に“正解”は変わる。私の運用は以下の通りです。

- 多い日(外出・会議連続)

- 60ml以上×背面広めを選択。ナプキン薄型を上に重ねて2〜3時間おきに外す運用。

- 伝い漏れが怖い姿勢(長時間着席)では、股上高めが安心。

- 交換は「トイレ2回に1回」を目安に、持ち帰り袋を常備。

- 夜(寝返り・うつ伏せ多め)

- 背面の防水範囲が腰上までの設計を選ぶ。シーツには薄手タオルを敷いて安心上乗せ。

- 塊が出やすい日は、タンポンや月経カップとの併用で一気漏れ対策。朝の洗濯負担が軽くなります。

- 在宅ワーク(こまめに替えられる)

- 20〜35mlクラスを2枚回し。昼食時と夕方に水洗い→押しタオル→陰干し。

- ずっと座りっぱなしの日は内股の縫い目・裾テープがソフトなものを選び、擦れを未然に。

- 運動・移動日

- サイドの伝い漏れ対策にハイレグ寄りでフィット強め。汗との混在を考え、交換間隔を短めに設定。

- 長距離移動は替え1枚+ポーチでストレス回避。

こうやって「場面×吸水量×フィット」を組み合わせると、漏れ・蒸れ・においのバランスが取りやすい。とくに防水範囲の図示は商品ページで必ず確認。自分の生活動線(座る時間が多い、階段移動が多い等)に照らすと、選択ミスが減ります。

メンタルの揺れと「安心材料」がもたらすラクさ

PMS期は思考がネガティブに寄りやすく、「また失敗したらどうしよう」が頭を占拠します。ここで効いたのは、道具で不安の“底”を支えるという発想でした。

- 可視化で安心

- 使い始めの1週間は、交換タイミングと体感の湿り具合をメモ。翌月の自分へのプレゼントになります。

- 「この吸水量なら3時間は快適」「座り姿勢は背面広めが必要」など、自分仕様の運用ルールができる。

- 予備の“心理効果”

- バッグに替え1枚+密閉ポーチがあるだけで、外出時の緊張が半減。結局使わなくても、心の支えに。

- においが気になる日は早め交換と小型ファブリックミスト(無香)で自己効力感をキープ。

- 自分を責めない設計

- 漏れゼロを目指すより、「万が一が起きても被害を最小化」する準備(敷きタオル、替え下着)。

- これだけで“完璧主義の罠”から抜けやすくなり、メンタルの揺れ幅も小さく。

そして一番の変化は、「生理のある日でも予定を動かさない」という選択が増えたこと。行動量が増えれば自信も戻り、PMSの沈み込みからの回復が早くなりました。快適さは漏れないだけでは完結しない。蒸れ・肌当たり・においまで含めてコントロールできると、“私は大丈夫”という感覚が戻ってきます。

✅ 体調や経血量には個人差があります。異常な痛みや出血量の増加、生活に支障が出る症状が続く場合は、医療機関への相談を検討してください。

✅ 吸水ショーツのお手入れは、流水で予洗い→中性洗剤→陰干しが基本。長く使うほどコスパと環境負荷の軽減を実感します。

結論: 吸水ショーツは、PMS期の意思決定を減らし、行動の自由度を上げる“安心材料”です。シーン別の運用ルールを持つことで、不安の底上げが起き、毎月のしんどさは確実に軽くなります。あなたの生活動線に合う一枚から、試してみてください。

【参考情報・出典】

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

関連記事:PMS症状を改善する食べ物と栄養素

吸水ショーツの選び方(失敗しないチェックリスト)

同じ吸水ショーツでも、設計差で快適性は大きく変わります。吸水量・防水範囲・股上・サイズ・素材・お手入れを実務目線で見極めると、買い直しを減らせます。ここでは失敗しないチェックポイントと、コスパが合う買い方までまとめます。

吸水量・防水範囲・股上の高さを見極める

まずは「どのシーンで使うか」を軸に、吸水量×防水範囲×股上の3点をセットで判断します。

- 吸水量の目安(製品差あり)

- 5–15ml:生理初日/終わりかけ・おりもの・併用の安心材料

- 20–35ml:日中のふつうの日(2〜4時間ごとに様子見)

- 40–60ml:多い日・会議や授業が続く日・夜の前半

- 60ml以上:夜・長時間移動。念のため併用も検討

- 防水範囲の見方

- 前側が浅い:立ち仕事・歩行中心に向く

- 背面が広い:座り姿勢が長い・就寝時に安心

- サイド立ち上がり:伝い漏れ対策。運動や自転車で有利

- 股上の高さ

- ハイウエスト:お腹の温かさ・フィット安定・就寝向き

- ミディアム:日常のバランス型。ボトムスに響きにくい

- 浅め:運動時の動きやすさ。多い日は防水範囲と併用前提

✅ 結論:あなたの「多い時間帯」と「姿勢の癖」(座る/歩く/寝返り)に合わせ、防水図と吸水量を同時チェックが正解です。

サイズとフィット感(食い込み・ずれ対策)

サイズ選びは漏れ対策そのもの。数字だけでなく、伸縮・脚ぐり形状・生地の厚みを合わせて確認します。

- 基準の取り方

- ヒップ実寸を最優先。迷ったらフィット重視で小さめ寄り、生地が硬い場合は大きめで。

- 生地厚め・固めはホールド強、薄め・柔らかめは着心地優先。

- 食い込み対策

- 脚ぐりのゴム幅が広いと面で支えられやすい

- 縫い目が外側orフラットシームのモデルは擦れにくい

- ずれ対策

- ウエスト滑り止め(内側のテープや幅広ゴム)

- 股下の伸び方向が前後に効く設計だと立ち座りで安定

- 試着のコツ

- 最初の1枚は在宅で2〜3時間。赤み・締め付け・ずれをメモ

- ボトムスと合わせて段差・ラインの響きもチェック

✅ ずれが起きると防水範囲の“外”に流れやすいです。フィット>デザインで選ぶと失敗が減ります。

素材・防臭加工・肌弱い人の注意点

肌トラブルを避けるには、肌側レイヤーの素材と加工剤に注目します。

- 肌側素材

- ポリエステル系速乾:表面サラッと。蒸れにくい

- コットン混:肌当たりがやさしいが、乾きはやや遅い

- 防臭・抗菌加工

- 銀系・有機系など方式はさまざま。匂いゼロではないので運用で補完

- 肌が弱い人は長時間連続使用前に短時間テストを

- 縫製とタグ

- 外側タグ・転写プリントはかゆみ防止に好相性

- 股のステッチ位置が内腿にかからない設計が楽

- お手入れの基本

- 流水で予洗い→中性洗剤→押し洗い→陰干し

- 柔軟剤・漂白剤・高温乾燥は吸水低下の原因になるのでNG

✅ 肌が荒れやすい時期は、使用時間を短めに。赤みやかゆみが続く場合は使用を中止し、必要に応じて受診を検討してください。

コスパ試算(買い足し枚数と洗い替え計画)

買い足しの失敗はコスパを下げます。まずは運用シーンを限定して試し、洗い替えの枚数を見極めましょう。

- 運用モデル別の必要枚数(例)

- 在宅中心:中吸水量×2枚を回す+多い日用1枚

- 外出多め:中吸水量2枚+高吸水1枚(持ち運び用ポーチ必須)

- 夜重視:高吸水2枚で交互運用(乾き時間を考慮)

- 費用・回収イメージの例(概算)

- 使い捨てナプキン:1周期あたり約400〜700円(個人差)

- 吸水ショーツ:1枚あたり仮に4,000円、耐用12〜18カ月利用と想定

- 月3回使用/枚 × 2枚 = 72回/年

→ 4,000円 ÷ 36回(1年の半分使用想定)≒ 約110円/回

→ 使い捨て併用を減らせれば半年〜1年で費用回収も現実的

- 乾き時間対策

- 夜洗い後タオル挟み→扇風機・浴室乾燥の弱風で時短

- 翌日に使いたい分+1枚を基準に洗い替えを確保

✅ 結論:最初は中吸水×2+高吸水×1の“3点セット”が汎用性高め。運用ログを取りながら、次の買い足しを決めるのがいちばんコスパが良いです。

失敗しない最終チェックリスト

- 吸水量は自分の「多い時間帯」に足りるか

- 防水範囲は座位・就寝で必要な位置をカバーしているか

- 股上は生活動線(座る/歩く/寝る)に合っているか

- サイズ・フィットは脚ぐり・ウエストの安定があるか

- 肌側素材は自分の肌質に合うか、加工剤の刺激はないか

- お手入れは自分の生活リズムで無理なく回せるか

まとめ:吸水ショーツは、シーンに合う設計を選べば“土台の安心”になります。条件を言語化して選ぶことが、漏れ・蒸れ・におい・肌荒れの同時軽減につながります。

【参考情報・出典】

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

関連記事:PMDDかPMSかの判断基準

使い方と洗い方(実務ステップ)

吸水ショーツは使い方と洗い方が8割です。正しく運用すれば、漏れ不安・蒸れ・においをまとめて下げられ、PMS期の判断コストも減らせます。この章では、多い日/少ない日/併用の使い分け、洗濯手順、外出・旅行・夜のコツを実務目線で整理します。

多い日・少ない日・併用パターンの使い分け

同じ吸水ショーツでも、吸水量・防水範囲・フィットの組み合わせで安心感が変わります。私の運用ルールはこんな感じです。

- 少ない日(初日/終わりかけ)

- 中心:吸水量20〜35mlクラスを単独使用で2〜4時間ごとに様子見

- 目的:蒸れ・においを抑えつつ、交換回数を減らす

- ふつうの日(在宅・こまめに替えられる)

- 中心:20〜35mlを2枚回し

- 交換目安:昼・夕で2回。濡れっぱなし時間を短くするのが快適の鍵

- 多い日(外出・会議連続)

- 中心:40〜60ml以上+薄型ナプキン併用

- 使い方:吸水ショーツは土台、ナプキンを2〜3時間で外す。伝い漏れは防水範囲と股上高で対策

- 超多量・塊が出やすい日

- 中心:月経カップ+吸水ショーツで一気漏れ対策

- 目的:座位・立位の切替でのサイド方向の伝い漏れを抑える

- 運動・移動日

- 中心:フィット強め・サイド立ち上がり高めの設計

- 交換:汗と混在しやすいので短めサイクルで早め交換

✅ 結論:その日の「量×姿勢×時間」を言語化し、併用を前提に運用すると失敗が減ります。迷ったら「土台=吸水ショーツ」「リスク時間帯だけ併用」が現実的です。

洗濯手順とNG行為(長持ちさせるコツ)

吸水ショーツはお手入れ次第で寿命が大きく変わるアイテム。においや吸水低下を防ぐ基本ステップを固定化しましょう。

- 使用後すぐ(可能なら当日中)

- 水道水で冷水の流水予洗い(押し出すように)※お湯は凝固を招きシミ・においの元

- 本洗い

- 中性洗剤でやさしく押し洗い or ネットに入れて洗濯機のドライ/手洗いコース

- 柔軟剤・塩素系漂白剤は吸水低下の原因になるため避ける

- すすぎ

- 泡が残らないようにしっかりすすぐ(残留はにおいの原因)

- 脱水・乾燥

- タオルで挟んで押し脱水→形を整えて陰干し

- 直射日光・高温乾燥機は劣化・収縮・吸水低下のリスク

- 収納

- 完全乾燥後に通気のよい場所へ。半乾き収納はにおいの元

NG行為

- お湯洗い・煮洗い

- 柔軟剤・漂白剤・強アルカリ洗剤の常用

- 強い揉み洗い・ねじり絞り

- 乾燥機の高温運転

長持ちのコツ

- 予洗いを当日ルーティン化(5分の投資でにおい激減)

- 乾きにくい季節はタオル挟み→扇風機/浴室乾燥の弱風

- 使い回し用に洗い替えを2〜3枚準備

外出先・旅行・夜用の実践テク

環境が変わる日は、不安が増幅します。準備の質=当日の安心度と考えて、道具で底上げしましょう。

- 外出先

- 替え1枚+密閉ポーチ+ミニ袋を常備。交換は「トイレ2回に1回」を目安

- においが気になる日は早め交換。表面が冷たく感じたらサイン

- 長時間着席は背面広め×股上高めで伝い漏れ対策

- 出張・旅行

- 乾き問題に備えて速乾系1・高吸水1・中吸水1の3点構成

- ホテルではシャワー直後に予洗い→タオル押し→浴室乾燥の弱風

- ハード日程は月経カップ併用で交換回数を圧縮

- 夜用

- 60ml以上+背面ロング防水を選択。寝返りが多い人はハイウエストで安定

- シーツには薄タオル1枚で「万が一」対策。完璧主義より被害最小化

- 塊が出る日は就寝直前に交換してから就寝する

✅ においゼロは現実的ではありません。濡れっぱなし時間を短くする運用で体感が大きく改善します。

✅ 異常な痛みや出血量の増加、日常生活に支障が出る場合は、医療機関への相談を検討してください(一般情報です)。

まとめ:吸水ショーツは、正しい運用×丁寧な洗い方で真価を発揮します。量・姿勢・時間を見立てて併用し、洗濯は冷水予洗い→中性洗剤→陰干し。これだけで、漏れ・蒸れ・においのストレスが目に見えて下がります。

【参考情報・出典】

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

関連記事:初心者向け月経カップ使用法

比較でわかる向き不向き(ナプキン・タンポン・月経カップ)

「どれが正解?」の迷いは、漏れ・におい・肌トラブルの3点で比較すると解けます。ここでは吸水ショーツを土台に、ナプキン・タンポン・月経カップの特徴を並べ、生活シーン別の現実的な組み合わせまで落とし込みます。

漏れ・におい・肌トラブルの比較

まずは要点を一目で。完璧な一択はありません。自分の量・姿勢・環境に合う組み合わせがベストです。

| アイテム | 漏れにくさ | におい | 肌トラブル | 交換/運用のしやすさ | 向き/注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 吸水ショーツ | 面で拡散し日常は安定。超多量は併用前提 | 湿り時間を短縮で軽減。ゼロにはならない | テープ刺激がなくかぶれにくい | 交換の自由度が高い/洗濯が必要 | 在宅・オフィス・夜の安心土台。乾燥時間を考慮 |

| ナプキン | 多い日夜用で背面漏れ対策可 | 湿潤時間が長いとにおい増 | テープ/摩擦でかぶれやすい人も | 交換しやすいがトイレ頻度↑ | 外出先での手軽さ。蒸れやすい日は短時間運用 |

| タンポン | 体内で保持し動きに強い | 空気接触が少なくにおい軽減 | 稀に乾燥感/刺激あり | 交換場所/時間の確保が必要 | 長時間の会議・運動。就寝は不可 |

| 月経カップ | 一気に出ても保持力が高い | 空気接触が少なくにおい少 | 個人差あり。サイズ/装着慣れが鍵 | 手洗い環境が必要 | 長時間移動・出張・多い日。装着練習が前提 |

✅ 結論:吸水ショーツ=土台。多い/長時間/運動のリスク帯だけナプキン・タンポン・カップで上乗せが現実解です。

ライフスタイル別のおすすめ組み合わせ

- オフィスで長時間着席

- 吸水ショーツ(背面広め)+薄型ナプキン。トイレ2回に1回でナプキンだけ交換。

- 立ち仕事・接客

- 吸水ショーツ(中〜高吸水)単独。ピーク帯だけ薄型ナプキン併用。

- 学校・部活・軽運動

- フィット強めの吸水ショーツ+タンポン。サイド伝い漏れを抑えやすい。

- 長時間移動・出張

- 月経カップ+吸水ショーツ。交換回数を圧縮、万一の伝い漏れをショーツでカバー。

- 夜(寝返り多め)

- 吸水ショーツ(60ml以上・背面ロング)。心配なら薄い夜用ナプキン重ね。

- 在宅ワーク

- 吸水ショーツ(20〜35ml)2枚回し。昼と夕で交換し、濡れっぱなし時間を短縮。

✅ 「今日は多いかも?」の日は、背面広め・股上高めで座位の伝い漏れを先回り。

✅ においが気になる日は、早め交換+持ち帰りポーチで快適度が上がります。

こんな人は別アイテム併用が安心

- 短時間にドッと出るタイプ

- 月経カップ+吸水ショーツでピークを受け止め、表面湿りを抑える。

- 塊が多い/多い日が長い

- 高吸水ショーツ+薄型ナプキンで2〜3時間おきに上物だけ外す運用。

- においが気になりやすい

- タンポンやカップで空気接触を減らし、ショーツは土台に。

- 肌が敏感でかぶれやすい

- 吸水ショーツ中心(肌側やわらか素材)+短時間だけナプキン併用。様子を見て使用時間を調整。

- 会議や授業で席を立ちにくい

- 月経カップで交換回数を減らし、万一は吸水ショーツが受け皿。

- 装着に不安がある/初めて

- まずは吸水ショーツ単独→薄型ナプキン併用→慣れたらタンポン/カップにステップアップ。

✅ 痛みが強い、出血量が急に増えた、レバー状の出血が続くなどは一般情報として受診の検討を。自己判断で我慢しないでください。

まとめ:一択にこだわらず、組み合わせる。吸水ショーツで蒸れ・擦れ・においの土台を整え、リスク時間帯だけナプキン・タンポン・月経カップを重ねる。これが、PMS期の不安と実務をどちらも軽くする最短ルートです。

【参考情報・出典】

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

関連記事:PMS・PMDD症状別対策ガイド

PMSとの付き合い方(セルフケアと受診目安)

PMSは「気合いで乗り切る」では再現性がありません。生活リズム・食事・記録で土台を整え、受診目安を知っておくことが現実的な対策です。吸水ショーツなどのツールと組み合わせ、“今日できる一歩”に落とし込みましょう。

生活リズム・食事・記録の基本

PMSの波は読めないようで、パターン化すると手当てしやすくなります。まずは睡眠・血糖・体温の管理から。

- 睡眠:就寝・起床時刻を±30分以内で固定。7時間前後を目安に。寝不足はイライラと痛みの閾値を下げます。

- 血糖安定:主食は低GI(オートミール・玄米・全粒粉)中心に。間食はナッツ・ヨーグルトで小腹対策。砂糖過多は情緒の波を増幅しやすい。

- たんぱく質・鉄・ビタミンB群:筋肉や神経伝達の材料。赤身肉・大豆・卵・葉物・海藻でバランスを。

- 塩分とカフェイン:むくみ・睡眠質に影響。生理前1週間は控えめを意識。

- 軽い運動:15〜20分のウオーキングやストレッチを週3回以上。体温と血流が上がると体感が安定しやすい。

- 記録の型:アプリや手帳で日付・睡眠・痛み/気分スコア(0〜10)・経血量・対処を1行で。

- ✅ 3周期分の記録で自分のピーク日が見える → 受診や仕事調整の根拠に。

- ツールの固定:多い日・外出は吸水ショーツ+併用ルールを“決めておく”。迷いを減らします。

ミニ目標例

- 今週は「就寝時刻を23:30に固定」

- 生理前7日は「間食はナッツかヨーグルト」

- 会議日だけ「吸水ショーツ+薄型ナプキン併用」

小さな固定化が不安の底上げになります。

いつ受診を検討するかのサイン

一般情報として、次のような場合は医療機関への相談を検討してください。自己判断で我慢しないことが大切です。

- 仕事・学業・家事ができないほどの気分の落ち込みや怒りが、毎周期5日以上続く

- 市販鎮痛薬が効かない頭痛・腹痛、あるいはレバー状血塊が大量に出続ける

- 出血量が急に増えた/周期が極端に乱れた、経血が60分未満でナプキンを貫通する日が複数回

- 自傷念慮や著しい不眠・過眠、食欲の極端な変化がある

- 妊娠の可能性がある、あるいは甲状腺・貧血など他の疾患が疑われる症状がある

- 新しく始めた薬/サプリで皮膚症状や消化器症状が続く

受診のコツ

- 3周期分の記録(症状・強さ・日数・対処)を持参

- 症状が「生理開始とともに軽快するか」を明記(PMDD鑑別に有用)

- 使っているケア用品(吸水ショーツ・ナプキン・鎮痛薬)もメモ

薬・サプリ・運動などの選択肢の見方(一般情報)

ここでは一般情報として、選択肢の考え方を整理します。個別の適否は医療者へ相談してください。

- 薬(一般情報)

- 鎮痛薬(NSAIDsなど):痛みのピーク前からの使用が有効な場合あり。

- 低用量ホルモン療法等:排卵抑制で波をならす選択肢も。医療機関で評価が必要。

- 抗うつ薬/抗不安薬:PMDDレベルの情緒症状には専門的評価と処方が検討されます。

- サプリ(一般情報)

- カルシウム・マグネシウム・ビタミンB6:気分と神経伝達のサポートに言及されることが多い。

- 鉄:貧血傾向があれば医療機関で確認のうえ補充。

- いずれも過量はNG、相互作用に注意。開始・中止は1種類ずつ評価。

- 運動・生活

- 中等度の有酸素運動(週150分目安):睡眠と気分安定に寄与。

- 骨盤周りの温め(腹巻・ハイウエストの吸水ショーツ)で冷えストレスを低減。

- 入浴:就寝1〜2時間前にぬるめで。睡眠の質が改善しやすい。

- メンタルのセルフケア

- 認知の置き換え:「今日は“PMSモード”」とラベリングして自己批判を減らす。

- タスク分解:重要・緊急を切り分け、“今日は60点でOK”を合言葉に。

- 安心材料:外出は替えの吸水ショーツ+ポーチを携帯。備えが不安を下げます。

✅ 結論:PMS対策は「記録→傾向の把握→生活の固定化→必要に応じて受診」。吸水ショーツは不快の土台を下げるツールとして、メンタルと実務の両面をサポートします。異常を感じたら、迷わず専門家へ。

【参考情報・出典】

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

関連記事:PMSイライラ管理術

よくある疑問Q&A

吸水ショーツは便利だけど、多い日・におい・長時間が不安…という声はよく届きます。ここでは、実務で役立つ判断軸とコツをQ&Aでスッキリ整理。PMS期のゆらぎでも迷わず運用できるよう、結論→理由→手順で答えます。

多い日は本当に大丈夫?

結論:組み合わせ前提なら大丈夫。単独運用は状況次第です。

- 多い日の基本

- 60ml以上×背面広めの吸水ショーツを土台に。

- 薄型ナプキン併用で2〜3時間おきに上物だけ外すと、表面の湿り時間が短く快適。

- 月経カップ+吸水ショーツは、一気に出るタイプや長時間移動に強い組み合わせ。

- 失敗を減らすコツ

- 座り姿勢が長い日は股上高めで背面の伝い漏れをブロック。

- 出先では替え1枚+密閉ポーチを常備。心理的安心が行動の自由度を上げます。

- 注意

- 60分未満でナプキンを貫通する量が続く、レバー状の出血が多いなどは、一般情報として受診検討を。

においはどれくらい抑えられる?

結論:ゼロにはならないけれど、運用で体感は大きく下げられます。

- 仕組み

- 速乾+拡散+透湿防水で「生乾き」状態を作りにくいのが吸水ショーツの強み。

- 体感を下げる実務

- 早め交換:表面がひんやりしたらサイン。トイレ2回に1回は見直し。

- 冷水予洗い→中性洗剤→陰干しの基本を固定化。柔軟剤・高温乾燥は吸水低下とにおい残りの原因。

- 肌弱めの方は肌側素材(コットン混/速乾系)をチェック。加工剤が合わない場合は短時間テスト。

- プラス策

- 防臭ポーチで持ち帰り時の安心感アップ。香料でごまかすより、濡れ時間を短くが本質対策。

仕事・部活・長時間移動でのコツ

結論:量×姿勢×時間の三点読みで“土台+上乗せ”を決める。

- 仕事(オフィス・長時間着席)

- 背面広め・股上高めの吸水ショーツ+薄型ナプキン。トイレ2回に1回で上物だけ交換。

- 会議が連続なら替え1枚をデスクに。✅ あるだけで不安が半減。

- 部活・軽運動

- フィット強め(サイド立ち上がり高め)の吸水ショーツ+タンポン併用で横方向の伝い漏れを抑制。

- 汗と混在するので交換サイクルは短めに設定。

- 長時間移動・出張

- 月経カップ+吸水ショーツで交換回数を圧縮。到着後にシャワー→冷水予洗いがラク。

- 旅程は速乾1・高吸水1・中吸水1の3点セットが回しやすい。

- 夜

- 60ml以上+背面ロング防水。寝返り多めはハイウエストで安定。

- 「万が一」対策に薄タオルをシーツに。完璧主義より被害最小化が現実的。

✅ 痛みが強い、出血パターンが急に変わった、日常生活に支障がある場合は、医療機関へ相談してください(一般情報です)。

✅ 吸水ショーツは万能ではないからこそ、併用ルールを先に決めておくと迷いが減ります。

【参考情報・出典】

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html

関連記事:生理不順で病院に行くべき期間

まとめ(気持ちと仕組みを整える)

毎月の不快感は「気合い」では変わりません。仕組み(道具と運用)×気持ち(不安の底上げ)を同時に整えることが近道です。吸水ショーツを土台に、併用ルールと記録を固定化すれば、PMS期のゆらぎでも再現性のあるラクさをつくれます。

今日からできる小さな一歩

大きく変えようとするほど続きません。まずは1アクションから。

- 吸水ショーツ1枚を「ふつうの日」用に用意して、在宅で2〜3時間の試運転

- 併用ルールを1つ決める(多い日は薄型ナプキンを2〜3時間で外す など)

- 記録は1行だけ(気分スコア・経血量・対処)。3周期で傾向が見えます

- 外出は替え1枚+密閉ポーチを常備。✅ あるだけで不安が半減

結論: 完璧より可動する最小単位。それが次の一歩を呼び込みます。

習慣化のコツと買い足し計画

続けやすさは運用と枚数で決まります。乾き時間も含めて逆算しましょう。

- 運用テンプレ

- 平日在宅:吸水ショーツ20〜35mlを2枚回し

- 外出多め:中吸水2枚+高吸水1枚(背面広め)

- 夜対策:60ml以上を1〜2枚。就寝前に新しい一枚へ

- 洗濯の固定化

- 帰宅→冷水予洗い→中性洗剤→タオル押し→陰干しをルーティン化

- 買い足し順

- 中吸水×1(テスト)

- 中吸水×もう1(2枚回し完成)

- 高吸水×1(多い日/夜)

→ まず3点セットで十分。運用ログを見て追加

✅ 吸水ショーツ=土台、リスク帯だけ上物(ナプキン/カップ/タンポン)で上乗せ。これが最もコスパ良く、失敗が少ないです。

不安が強いときの相談先の考え方

「つらい」「怖い」を言語化して、適切な窓口へ。

- まずは体調記録3周期分を持って、医療機関で相談(一般情報)

- 痛みが強い、出血量が急増、生活に支障が出る情緒症状は早めの受診を検討

- 職場や学校は事前共有テンプレを用意(“多い日は席を立てない時間あり”など)

- メンタルが沈みがちな時期は、予定を6割設計に。吸水ショーツ+替え1枚の安心材料で外出のハードルを下げる

最後に: 吸水ショーツは漏れ・蒸れ・においを一度に下げる“土台”。そこに併用ルールと小さな記録を重ねれば、PMS期でも「私は大丈夫」という感覚が戻ってきます。あなたの生活動線に合う一枚から、静かに始めましょう。

【参考情報・出典】

本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。

日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」

https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4

厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html

MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms

日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」

https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/

順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html